医护康协作结合四肢联动在乳腺癌术后预防血栓中的效果研究

李飞燕 周洁通信作者

北京大学肿瘤医院云南医院(云南省肿瘤医院昆明医科大学第三附属医院)6500118

乳腺癌是女性最常见的恶性肿瘤之一 ,手术治疗是其主要的治疗手段。然而,乳腺癌术后患者由于手术创伤、卧床时间延长、肿瘤本身的高凝状态等因素,深静脉血栓(DVT)的发生风险显著增加[1-2]。DVT 不仅可能导致下肢肿胀、疼痛等局部症状,还可能引发肺栓塞(PE),严重威胁患者的生命安全和术后康复。 但这些方法在实际应用中存在一定的局限性。药物抗凝可能增加出血风险,而机械预 多学科协作模式和早期康复干预逐渐被引入临床实践,显示出在血栓预防中的潜在优势 业资源,能够为患者提供全面、个体化的血栓预防方案;而四肢联动训练通过促进下肢血液循环, 血栓形成的风险[4-5]。目前关于医护康协作结合四肢联动在乳腺癌术后预防血栓中的研究仍较少, 其具体效果和机制尚 究旨在探讨医护康协作结合四肢联动在乳腺癌术后预防血栓中的效果,具体如下:

1 研究对象和方法

选取2023 年1 月至2024 年 1 月在某医院接受乳腺癌手术的患者 80 例,随机分为对照组和实验组,各 40 例。对照组采用常规护理,实验组在常规护理基础上实施医护康协作结合四肢联动干预。对照组平均年龄(45.15±5.36)岁,平均病程(8.36±2.69)月,已婚 35 例,未婚5 例。实验组平均年龄(45.85±5.85)岁,平均病程(8.63±2.84)月,已婚 36 例,未婚4 例。两组一般资料对本次研究结果没有影响,无统计学意义(P>0.05)。

纳入标准:(1)年龄在18 岁以上,女性,诊断为乳腺癌。92 患者愿意参加研究并签署知情同意书。(3)患者没有严重的心理障碍或认知障碍。(4)未使用镇静剂或抗抑郁药物等影响睡眠质量的药物。

排除标准:(1)患者有其他严重疾病,如心血管疾病、肝肾功能不全等。(2)患者有严重的神经系统疾病或精神疾病。(3)者无法完成研究要求的评估或治疗方案。

1.2 研究方法

1.2.1 对照组

常规护理:密切观察生命体征,包括心率、血压、血氧饱和度等,及时发现异常。保持伤口清洁干燥,定期换药,预防感染。评估疼痛程度,按医嘱给予镇痛药物,缓解术后不适。妥善固定引流管,观察引流液量、颜色及性质,确保引流通畅。鼓励早期床上活动,逐步过渡到下床活动,预防血栓形成。提供心理疏导,减轻患者焦虑和恐惧,增强康复信心。建议高蛋白、高维生素饮食,促进伤口愈合和体力恢复。

1.2.2 实验组

在常规护理基础上实施医护康协作结合四肢联动干预:

医护康协作模式:

(1)多学科团队组建:医生负责手术及术后治疗方案的制定,评估患者术后血栓风险,指导抗凝药物的使用。护士负责术后生命体征监测、伤口护理、疼痛管理及健康教育。康复治疗师设计并指导患者进行四肢联动训练,促进肢体功能恢复,预防血栓形成。营养师为患者提供术后营养支持,促进伤口愈合和体力恢复。心理医生提供心理疏导,缓解患者术后焦虑和抑郁情绪。

(2)术前评估与风险分级:使用Caprini 量表对乳腺癌手术患者进行血栓风险评估,Caprini 量表通过评估患者的年龄、手术类型、并发症、活动能力等因素,计算血栓风险评分,并将患者分为低风险、中风险、高风险和极高风险等级。针对不同风险等级的患者,制定个性化的护理和干预方案:对于低风险患者,主要采取早期活动和健康教育,鼓励术后尽早下床活动;对于中风险患者,增加机械预防措施,如弹力袜或间歇充气加压装置(IPC);对于高风险和极高风险患者,结合药物预防,如低分子肝素,并加强术后监测,包括下肢静脉超声和 D-二聚体检测。通过分层管理,有效降低术后血栓发生率,保障患者安全。

(3)术后监测与护理:密切观察患者心率、血压、血氧饱和度等指标,及时发现异常。保持伤口清洁干燥,定期换药,预防感染。妥善固定引流管,观察引流液量、颜色及性质,确保引流通畅。采用视觉模拟评分法(VAS)评估患者疼痛程度,按医嘱给予镇痛药物。(4)健康教育:向患者及家属讲解术后康复的重要性,指导患者进行早期活动和四肢联动训练。强调术后饮食、心理调节及并发症预防的相关知识。

四肢联动干预:

(1)早期床上活动:术后 6 小时内,指导患者进行被动肢体活动是预防血栓的重要措施。护理人员或康复治疗师帮助患者进行踝泵运动,即足部背屈和跖屈,以及膝关节屈伸,通过被动活动促进下肢静脉回流,减少血液淤滞。术后 24 小时内,鼓励患者进行主动肢体活动,如抬腿、屈膝等动作,逐步增加活动强度。护理人员在旁指导,确保动作规范,避免过度用力。同时,结合四肢联动训练设备,模拟步行或骑车运动,进一步促进全身血液循环。对于术后疼痛或体力较弱的患者,可采用渐进式活动,从床上活动逐步过渡到下床站立和行走。

(2)四肢联动训练:使用四肢联动康复训练仪,模拟步行、骑车等运动,促进全身血液循环。每日 2 次,每次 20-30 分钟,根据患者耐受情况逐步增加训练强度。训练内容:上肢训练包括肩关节外展、内收、屈伸等动作,预防上肢淋巴水肿。下肢训练包括踝泵运动、膝关节屈伸、直腿抬高等动作,预防下肢深静脉血栓。全身协调训练通过四肢联动设备进行全身协调运动,促进肢体功能恢复。

(3)渐进式下床活动:术后 48 小时内,协助患者从床上坐起,逐步过渡到下床站立和行走。术后 72 小时内,鼓励患者在病房内进行短距离步行,逐步增加活动范围和时间。

(4)呼吸训练:指导患者进行深呼吸和有效咳嗽 疼痛或卧床等原因,肺功能可能受到抑制,易发生肺不张或肺部感染。护理人员指导患者进行腹式深呼吸: 腹部, 吸气时腹部鼓起,呼气时腹部收缩,每次练习 5-10 分钟,每日 3-4 次,以增加肺活量和氧气交换。同时, 与 进行有效咳嗽:先深吸气,屏住呼吸 2-3 秒,然后用力咳嗽,将痰液排出。对于术后疼痛明显的患者,可在咳嗽时用双手按压伤口,减轻疼痛。此外, 结合叩背排痰,帮助患者清除呼吸道分泌物。

血栓预防:

(1)药物预防:根据患者血栓风险等级,按医嘱使用低分子肝素等抗凝药物,预防血栓形成。监测患者凝血功能指标(如血小板计数、凝血酶原时间等),及时调整药物剂量。

(2)机械预防:使用间歇充气加压装置(IPC),促进下肢静脉回流,预防血栓形成。每日检查患者下肢肿胀程度,记录下肢周径变化及时发现异常。

(3)下肢血液循环监测:术后第3 天和第7 天进行下肢静脉超声检查,评估下肢静脉血流情况。术后 24 小时、72 小时检测 D-二聚体水平,评估血栓风险。

心理支持与营养干预:

(1)心理支持:术后及时评估患者心理状态,采用标准化的心理评估工具,对患者进行筛查,明确其焦虑和抑郁的程度。针对轻度焦虑或抑郁的患者,护理人员通过个体化心理疏导进行干预,包括倾听患者的内心感受,给予情感支持,帮助其正确认识术后康复过程,增强信心。对于中度或重度心理问题的患者,护理团队及时与心理医生沟通,安排专业的心理治疗,如认知行为疗法(CBT)或药物治疗。此外,鼓励家属参与患者的心理支持,营造良好的康复环境,必要时提供社会资源支持,如加入乳腺癌患者互助小组,帮助患者建立积极的心态,促进身心全面康复。

(2)营养干预:术后早期为乳腺癌患者提供高蛋白、高维生素饮食。高蛋白食物如鸡蛋、鱼类、瘦肉、豆制品等,有助于修复手术创伤,增强免疫力;高维生素食物如新鲜蔬菜、水果,可提供丰富的维生素 C、维生素 A 和抗氧化物质,促进组织修复和炎症消退。同时,根据患者术后恢复情况,逐步增加膳食纤维的摄入,如全谷物、燕麦、红薯、芹菜等,以调节肠道功能,预防便秘。对于术后胃肠功能较弱的患者,可采用少量多餐的方式,避免一次性摄入过多食物。此外,护理人员应指导患者多饮水,每日饮水量保持在 1500-2000 毫升,以促进代谢和排便。

1.3 观察指标

本次研究需对比两组术后 DVT 发生率、下肢肿胀程度、疼痛评分、睡眠质量以及生活质量。

(1)术后DVT 发生率:采用Caprini 量表对患者进行血栓风险评估,记录患者术后出现 DVT 的例数。

(2)下肢肿胀程度:使用卷尺测量患者双下肢周径,对患者下肢肿胀程度进行评分,分数越高,肿胀越严重。

(3)疼痛评分:采用视觉模拟评分法(VAS)评估患者下肢疼痛程度,分数越高,疼痛程度越严重。

(4)睡眠质量:采用 PSQI(匹兹堡睡眠质量指数)评定睡眠状况,主要从主觉睡眠质量、睡眠延迟、睡眠持续时间、睡眠效率、失眠

困扰、药物催眠以及日间功能障碍等方面进行评估,分数越高表示睡眠质量越差。

(5)生活质量:采用 SF-36 健康调查问卷评估患者生活质量,包括生理功能、生理角色、身体疼痛、一般健康状况、社交功能、情感角色以及心理健康等方面的评估,分数越高表示生活质量越高。

使用 SPSS27.0 软件行统计学分析,使用  和 t 表示计量资料,P<0.05 表示有统计学意义。

和 t 表示计量资料,P<0.05 表示有统计学意义。

2 研究结果

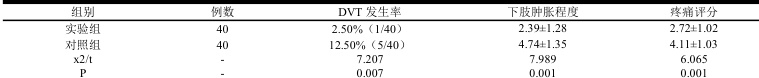

2.1 两组术后 DVT 发生率、下肢肿胀程度、疼痛评分对比实验组术后 DVT 发生率、下肢肿胀程度、疼痛评分均低于对照组,有统计学意义(P<0.05),详见下表 1:表 1 两组术后 DVT 发生率、下肢肿胀程度、疼痛评分对比(x±s,%)

2.2 两组睡眠质量对比

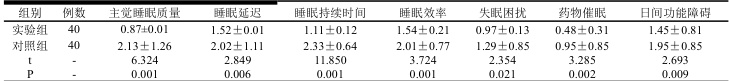

实验组主觉睡眠质量、睡眠延迟、睡眠持续时间、睡眠效率、失眠困扰、药物催眠以及日间功能障碍评分均低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),详见下表 2:

表2 两组睡眠质量对比( )

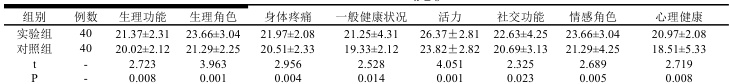

2.3 两组生活质量对比

实验组生理功能、生理角色、身体疼痛、一般健康状况、活力、社交功能、情感角色以及心理健康评分均高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),详见下表3:

表3 两组生活质量对比( )

3 讨论

乳腺癌作为一种常见的恶性肿瘤,不仅对患者的身体健康造成严重威胁,还可能引发心理和社会功能的损害。肿瘤的生长可能侵犯周围组织,导致乳房变形、疼痛,甚至转移至淋巴结、肺部、骨骼等部位,严重影响患者的生活质量和生存期[6]。手术治疗是乳腺癌的主要治疗手段,但术后患者容易出现 DVT,其原因主要包括以下几个方面:首先,手术创伤和麻醉会导致血液高凝状态;其次,术后卧床时间延长,下肢活动减少,静脉回流受阻;此外,肿瘤本身也会释放促凝物质,进一步增加血栓风险[7]。DVT 不仅可能引发下肢肿胀、疼痛等局部症状,还可能发展为肺栓塞(PE),危及患者生命[8]。因此,预防乳腺癌术后 DVT 至关重要。

医护康协作是一种多学科协作的护理模式,为患者提供全面、个体化的护理服务。这种模式强调团队合作,确保患者从手术到康复的每一个环节都能得到科学、专业的支持。四肢联动则是一种康复训练方法,通过模拟步行、骑车等全身协调运动,促进肢体功能恢复和血液循环。在乳腺癌术后预防 DVT 的应用中,医护康协作与四肢联动相结合,显示出显著的效果和优势。第一,医护康协作模式通过多学科团队的紧密配合,能够全面评估患者的血栓风险,制定科学、个性化的预防方案。医生负责评估患者术后状态和血栓风险,指导抗凝药物的使用;护士负责术后监测、伤口护理和健康教育;康复治疗师设计并指导患者进行四肢联动训练,促进肢体功能恢复;营养师提供术后饮食指导,促进伤口愈合;心理医生提供心理支持,缓解患者术后焦虑和抑郁情绪[9-10]。第二,四肢联动训练通过促进全身血液循环,增强肌肉泵功能,有效降低了血栓形成的风险。术后早期进行被动和主动肢体活动,如踝泵运动、膝关节屈伸等,能够改善下肢静脉回流,减少血液淤滞。随着患者体力的恢复,逐步增加四肢联动训练的强度和频率,进一步促进全身血液循环,预防 DVT 的发生。研究表明[11],四肢联动训练还能改善患者的肢体功能,提高活动能力。此外,医护康协作结合四肢联动对患者的生活质量产生了积极影响。通过科学的护理和康复干预,患者术后疼痛、下肢肿胀等症状得到显著缓解,肢体功能恢复加快,活动能力提高。同时,心理支持和健康教育帮助患者正确认识术后康复过程,缓解焦虑和抑郁情绪,增强康复信心。营养支持则促进了伤口愈合和体力恢复,进一步提高了患者的整体生活质量[12]。

综上所述,医护康协作与四肢联动在乳腺癌术后预防血栓的应用中,通过多学科协作和科学康复训练,不仅有效降低了DVT 的发生率,还显著改善了患者的肢体功能和生活质量。

参考文献

[1]唐萍,牟娟,董培英,等. 全程干预对乳腺癌手术患者术后住院期间下肢深静脉血栓的预防价值[J]. 血管与腔内血管外科杂志,2024,10(3):303-306,337.

[2]王芳,马晓蕾,石心茹,等. Autar 量表在预防乳腺癌术后化疗置管侧上肢静脉血栓形成中的应用效果[J]. 血管与腔内血管外科杂志,2024,10(8):968-973.

[3] 任霞,陈黎黎. 间隙性压力治疗系统对乳腺癌术后 肢深静脉血 栓形成的预防效果[J]. 医疗装备,2024,37(5):16-18,23.

[4] 范本杰,王丰男. 基于Autar 量表评估预防护理对乳腺癌术后并发下肢深静脉血栓形成的影响[J]. 国际护理学杂志,2023,42(4):728-732.

[5] 宋燕. 延续性护理模式在预防乳腺癌术后并发下肢深静脉血栓形成的效果[J]. 血栓与止血学,2022,28(1):177-178.

钟燕澜. 空气压力波循环治疗仪联合中药穴位贴敷预防乳腺癌术后下肢深静脉血栓形成的效果[J]. 医疗装备,2023,36(4)

[7] 张玉玉. 空气压力波治疗仪联合综合护理预防乳腺癌术后下肢深静脉血栓形成的效果[J]. 医疗装备,2022,35(17):178-180.

[8] 程纬浩,王微丽,毕钊,等. COVID-19 感染后手术时机与乳腺癌术后血栓并发症风险分析[J]. 中国癌症杂志,2023,33(10):920-926.

[9] 张梅,廖

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)