德氏与北疆博物院

李峰

天津自然博物馆 天津 300201

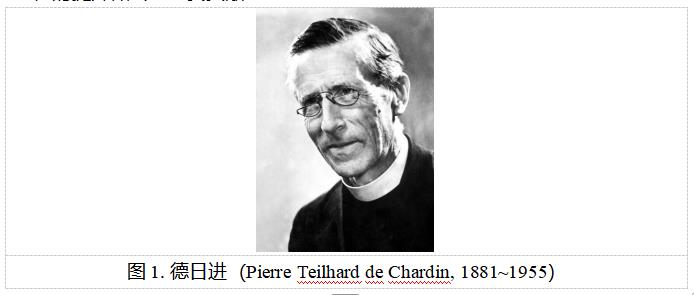

德日进(Pierre Teilhard de Chardin, 1881~1955), 法国著名地质古生物学家、哲学家、天主教神甫。应桑志华之邀,德日进于1923年来到北疆博物院与北疆博物院创始人桑志华(Paul Emile Licent, 1876~1952)联合开展科学考察工作,其间发现了大批重要的化石标本和石器。与桑志华合作期间,德日进基于北疆博物院的藏品发表了大量的研究论文和专著,为北疆博物院国际学术地位的提升做出了重要贡献。

1. 孩童时代所幻想的东方旅程

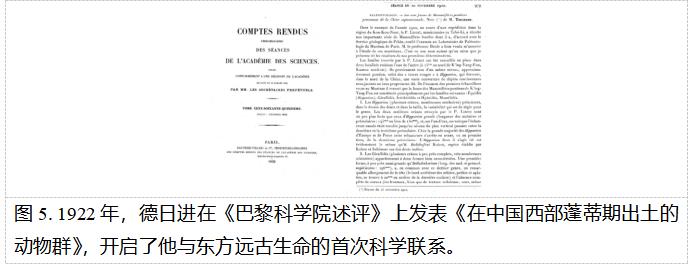

1881年,德日进出生于法国奥弗涅省的萨尔瑟纳庄园。受父母的影响,德日进自幼就对科学有浓厚的兴趣,对古老的东方—中国也有着深切的向往。 在《马可·波罗游记》的陪伴下,他初识中国;在大学期间,他涉足古生物学领域,并将中国的远古生命作为他的研究课题之一。1912年,德日进师从法国著名古生物学家马塞林·布勒学习古生物学。1922年,德日进根据桑志华提供的化石标本在《巴黎科学院述评》上发表论文《在中国西部蓬蒂期出土的动物群》,开启了他与东方远古生命的首次科学联系。

2. 在中国找到工作与探索的初始地

1923年,应桑志华的邀请,法国国家自然历史博物馆决定派遣德日进到中国进行科学考察,与桑志华成立“法国古生物考察团”。从此德日进的科学生命进入了最长也是最富成果的一个阶段。

自1923年开始,德日进与桑志华先后对宁夏、内蒙、河北、山西、东北等地区进行了广泛的考察,采集了大量的哺乳动物化石、石器、古人类标本,并参与了北疆博物院的大量研究工作。1923年德日进在桑志华采集的化石中发现的“河套人牙”是中国境内首次发现的古人类化石,就此中国的古人类研究日益兴盛。1923 年,德日进与桑志华在宁夏水洞沟发现的旧石器遗址。中国的旧石器考古研究从此翻开了崭新的篇章。1924年,德日进与桑志华在中国地质学会第二次年会上宣读了研究报告《中国鄂尔多斯北部、西部和南部边界的地质研究》和《中国北方旧石器时代文化的发现》, 对“萨拉乌苏动物群”、萨拉乌苏地区旧石器时代文化层和水洞沟旧石器遗址进行了概述总结。1926年,德日进参加瑞典王储古斯塔夫六世的欢迎会,并做了题为《如何在中国寻找古人类》的报告。1924~1926年,德日进与桑志华在河北阳原发现的“泥河湾动物群”是研究我国北方早更新世地层的主要依据,其发现填补了中国新近纪和第四纪过渡阶段的一个关键性空白。1927年,德日进在中国地质学会年会上宣读的与巴尔博、桑志华合著的报告《桑干河盆地沉积地层研究》。这是第一篇对泥河湾盆地的综合性研究报告。1930年德日进与皮孚陀发表论文《泥河湾古哺乳动物化石研究》,文章对“泥河湾动物群”进行了详细论述,确立了“泥河湾层”的科学价值和国际地位。

3. 坚信这是兼顾梦想与北疆的选择

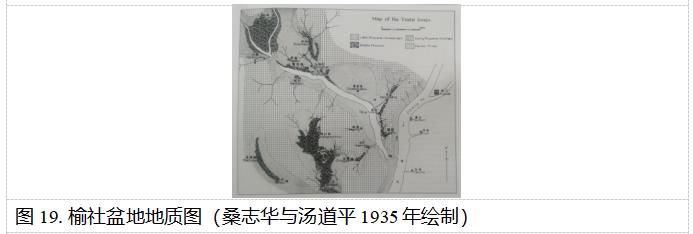

德日进来华之初的梦想就是在中国“寻找黄土形成之前的人类”。自从1923年在北疆博物院发现了“河套人牙”,德日进就一直在思索该如何在中国寻找古人类。1929年,他接受邀请以中国地质调查所新生代研究室名誉顾问的身份参加周口店“北京猿人”遗址的发掘工作,同时继续与北疆博物院合作。1937年,德日进出席美国费城古生物学大会,并因其对“北京猿人”遗址地质年代的研究被授予“孟德尔奖章”。

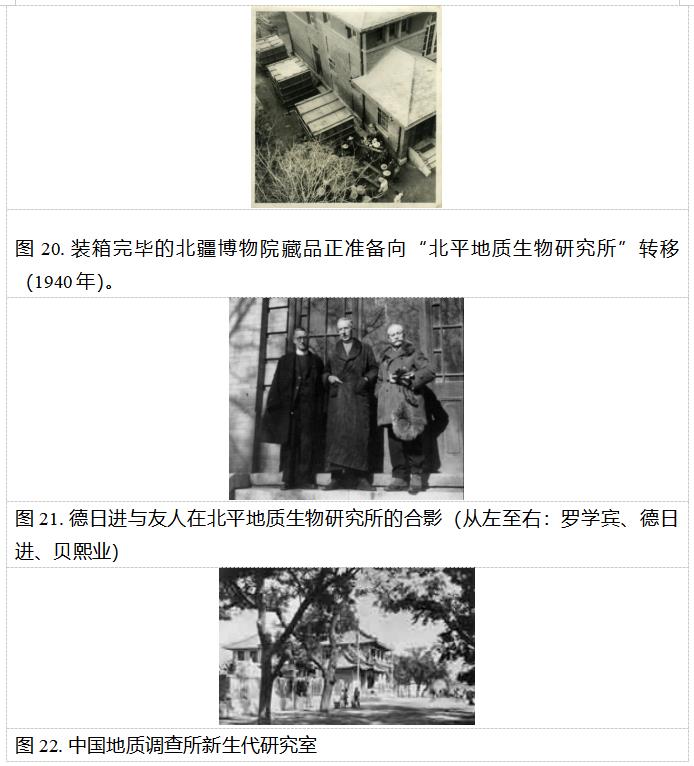

1934~1936年,德日进与桑志华、汤道平对山西榆社地区的晚新生代“榆社动物群”进行了深入的发掘和研究。1940年,为躲避战乱和水灾,接替桑志华管理北疆博物院的罗学宾和德日进决定建立“北平地质生物研究所”,以转移北疆博物院的藏品和继续研究工作,并由德日进任名誉所长。1945年,德日进和罗学宾将北平地质生物研究所中北疆博物院的藏品交由中国地质调查所新生代研究室保管。1946年,德日进离开中国后便再没有返回。

与北疆博物院合作期间,在北疆博物院出版的刊物和馆外刊物上,德日进共发表与北疆博物院采集的脊椎动物化石和石器有关的论文与专著48篇(部),建立哺乳动物化石新属10个、新种56个,此外还完成了多部哲学书稿。

4. 在这个国家的事业受到高度认可

北疆博物院是德日进来华科学考察的第一站。在这里他第一次有了展示才华的舞台,也是在这里他开始受到中外学界的关注。从这里开始,德日进与中国结下了不解之缘。此后,他多次代表中国参加国际科学考察和学术会议,涉及的学术问题也几乎都是围绕中国展开的。德日进后来曾向记者坦言是中国成就了自己的科学事业。1930年,德日进被聘为国立北平研究院(中国科学院前身)的特约研究员。1930年,德日进作为中方代表参加了“中美考察团”在内蒙古戈壁的考察活动。1933年,德日进赴美国参加国际地质大会。在提交的会议论文中德日进回顾了从北疆博物院发现“河套人牙”以来的中国古人类研究。1947年,在法国巴黎举行的古生物学大会上,德日进根据北疆博物院和中国其它地方的化石材料做了有关鼢鼠亚科系统演化的报告。1951年,德日进移居美国纽约后任职的温纳-格伦人类学基金会。德日进在这里继续从事他始于北疆博物院的古人类学事业。1955年4月10日,德日进在美国纽约逝世,享年74岁。

5.北疆博物院对德日进的影响

北疆博物院是德日进来华科学考察的第一站。如果说北疆博物院被桑志华视作自己的终身事业和“家园”,对于德日进来说,这里则更像是他在野外考察中的一个落脚点。在桑志华脚踏实地进行采集、整理和大量事务性的工作之时,德日进则在忙于研究中国的远古生命,并思考、写作人生和宇宙等更加宏观的哲学问题。从这里开始,德日进真正有了展示才华的舞台,也是在这里他开始受到中外学界的关注。从这里开始,德日进的科学生涯也进入了最长也是最富成果的一个阶段。他与桑志华等北疆科学家先后对宁夏、内蒙、河北、山西和东北等地区进行了广泛的科学考察,采集了大量的哺乳动物化石、石器和古人类标本,并参与了大量北疆博物院的研究工作,其间他发表了大量的学术论文和专著,同时还完成了多部重要的哲学书稿。德日进在北疆博物院取得的成就不仅为其之后的学术生涯创造了良好的开端,也为提升北疆博物院的国际学术地位做出了重要的贡献。从这里开始,他多次代表中国参加国际科学考察和学术会议,涉及的学术问题也几乎都是围绕中国展开的。正如德日进所说,中国成为收养他的国家,高度认可他的国家。中国这个形象巨大的国度,延伸、滋养了他的思想。就科学的层面而言,德日进在这里找到了工作与探索的初始地。来到中国,他才能完成北京猿人的考古研究。德日进的大部分时间和精力都用在了中国,其主要成就也是基于他在中国土地上的实践。正如德日进曾坦言的,是中国成就了他的科学事业。

北疆博物院的辉煌过往结束于硝烟弥漫的1938年。时移世易、百年沧桑,以德日进为代表的北疆科学家留给我们的不仅是数十万件珍贵的标本,更是他们那严谨务实、求索不辍的科学精神。今天的北疆人在这一科学精神的激励下,薪火相传、继往开来,以求真、求实的科学态度,为我国的文博、科研事业书写更加辉煌的篇章!

作者简介:李峰,1984年生人,男,理学博士,天津自然博物馆馆员。【民族】:汉族

【职称】:天津自然博物馆馆员

【籍贯】:天津,研究方向:古脊椎动物学、德日进哲学思想、北疆博物院史。通信地址:天津市河西区友谊路31号,300201

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)