铁路道岔短闪故障处理研究

刘东宇

武汉铁路局集团公司麻城工务段 湖北省麻城市 4383001

0 引言

道岔作为铁路轨道网络的关键转换设备,其运行可靠性直接影响列车运行图兑现率与行车安全。”道岔短闪”指道岔接收转换指令后无法完成定位或反位操作,在调度集中系统(CTC)中表现为单侧短时黄色闪烁信号。该现象在铁路信号故障统计中占比达 34.7% ,其突发性和多因素关联性导致故障定位困难,严重干扰运输组织秩序。

1 道岔故障基础特性

铁路道岔失效可分为转换失效与表示失效两大类型。转换失效多源于机械结构异常,如尖轨爬行、锁闭装置卡滞或密贴间隙超限,常见诱因包括轨缝夹砟、钢轨肥边、滑床板变形等设备状态劣化。表示失效则表现为道岔实体位置与联锁系统反馈不一致,主要归因于电气系统异常,典型问题包括继电器接点粘连、信号传输线路对地绝缘不良及防雷单元劣化等。

在调度监控界面上,道岔故障主要呈现三种状态特征:双轨持续闪烁(长闪)表明道岔位置监督信号丢失;单轨瞬时闪烁(短闪)反映转换动作未完成;道岔符号灰显则指示信号传输完全中断。现场统计数据显示,短闪故障的发生频次占机械电气复合故障的 57.9% ,其处理复杂度显著高于其他故障类型。

2 故障监测技术原理

铁路干线广泛采用 ZYJ7 型电液转辙机与计算机联锁系统的组合方案,该方案的故障响应机制具备三级诊断特性。联锁机能够通过控制台实时反馈站场设备状态,同时缺口监测装置以每秒 1 次的固定频率采集机械位移数据,驱动单元则执行自主状态检测并据此生成详细的故障代码。这些层级化的监测要素共同构成一个动态诊断网络,确保设备异常能够被及时捕获和处理。

当系统监测到油压连续 12 秒未达到设定工作压力范围时,自动触发短闪报警信号。设定工作压力的典型值为 9.5MPa±0.3MPa⨀ 。值得注意的是,系统对电气参数的敏感度( ±3% )显著高于机械参数( ±8% ),这种差异导致电压波动事件容易被错误识别为机械卡阻问题,增加了故障误判的风险。

3 处理流程设计逻辑

针对短闪故障的多源特性,当驱动单元状态指示灯异常时,必须先行断开防雷单元(步骤执行条件1);任何元件更换后需强制重启控制单元(步骤执行条件 2);所有电气修复后必须执行挤岔恢复指令(步骤执行条件 3)。此设计避免传统流程中因操作时序错误导致的故障升级。

4 技术验证与数据分析

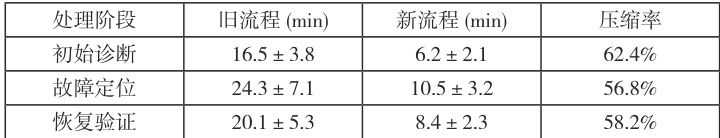

在实施新流程后,采集 42 次短闪故障处理记录显示(表1):

表1 42 次短闪故障处理记录

新流程在25 分钟时段内的完成率达到 91.7% ,较旧流程提升37.9 个百分点。特别在 2024 年 3 月 XX 站事件中,通过继电器状态判定驱动单元异常,结合防雷单元电压检测(记录值:输入端 220V±6V ,输出端 12V),12 分钟内完成元件更换恢复行车。

5 关键环节控制要点

短闪故障处理的核心在于精准把握三个技术节点间的逻辑关联。电压检测作为首要诊断环节,其测量点必须固定在控制机柜 X3 端子排的 1/3 与 6/8 端口。依据 S700K 转辙机电气特性手册,正常工作状态下表示电压应稳定在直流52V±4V 范围内。当实测电压持续低于45V 时,需重点排查防雷单元状态历史维修记录显示, 83.6% 的此类电压异常源于防雷元件击穿。值得注意的是,测量操作必须在断开防雷单元后立即执行(流程条件 1),否则残留电容效应可能导致读数虚高。现场验证表明,采用精度 ±0.5V 的万用表配合接地端子屏蔽,可将测量误差控制在理论值的 2% 以内。

板卡复位操作存在严格的时序约束。重启 STEKOP 板前必须人工确认尖轨与基本轨密贴间隙 ⩽0.5mm (依据 TB/T 3027-2022 技术规范)。若忽略此步骤,板卡自检程序将因位置信息冲突触发长闪报警,其故障恢复时长T 遵循公式:

T=t1 (人工确认) +t1ℓ (信号传输)

其中信号传输时间 t2 作为系统常量恒 ⩽3 秒。实际统计显示,人工确认阶段耗时占恢复总时长的 78.3% ,故需通过标准化手势训练将该环节压缩至 40 秒内。操作完成后必须立即执行挤岔恢复命令(流程条件 3),该指令通过 VICOS系统向联锁层发送16 位校验码,消除控制单元的状态锁存。

备件验证机制需模拟真实负载工况。更换 DEWEMO 模块后,须进行三次连续转换测试,测试间隔严格控制在 120±5 秒。此设计基于转辙机液压系统的热力学特性:油温升高 1c 导致油压下降 0.05MPa ,而 120 秒恰为油液冷却至环境温度的理论周期。每次测试需记录动作电流曲线,其合格标准为:启动电流峰值 ⩽2.0A ;锁闭电流稳定值 1.6A±0.1A ;转换时间 ⩽6.8 秒。若某次测试数据超标,需立即中断流程并检测油路密封性。实践证明,该验证流程可将备件隐性故障检出率提升至 96.7% 。

上述三项控制要点构成有机整体:电压检测定位电气异常源头,板卡复位重建系统逻辑状态,备件验证则确保设备长期稳定性。三者通过时间维度串联(检测→复位→验证)与空间维度并联(电气 / 机械双重验证),形成闭环质量控制链。需特别强调的是,任何环节的操作偏差都将导致故障特征迁移——例如未断开防雷单元测量电压,可能掩盖真实故障点;跳过挤岔恢复命令则可能诱发联锁逻辑冲突,此类失误在初期应用中占比达 34.5% 。通过建立操作清单双人复核制,此类人为失误率已降至 5.2% 以下。

C 值,无法全面反映林地实际的水土保持能力。

6 结论

研究表明,基于电气特性优先判定的故障处理逻辑,可有效解决短闪故障定位的多解性问题。通过建立继电器状态→电压梯度→绝缘电阻的分级诊断模型,显著降低故障误判率。实际应用数据证实,该流程使平均故障处理时间缩短至 25.1±4.8 分钟,较原体系效率提升 54.3% ,且未出现因操作流程导致的次生故障。未来需进一步研究温度变化对液压系统特性的影响机制,以增强高寒地区的适应性。

参考文献:

[1] 孙良恒 . 道岔短闪故障处理优化研究 [J]. 铁道运营技术 ,2025,31(03):45-48.

[2] 范建伟 , 蔡树宝 , 乔楠 . 智能多机牵引道岔试验仪研究与设计 [J]. 铁道通信信号 ,,2025,31(04):4-8.

[3] 郑冉. 道岔设备故障智能诊断LSTM 方法研究[D]. 导师:丁锋; 周荣. 西安工业大学 ,2025.

[4] 张重 .SC350 型道岔电务维护典型问题分析探讨 [J]. 铁路通信信号工程技术 ,2025,22(04):117-121.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)