AI 赋能跨学科融合的初中物理微项目设计与实践研究

吴婉文

江门市新会尚雅学校 529199

一、引言

随着《义务教育物理课程标准(2022年版)》明确提出“跨学科实践”要求,传统单一学科教学模式难以满足学生综合能力发展需求。AI 赋能的微项目学习是整合多学科知识、技能与素养的创新途径,其智能设计质量直接影响学科核心素养落实成效。当前初中物理跨学科教学面临三大问题:学科知识碎片化拼接,缺乏内在逻辑关联;实践任务与真实情境脱节,学生参与度低;文化渗透流于表面,未实现“科技与人文”深度融合。

本文以《制作简易杆秤》微项目为案例,阐述 AI 驱动的设计框架、智能实施流程与融合策略,为初中物理跨学科教学提供可操作、可推广的AI 赋能实践范式,助力学生在“智能做中学”中实现知识建构、能力发展和价值塑造的统一。

二、跨学科微项目设计的理论基础

(一)核心概念界定

1. 跨学科融合:打破学科界限,通过真实问题情境重塑多学科知识,形成三维融合体系。如杆秤制作项目整合杠杆原理、比例函数与“福禄寿”刻度文化。

2. 微项目设计:以 1-2 课时为单位,围绕微型主题开展短周期探究活动,具有目标明确、过程完整、成果可视的特点。

(二)理论支撑

1. 建构主义学习理论:强调学生在实践循环中主动建构知识。如通过操作理解相关知识,实现从具象到抽象的跃迁。

2. 工程设计思维:借鉴工程流程,培养学生系统规划与迭代优化的能力。例如,在双量程杆秤设计中,学生对比方法优劣,选择最优方案。

三、《制作简易杆秤》微项目设计框架

(一)目标体系构建

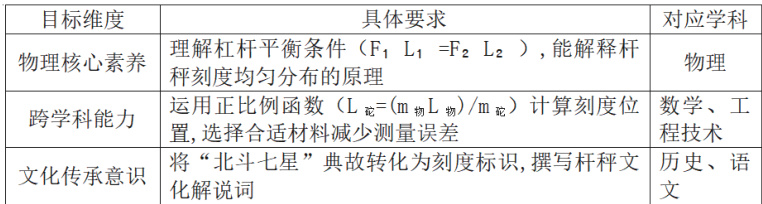

表1 项目目标与学科对应关系

(二)内容结构设计

采用“双主线六环节”结构:

明线(实践流程):情境引趣→问题发现→方案规划→任务执行→成果分享→总结反思

暗线(能力发展):兴趣激发→问题拆解→创新设计→动手实践→表达交流→迁移应用

以“问题发现”环节为例,播放《江门杆秤文化》视频,引导学生提出“杆秤刻度为何均匀?”“如何实现双量程测量?”等探究问题,衔接物理原理与工程挑战。

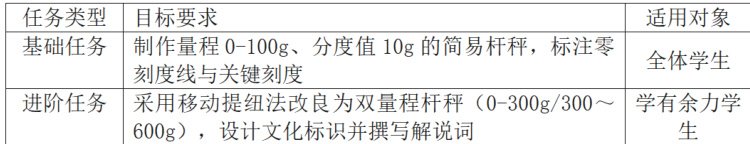

(三)任务分层设计

表2 分层任务对比

四、微项目实施过程

(一)课前准备:虚实融合的预习支持

1. 任务单驱动:通过平板发布“杆秤结构观察”“杠杆平衡条件回顾”等预习任务,结合微课视频帮助学生理解支点、力臂等核心概念。

2. 器材包配置:提供木棒、塑料棒、铜码、棉线等材料,引导学生自主选择并预测其对测量精度的影响。

增至 600g ,多数最终选择移动提纽法,并用红蓝双色笔区分两段刻度。

(三)课后拓展:文化与技术的延伸

1. 基础任务:简易杆秤制作(40 分钟)

2. 家庭实践:用自制杆秤称书包、水果质量,记录测量误差并分析原因,强化“学以致用”意识。

(二)课堂实施:三阶递进的实践闭环

方案设计:学生小组需完成三项核心工作

五、跨学科融合策略

2. 历史 × 工程:分析“北斗七星”刻度历史渊源(古代杆秤以其标刻度象征公平),转化文化符号为现代工程设计元素。

①确定材料:对比木棒与塑料棒的优缺点,多数小组选择“木棒 + 铜码”组合;

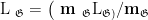

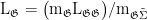

1. 物理 × 数学:通过杠杆平衡条件推导刻度公式  理解“质量与力臂成正比”本质,解释刻度均匀原因。

理解“质量与力臂成正比”本质,解释刻度均匀原因。

(一)知识整合:从“学科孤岛”到“网络建构”

制作验证:安装提纽与秤盘后,用已知质量砝码标定刻度,发现“刻度线倾斜”问题,通过调整秤杆配重解决。

② 刻度计算:根据  ,当 L45=5cm 、 mF=10g 时,推导

,当 L45=5cm 、 mF=10g 时,推导  对应

对应  ⟹0cm ,从而确定刻度间距为 5cm/10g ;

⟹0cm ,从而确定刻度间距为 5cm/10g ;

1. 文化解说:小组结合“福禄寿三星”典故,将 00g∖400g∖500g 刻度设为“福”“禄”“寿”字样,撰写《杆秤里的中国智慧》解说词。

③ AI 优化:通过青柠系统上传设计图,豆包 AI 反馈“秤盘悬挂点偏移会导致力臂测量误差”,引导学生调整提纽位置。

(二)思维融合:科学探究与工程设计双向赋能

1. 问题链驱动科学思维:基础问题“空载时秤砣为何挂零刻度线”(杠杆平衡条件应用),进阶问题“双量程杆秤两段刻度为何不重叠”(力臂变化对平衡影响)。

2. 进阶任务:双量程杆秤改良(40 分钟)

2. 方案迭代培养工程思维:学生经“初始方案→AI 评价→改良方案→测试验证”迭代,提升设计合理性与稳定性。

(三)文化融入:从“知识附加”到“价值引领”

通过“秤星文化”主题班会,学生了解杆秤传统,将“诚信测量”与社会主义核心价值观相联系,实现科技伦理隐性教育。

学生用 Deepseek 仿真软件模拟支点移动,发现支点向秤盘方向移动 5cm ,量程能从 300g

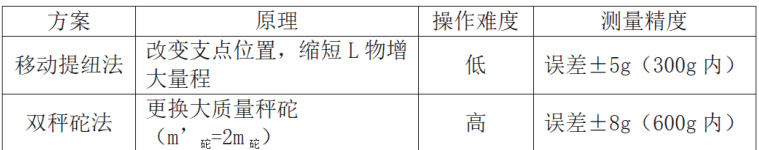

表3 两种改良方案对比

六、评价体系构建

(一)过程性评价:多元主体参与

1.AI 工具评价:豆包AI 从结构合理性、参数准确性、创新性等维度对设计方案进行评分与反馈。

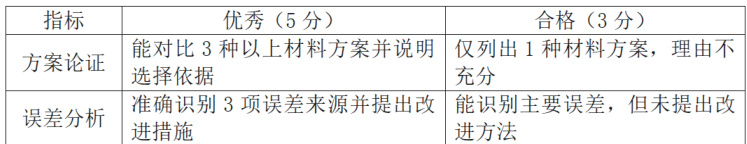

表4 小组互评指标(部分)

(二)成果性评价:量化与质性结合

杆秤作品:从结构完整度( 20% )、称量精度( 30% )、文化设计( (20% )等维度进行评分。反思报告:重点评价学生对跨学科知识关联的理解深度,如“数学函数是杆秤刻度的‘隐形尺子’”等表述。

七、实践成效与反思

(一)学生发展:核心素养的全面提升

1. 物理观念深化: 85% 学生能独立推导杆秤刻度公式,较传统教学提升 32% ;

2. 工程能力增强: 78% 小组能自主完成双量程改良,“移动提纽法”优化方案纳入科组STEAM 课程资源库;

3. 文化认同提升:学生解说词多次提及“权衡之道”与“工匠精神”,体现较强文化自信。

(二)问题改进:基于实证教学优化

1. 难点突破:针对“双量程比例混淆”,采用 AI 可视化工具演示刻度分布规律,结合“分段标定法”降低认知负荷。

2. 工具应用:构建“AI 初评(数据反馈) + 教师复评(思维指导) + 小组自评(过程反思)”三级智能反馈机制,动态调控AI 介入节点。

八、结论与展望

“制作简易杆秤”微项目通过“知识整合—思维融合—文化融入”三维策略,实现物理与多学科深度融合。研究表明,AI 赋能的跨学科微项目设计需聚焦目标明确、过程真实、价值引领三大关键,培养兼具人文情怀与科学精神的未来公民。

未来可深化 AI 技术融合,如开发智能刻度生成算法、文化元素识别系统,构建更具包容性的跨学科课程体系。

参考文献:

[1] 中华人民共和国教育部 . 义务教育物理课程标准(2022 年版)[S]. 北京:北京师范大学出版社,2022.

[2] 罗翀 .Steam 教育理念的中学物理 5E 课堂的构建 [J]. 文理导航 ( 中旬 ),2025(3):43-45.

[3] 周晓慧 . 基于人工智能的初中物理跨学科实践教学设计 [J]. 物理教师 ,2025,46(7):15-19.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)