混合教学模式在基础护理学教学中的应用

于丹

辽宁省辽阳中医药学校 辽宁省辽阳市 111000

伴随医学教育持续深化与社会对护理人才需求标准的提升,基础护理学作为护理专业核心必修课的重要性日益凸显。该课程为后续临床护理课程奠定重要基础,与学生职业素养养成及岗位胜任力培养存在关联。传统课堂教学在知识传递中存在明显短板,例如受限于固定时间地点、师生互动频率较低、理论知识与临床操作衔接不足等现实问题,这些问题直接导致学生学习积极性受挫、技能掌握进度迟滞。信息技术革新背景下诞生的混合教学模式,通过将线上自主探究式学习与线下实训指导有效融合,为解决传统课堂困境开辟创新路径。依托数字化教学资源库建设、多模态教学方法应用及过程性评价体系构建,该模式既能够调动学生参与课堂的自主意识,又能明显提高知识内化效率与临床思维培养效果。针对基础护理学课程特点开展混合教学模式实践研究,既是响应教育信息化改革方向的重要举措,更为培养适应现代医疗需求的复合型护理人才开拓新路径。

一、基础护理学课程特点

(一)系统性特点

基础护理学涉及内容既多又成体系,包含人体构造、生理机能、常见病预防治疗等理论知识,还包括各类护理操作规范标准。这些知识点彼此关联密切,学生得把这些内容串起来,形成一套完整的知识体系。课程特别看重理论和实践的结合,老师在讲解医学原理的同时,更会带着学生反复练习操作技巧,培养他们形成临床思维习惯[1]。因为课程里既有抽象理论又有具体操作规范,教师在备课时得把课程设计得既要有系统性又得有条理,通过模块间的顺序编排,让学生能由浅入深掌握重点内容。另外,这门课还特别要求学生具备总结归纳能力,遇到复杂情况时能根据已有知识进行逻辑推理,灵活处理实际护理问题。

(二)实践性特点

该课程不仅重视理论知识的系统构建,更将重点放在学生动手能力的培养上。其核心教学目标之一在于帮助学生熟练掌握各项基础护理操作技术及临床处置流程。例如在消毒隔离、生命体征测量等环节,通过多次的实操训练才能达到行业规范标准。这些护理技能的学习过程需要同步掌握科学依据与安全操作注意事项。教师在授课时应采用案例模拟、团队协作、情境演练等方法,帮助学生在实践中理解理论知识,逐步提升操作水平。医疗技术快速迭代更新背景下,新型诊疗设备与操作规范持续推陈出新,及时掌握前沿护理技术[2]。

(三)跨学科特点

当前医学教育理念持续演进叠加社会健康服务需求水平提升,基础护理学课程建设已突破单一知识传递模式,呈现出跨学科整合的发展态势。在具体课程架构中,既包含解剖学原理、病理机制分析、心理干预技术等专业模块,又将医疗法规解读、人文关怀实践等综合素养培育融入教学全过程。以生命支持技术教学单元为例,授课过程中需要同步考量病房物理参数调控、职业暴露防护措施、医患沟通技巧等多维度要素。课程创新中引入临床案例情境模拟、医疗数据分析工具等,延伸了传统课堂的辐射范围,培养解决复杂临床问题的框架。

二、混合教学模式的内涵

混合教学模式作为新型教育方法,将传统面授课堂与网络自主学习深度整合,核心目标就是让两者优势互补。线上环节主要承担资源供给功能,例如通过平台提前发布预习材料,包含多媒体课件和案例视频,帮助学生自主查阅资料,并根据个人学习进度选择重点练习内容;线下教学则侧重实践转化,重点突破核心难点,通过分组研讨、情景模拟等互动形式,将抽象理论转化为实际操作能力。

这种线上+ 线下双通道结构一方面明显提升学生课堂互动频率,另一方面通过视频案例、三维动画等多样化资源呈现方式,使理论知识、实操要点等不同教学内容实现分层展示,更好满足护理专业学生个性化学习需要。教学管理平台搭载的智能评估工具可实时追踪每位学生知识掌握轨迹,教师根据系统生成的阶段性学习报告及时调整授课重点,形成个性化教学方案 [3]。该模式突破传统教学时空壁垒,护理生可在课后反复观看实验操作视频、调取课件资源进行难点巩固,显著提升学习自主性。师生互动模式从单向传授转变为协作共创,教师引导学生参与临床案例讨论、护理方案设计等环节,使课堂成为双向交流的知识工坊。在医疗技术快速迭代的背景下,混合教学式教学体系既符合智慧医疗发展要求,又为护理人才临床思维能力和实践技能的双重提升提供有效路径,展现出独特优势。

三、混合教学模式在基础护理学教学的应用—以人体解剖学为例

(一)教学目标

作为基础护理学核心课程的人体解剖学,既要让学生掌握人体各系统结构功能,又要重点锻炼他们的分析能力和综合应用能力。通过设定清晰的教学目标,能帮助学生更有条理地学习:比如在本单元中,学生需要准确描述主要器官的位置和相互关系,像心脏与肺部在循环系统中的协同作用;还要理解不同组织系统怎样配合完成生命活动,比如运动系统与神经系统的联动机制。实际操作方面,学生得学会解剖器械的正确使用方式,把课本知识转化为标本观察能力。采用混合式教学法还能调动学生对护理专业的兴趣,引导他们主动发现问题,像如何通过解剖定位提高静脉穿刺成功率这类实际问题,逐步培养自主探究意识和小组协作能力 [4]。

(二)教学重难点

人体解剖学单元普遍存在知识点密集、信息承载量大的特点,新手学习者常出现记忆交叉混淆或理解不到位的情况。比如肩关节与周围神经丛的联动关系这类具体器官定位问题,不同系统间的协同运作机制,都是需要突破的瓶颈。特别要注意微观层面的组织结构如何支撑器官整体功能这类抽象内容,往往需要通过动态模型演示与临床影像资料交叉对照,才能帮助学生形成具象认知。从护理临床衔接角度,如何将人体构造的深层原理转化为静脉穿刺等基础护理操作的理论支撑,成为提升学习转化效果需要解决的现实问题。针对这些特征,采用脉络梳理优先策略,引导学生自主建构知识框架,具体操作上可借助思维导图工具进行可视化梳理,配合三维解剖图谱等数字资源,逐步分解复杂知识点。适时引入护理站情景模拟实操与典型病例分析讨论,有效促进知识内化迁移。

(三)方法

采用线上资源与线下指导相结合的混合教学模式,相较于传统单一授课方式,能更有效调动学生主动学习兴趣。具体实施过程中,线上部分依托数字化平台推送微课视频、三维动态模型等预习资料,便于学生在课前建立基本认知框架;线下环节则组织小组协作讨论、教师现场指导及实验室操作训练,将理论知识转化为具象化操作。以骨骼系统教学单元为例,课前推送脊柱结构分解视频配合在线自测题,帮助学生初步掌握形态特征;课堂开展分组模型拼装竞赛,要求学生在限定时间内协作完成胸廓骨骼定位与韧带连接演示,既强化记忆点又培养团队配合意识。评价体系设置方面,融合课堂参与度评分、阶段性成果汇报及期末理论考核,通过多元化评估路径全面追踪学习成效。这种融合型教学策略较好适应不同基础学生的学习特点,同步营造活跃的课堂互动氛围,为知识的内化吸收创造有利条件。

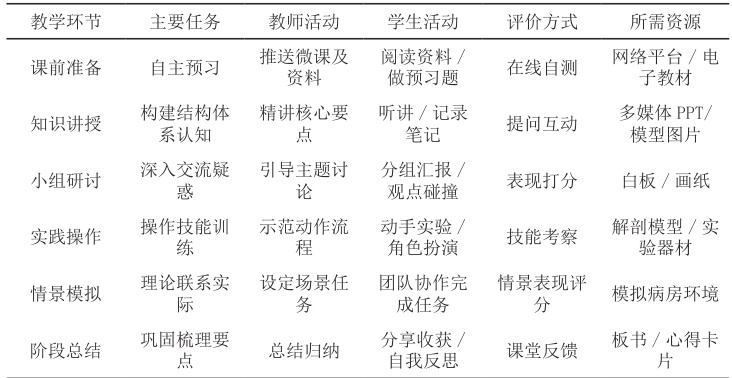

(四)教学设计全案帮助教师系统掌握教学流程各阶段运行情况,优化混合教学模式运行效能:课程以“输入 - 加工 - 输出”为逻辑主线分步骤推进,在提升知识传授精准度同时,实现能力培养层次化发展 [5]。具体操作中将知识输入细化为课前预习资料包推送,加工阶段组织分组标本观察与虚拟解剖实操,输出环节设置临床案例分析模块。教师可依据授课班级认知基础与实训条件,动态调节各教学环节时间配比,落实个性化培养目标。下列为本节“人体解剖学”模块详细设计方案:

学习内容设置:课前准备(课前阅读和课前引导性问题)、讲义、重难点微课讲解视频、护理操作视频规范、学生操作示范视频、护理操作评分标准、章节测验和阶段性考核。线上课程的功能主要体现在课前的预习和课后的复习;课前推送课前阅读,及布置一定深度和广度的课前引导性问题,引发学生对理论知识的深度思考,培养学生的科研思维,提高自主学习能力;课后重难点讲解、推送拓展阅读、布置作业和章节测验,帮助学生强化记忆,满足学生个性化的学习需求, 并及时反馈学习效果。

(五)教学过程

1. 课前导入

混合式教学模式在人体解剖学中的具体实施流程,包含从课程导入到知识巩固的完整闭环。教师通常会选取临床案例或日常现象作为切入点,比如抛出“某些病症为何会引发多部位不适”这类疑问,帮助抽象知识自然过渡到现实情境。在自主预习环节,除常规文献阅读外,特别配置时长 3-5 分钟的动画演示,要求学习者在观看过程中标注关键解剖结构。此阶段同步设置5 道基础选择题,既检验知识掌握程度,也为教师调整后续授课重点提供参考 [6]。

2. 课堂实施

课堂教学实施环节采用双轨推进模式,教师通过系统讲解人体结构知识框架为主线,结合三维动态模型演示将抽象空间概念具象呈现。教学过程中穿插使用关键词板书梳理知识要点,帮助学习者快速建立知识关联网络。在知识点讲授间隙,教师会适时提出“肝脏功能异常可能引发哪些代谢系统并发症”等问题,引导学习者结合临床案例展开讨论。教学中期采用分组任务制,要求每位成员聚焦消化系统或循环系统等解剖模块开展专项研讨,通过组内协作完成学习成果汇报。

3. 实践操作

教师通过现场演示标准化操作流程,针对典型错误动作进行即时纠正,随后组织分组操作训练,各组需轮流完成血管定位、神经走行辨识等核心技能展示。在此过程中引入同伴互评机制,促使学生主动发现操作偏差并协同改进。为深化理论与实践衔接,特别创设虚拟急诊情境,例如根据突发胸痛症状定位受损神经区域,要求运用解剖学原理解释体征成因 [6]。通过这类具象化训练,学生临床思维得到有效调动,原本停留在书本的知识点逐步显现出实际应用价值。

4. 教学评价

整个过程持续关注多样评价及时反馈。不仅依靠期末考试检验结果,更注重平时表现积累,包括参与积极性、小组贡献率等维度综合衡量。此外,在每次课程结束后留出时间让大家写下疑问或感悟,由教师进行统一答疑或者个别指导,真正做到因材施教、不落一人。最终,通过这种螺旋推进、有机融合路径,不但夯实了专业基础,而且提升了解决复杂临床问题的素养,为未来职业发展铺垫坚实根基。

结语

总之,医学教育持续深化背景下,护理人才能力结构需求正发生变化,这使得教学模式革新成为提升教育质量的重要突破口。混合教学模式通过灵活性和效率上的优势,在基础护理学领域已显现出独特效能,有效补充了传统授课方式的短板,同步培养学生在自主学习与团队合作方面的能力。后续需要重点完善教学资源库建设,强化教师数字化教学能力培训,将信息技术深度融入日常教学场景,使混合式教学切实成为基础护理教育提质增效的核心支撑。在各方持续投入下,这种创新模式有望拓展至更广应用范围,助力护理教育实现更高质量的发展目标。

参考文献:

[1] 方金菊 , 方桂芳 , 叶明 . 混合教学模式在基础护理学教学中的应用探索 [J]. 科教导刊 ,2025,(15):41-43.

[2] 王洋 , 邢慧敏 , 谭寅虎 , 等 . 三段式教学模式在基础护理学专业课程的应用 [J].医药高职教育与现代护理 ,2025,8(02):102-106.

[3] 任吉 , 朱亚飞 , 王亚男 , 等 .COP4E3 混合式教学模式在“基础护理学”课程中的应用 [J]. 德州学院学报 ,2024,40(06):101-105.

[4] 黄晓香 , 陈焕芬 , 王伟伟 , 等 . 线上线下混合式教学模式在基础护理学中的探索与实践 [J]. 才智 ,2024,(35):149-152.

[5] 任珊 , 曾冬阳 , 刘洋 , 等 . 基于微信平台的适时教学模式在基础护理学实验教学中的应用研究 [J]. 中国高等医学教育 ,2024,(08):92-93.

[6] 谷芳秋, 崔慧霞, 于洪宇, 等. 混合式教学模式在《基础护理学》教学中的应用[J].继续医学教育 ,2024,38(03):59-62.

作者简介:于丹(1984-8)、女、汉族、、学历本科、职称讲师、研究方向:医学护理学,

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)