数学思想方法在高中化学教学中的应用

汪华军

湖北省汉川市第三中学 湖北汉川 431603

关键词:数学思想方法 高中化学 教学 应用

化学作为一门自然学科,与数学思想有着密切的联系。在化学教学中,恰当地运用数学思想和方法来分析解决问题,不仅可收到事半功倍的效果,而且可使学生触类旁通,有利于学生思维品质的全面提高。所谓数学思想,就是把握事物的动态过程与事物间的联系,通过数学语言和符号展现出来,并通过数学的逻辑推理、计算和分析,培养主体的判断能力和分析能力的方法。

本文结合教学实践,浅谈一下数学思想方法在高中化学教学中的应用点滴。

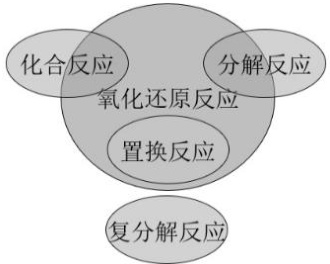

( 图 1)

一、集合的思想方法

概念是从对象的众多属性中抽出其特有属性概括而成的思维方式,化学概念是化学学知识体系的基础,也是化学课程的重要组成内容。但是高中化学中有些概念,其关系用语表达比较抽象,学生不易掌握,容易造成认识上的偏差,这时如果运用集合的思想来理解些化学概念之间的相互关系,就会起到很好的效果。

比如讲授高中化学必修 1 氧化还原反应与化合反应、分解反应、置换反应、复分解反应之间的关系时,运用集合的方法表示( 图1),显得直观、具体又科学。

二、数形结合的思想方法

数形结合思想,就是根据具体问题,通过将具有直观图形性质的问题与具有算法性质的问题相互结合或转换,使学生的抽象思维与形象思维紧密结合。数形结合大致分为两种情况:一是借助于数的精确性来阐明某些形的属性,即“以数解形”,使“数”的问题借助“形”去观察;二是借助形的直观性来阐明数之间的关系,即“以形助数”。将“形”的问题借助“数”去思考。

数形结合思想在化学基本概念的理解、化学计算等方面有重要的作用。通过数与形结合,不仅能化繁为简,将抽象问题直观化,优化解题思路,而且有利于开拓学生的思维能力和综合分析能力。

有些化学原理比较抽象,仅凭语言叙述感觉较为单薄,缺乏形象性和直观性,通过数形结合,使得这些原理的理解具有“可见性”。

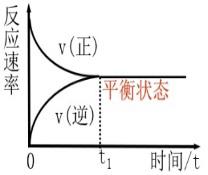

例如在讲授高中化学必修 2 化学平衡的建立时,可用数学坐标代替语言描述。如图 2,该图为可逆反应的化学反应速率随时间变化的规律。从图可知,反应刚开始时,反应物浓度最大,生成物浓度为零,因此正反应速率最大,逆反应速率最小为0。

随着反应的进行,反应物浓度逐渐减小,生成物浓度逐渐增大,正反应速率逐渐减小,逆反应速率逐渐增大。反应进行到一定程度时,最终 v (正 ) ω=v ( 逆),此时反应物和生成物的浓度都不再改变,达到一种表面静止的状态,我们称之为化学平衡状态,简称为化学平衡。化学平衡状态是可逆反应在一定条件下所能达到或完成的最大程度,即该反应进行的限度。

通过图像,还能使学生直观地理解:可逆反应达到平衡时, v ( 正 ) τ=v ( 逆 ) eq0 。也就是说,在平衡状态下反应并没有停止,而仍在继续进行,只是正、逆反应以相同的速率进行着,因此,化学平衡是一个动态的平衡。

通过分析数和图形的对应关系,以及两者间的转化规律,并熟练使用数学和几何的相关知识,可以找出解答问题的简便方法。数和形的对比有利于理解化学现象;数和形的关联有利于数学推理;数和形的结合有利于理清思路,通过线段和曲线等图形方式将“数”展现出来。

[ 例 1] 向 20 mL 1mol/L Al2(S04)3 溶液中加入一定体积2mol/L NaOH 的溶液,静置后过滤干燥,得到0. 78g 沉淀。求加入的NaOH 溶液体积。

[ 分析 ] 已知 Al3+ +3OH- =Al (0H)3 ↓ , 强碱过量时有 Al(OH)3 +OH- =[Al(OH)4]-。

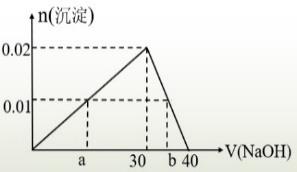

因此,铝盐中逐滴加入强碱时,沉淀先是逐渐增加,至沉淀量最大后又逐渐减少。若沉淀量已知,只要不是最大量,则加入的碱量应该有两个值:一个对应只产生沉淀,另一个则对应先沉淀后沉淀部分溶解。若以讨论法求解,则计算过程相对较为繁琐;若采用数形结合的方法,则思路更为直观和形象。

[ 解 ] n(Al3+) =2n[Al2(SO4)3]=1mol/L×0.02L=0. 02mol ,由  ↓知沉淀最多为 n[Al( 0H)3]=n(Al3+)=0 .02mol,此时加入的碱 n1(0H-)=0. .06mol,对应加入的碱的体积为 ΔV1(Na0H)=0 .06mol/ (2mol/L)=0 .03L=30 mL。

↓知沉淀最多为 n[Al( 0H)3]=n(Al3+)=0 .02mol,此时加入的碱 n1(0H-)=0. .06mol,对应加入的碱的体积为 ΔV1(Na0H)=0 .06mol/ (2mol/L)=0 .03L=30 mL。

由 Al(OH)3 +OH- =[Al(OH)4]- 知沉淀完全溶解需用的碱为 1/3×30 mL=10 mL,加入 40mL 碱后沉淀完全溶解。作出相应图像如图 3。实际生成沉淀为 n´[Al(OH)  .78g/(78g/mol) =0.01mol ,相应加入的碱的体积设为a mL 或b mL,则 a: 30= 0.01:0.02 或 (40- -b):10=0.01:0.02 ,求得 a=15,b=35。

.78g/(78g/mol) =0.01mol ,相应加入的碱的体积设为a mL 或b mL,则 a: 30= 0.01:0.02 或 (40- -b):10=0.01:0.02 ,求得 a=15,b=35。

三、分类讨论的思想方法

数学中的分类归纳思想,集中体现了化整为零、差异归类的逻辑性思维模式,通过将问题的共同点与差异点进行系统分类,使得繁杂的知识点变得更加系统化与条理化,有利于学生对化学知识的理解与掌握。因此,分类归纳思想不仅仅是一种重要的数学思维模式,同样也是一种有效的知识接受策略和解题策略,在高中化学教学中应加强其应用。

有机化合物的同分异构现象十分普遍,在讨论有机化合物的同分异构体时,进行分类讨论,显得尤为必要。

[ 例 2] 判断 C5H10O2 的只含单官能团的同分异构体种类。

[ 分析] 首先将其分为两类:羧酸和酯,然后再分别讨论。

[ 解 ] 羧酸即戊酸 C4H9C0OH 有 4 种;酯包括甲酸丁酯 HC00C4H9 有 4 种、乙酸丙酯CH3CO0C3H7 有 2 种、丙酸乙酯 C2H5CH2COOC2H5 有 1 种、丁酸甲酯 C3H7COOCH3 有 2 种。即 C5H10O2 共有13 种只含单官能团的同分异构体。

四、化归转化的思想方法

这种数学思维的精髓在于化繁就简、化难为易。

[ 例 3] 已知乙炔和乙醛的混合物中碳元素质量分数为 84%,求该混合物中氢元素的质量分数。

[ 分析 ] 按照常规思路,设混合物中乙炔为 mg,乙醛为 ng,则由 ×100% =84%,求得n=m ,则混合物中氢元素含量 w(H)×100%=8% ,其计算较为繁琐。但若将乙醛 C2H40 理解为C2H2 ·H20 ,即看成是乙炔的水合  ,则混合物的质量就可以分解为乙炔质量加上水的质量。

,则混合物的质量就可以分解为乙炔质量加上水的质量。

[ 解 ] 由混合物中 w(C) =84%,可得混合物中 w(C2H2) =×84% =91%,可知混合物中w(H2O)=9%,则混合物中 w(O) =×9% = 8%, w(H)= 1-84%-8%=8%。

五、函数的思想方法

函数思想通过提出问题的数学特征,建立函数关系型的数学模型,从而进行研究。它体现了“联系和变化”的辩证唯物主义观点。一般地,函数思想是构造函数,从而利用函数的性质解题。用函数思想去思考、解决问题,将会极大压缩、优化问题的复杂性,使复杂的问题变得简单化。

[ 例 4] 常温下将 0.1mol/L 盐酸不断加水稀释,溶液的pH 将如何变化?

[ 分析] 加水前由盐酸提供的c(H+)  .1mol/L。通常当 c (酸 ) >>10-6mol/L 时水电离产生的 c(H+) ,ki 可忽略,此时盐酸中c (H+) ≈0 .1mol/L,其pH=1。当向盐酸中不断加水时,c( 酸) 会不断的变小。设加水稀释 10x 倍,则有 c(H+) Δg=10-(x+1)mol/L∘ 。当 x∞ 时,c(H+)

.1mol/L。通常当 c (酸 ) >>10-6mol/L 时水电离产生的 c(H+) ,ki 可忽略,此时盐酸中c (H+) ≈0 .1mol/L,其pH=1。当向盐酸中不断加水时,c( 酸) 会不断的变小。设加水稀释 10x 倍,则有 c(H+) Δg=10-(x+1)mol/L∘ 。当 x∞ 时,c(H+) ,由水电离产生的 c(H+) x 不能忽略,设此时溶液中 c(H+)=y ,则 c(H+) ΨK=c(H+)=c(H+) 酸 +c(H+) ∗ ,即 y=10-(x+1)+≈,y≈10-7mol/L,pH≈7 。所以无限稀释时盐酸溶液的pH 由1变化到无限趋近7。

,由水电离产生的 c(H+) x 不能忽略,设此时溶液中 c(H+)=y ,则 c(H+) ΨK=c(H+)=c(H+) 酸 +c(H+) ∗ ,即 y=10-(x+1)+≈,y≈10-7mol/L,pH≈7 。所以无限稀释时盐酸溶液的pH 由1变化到无限趋近7。

六、极限的思想方法

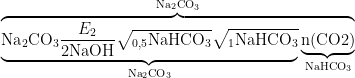

[ 例 5] 向 40 mL 5.0 mol/L NaOH 溶液中通入一定体积、标准状况下的 C02 ,充分反应后小心蒸干,得到13.7 g 不含结晶水的固体。求通入的 C02 体积。

[ 分析] 根据反应 CO2+2NaOH=Na2CO3+H2O 以及 CO2+NaOH=NaHCO3 可知,反应后得到的固体有如下4 种可能:

因此需先就 13. 7g 固体作出判断,然后才能求出 C02 体积。而对固体成分的判断,可以采取极限思维方法。

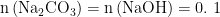

[ 解 ] n(NaOH)= 0.0mol/L×0.04L=0.21 mol,  2 mol×40g/mol=8.0g ,

2 mol×40g/mol=8.0g ,

若反应后固体全为 Na2C03 ,由钠元素守恒知  mol,

mol,

m(Na2CO3)=0. 1mol×106g/mol=10.6 g ;

若反应后固体全为NaHCO ,由钠元素守恒知 Δn(NaHCO3)=n(NaOH)=0.2π ol,

m(NaHCO3)=0.2mol×84g/mol=16.8g ;

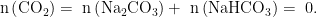

反应得到的固体质量 10.6g2C03 与 NaHCO3 的混合物,设其中 Na2C03 为 x mol,NaHCO3 为 y mol,则可得:

2x+y=0.2

2106x+84y=13.7 求得

则通入的 C02 为  05mol+0.1mol=0.15mol,

05mol+0.1mol=0.15mol,

V(C02)=Ω0 .15mol ×22 .4L/mol=3.36L。

教学实践表明,在一些化学知识的教学中,科学合理的应用数学思想方法,实现定性与定量方法相结合、综合归纳与理论演绎方法并用,不仅能收到良好的教学效果,而且能拓展学生抽象概括能力和逻辑思维能力,提升学生分析问题和解决问题的能力。

参考文献

汪华军,性别男,民族汉族,湖北省汉川市人,1972 年 8 月出生,大学本科学历,中学一级教师,现任职于汉川市第三中学,研究方向化学

[1] 王晶,毕华林. 普通高中教科书化学必修1. 北京:人民教育出版社,2024,24

[2] 王晶,毕华林. 普通高中教科书化学必修2. 北京:人民教育出版社,2024,47

[3] 马学梅. 数学思想方法在化学教学中的应用. 中学生数理化,2007,59-60

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)