基于机械电子工程专业的创新创业人才培养模式研究与实践

陈丽缓 韩伟娜 承鉴 郝增亮

北华航天工业学院机电工程学院 河北廊坊 065000

1 引言

随着全球科技竞争与产业转型升级的加速,培养具备创新创业能力的专业人才,已成为我国高等教育的核心使命。在国家“创新驱动发展”战略指引下,以“新工科”为代表的工程教育改革应运而生,旨在从传统的知识传授转向以学生为中心、产出为导向的能力培养模式 。

然而,传统的机械电子工程教育在教学内容、方法上仍与产业前沿存在脱节,导致学生解决复杂工程问题的实践与创新能力培养不足。这使得毕业生难以满足行业对复合型人才的迫切需求,形成了人才供给与产业需求之间的结构性矛盾,在一定程度上制约了产业升级与关键技术突破。

为应对此挑战,本文旨在构建并实践一套系统化的创新创业人才培养模式。该模式深度整合师资团队、课程体系、教学方法、实践平台与评价体系五个关键环节,旨在打造一个能够将学生从“技术执行者”系统性培养为“创新引领者”的教育生态系统,为服务国家创新战略提供有价值的实践方案。

2 创新创业人才培养模式的系统性构建

为实现创新创业人才的有效培养,必须摒弃零散的、补丁式的改革思路,转向系统性的顶层设计。本研究构建的培养模式由五个相互支撑、协同作用的子系统构成,形成一个从输入(师资、课程)到过程(教学、实践)再到输出与反馈(评价)的完整闭环。

2.1 师资团队建设:构建跨界融合的“双师型”育人梯队

教师是创新创业教育的第一资源,其自身的综合素养直接决定了人才培养的高度。为打破传统单一学科背景的局限,本模式首先着力于构建一支结构合理、能力互补的跨界融合育人团队。

首先,团队构建突破了学院壁垒,吸纳了经济管理学院和马克思主义学院的专业教师。经济管理背景的教师为学生提供了系统的商业模式、市场分析与企业管理知识,弥补了工科学生在经济思维上的短板;而思政教师的加入,则将思想政治教育深度融入育人全过程。

其次,为强化教师的实践指导能力,团队大力推行“双师型”教师培养与“双导师制”。一方面,借鉴“讲、研、做”三环互补的教师能力提升体系,鼓励专业教师深入企业实践,将工程问题转化为科研课题,再将科研成果反哺于教学,实现理论与实践的内循环。另一方面,积极聘请行业资深专家、成功企业家作为校外导师,与校内教师共同指导学生项目。这种校企联合的“双导师制”不仅将产业一线的真实需求和最新技术引入课堂,更确保了人才培养与社会需求的无缝对接,形成了强大的育人合力。

2.2 课程体系设计:优化“基础- 专业- 双创”三模块递进式结构

课程体系是人才培养的“施工蓝图”,其设计的科学性与前瞻性至关重要。本模式对传统课程体系进行了系统性重构,形成了“基础- 专业- 双创”三模块递进式结构,旨在实现知识传授、能力培养与价值塑造的统一。1. 基础模块:涵盖工程图学、机械原理、机械设计等核心基础课程。此阶段的目标是夯实学生的专业理论根基,同时通过引入工程实例,激发学生的专业兴趣与工程认知。

2. 专业模块:包括机电控制工程基础、电气控制与 PLC 技术、机器人技术等专业方向课程。该模块紧跟行业发展趋势,动态更新教学内容,确保学生掌握与产业同步的前沿技术与核心技能。

3. 双创模块:这是本课程体系的核心特色,包含一系列旨在训练实践能力与创新思维的课程,如创业基础、创新创业项目与竞赛、航天系统工程管理与技术经济分析等。此外,还增设了物联网技术与创客实践等选修课程,为学生提供多元化的创新探索空间。

这种三层次递进的课程项目体系,与先进的工程教育理念相符,即从基础的课程项目,到综合应用项目,最终指向解决复杂问题的工程研发项目,将学生从被动学习者转变为主动创新者。在此过程中,课程思政建设被有机融入。通过深入挖掘每门课程的思政元素,找准专业知识与价值引领的“契合点”,将“国之大者”的使命感、“工匠精神”的职业操守润物无声地贯穿于教学之中,最终实现“知识—能力—成果—创业”的闭环转化 。

2.3 教学方法革新:实施项目驱动与课赛融合的多元化策略

先进的教学方法是激活学生创新潜能、将理论知识转化为实践能力的关键。本模式着重推动两种核心教学方法的深度应用:项目式教学(PBL)与课赛深度融合。

项目驱动的项目式教学(PBL) 在改变传统以教材章节为序的线性教学模式。传统模式下,学生在学习前期基础理论时,往往因缺 握不牢,后续综合设计能力不足。为此,本研究对《电气控制与 识点打散并围绕一系列由易到难的真实工程项目进行组织。学生 论知识,不仅提升了学习兴趣,更在实践中构建了全局设计观和 项 通常以团队形式开展,鼓励提出多元化设计方案,有效锻炼了学生的沟通协作与创新思维能力

以赛促教的课赛融合 是本模式的另一大亮点。学科竞赛被视为培养学生创新能力的重要载体,而非简单的课外活动 。本模式将竞赛内容课程化,将典 点紧密关联的子任务。例如,在《机电工程控制基础》课程中,围绕全 ,将数学建模、时域频域分析、稳定性分析等理论知识点,转化为如何 的动态响应、如何评估倾倒风险等一系列具体的工程问题。这种教学方式将抽象理 论 实 极大地激发了学生的学习主动性与探索精神。

更进一步,这一过程可以被一个动态的质量管理循环所驱动。借鉴 PDCA(Plan-Do-Check-Act)理论,可构建一个持续改进的教学“飞轮”。计划(Plan):设计融合竞赛元素的课程大纲与项目。执行(Do):学生在课堂和赛场上进行学习与实践。检查(Check):通过竞赛成绩、项目成果、学生反馈等方式评估教学效果。处理(Act):根据评估结果,对课程内容、教学方法、资源支持进行调整与优化,进入下一轮循环。通过这种方式,“课赛融合”从一种静态的教学策略,演变为一个驱动教学质量持续螺旋式上升的动态引擎。

2.4 实践平台搭建:构筑“三层次”全链条赋能体系

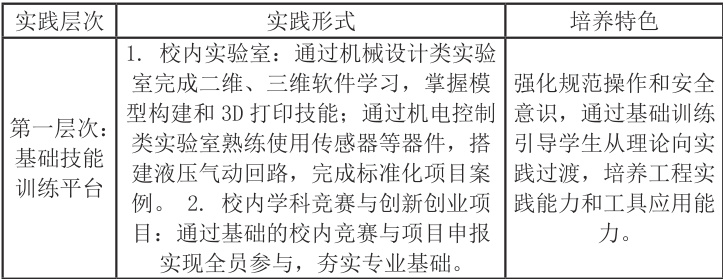

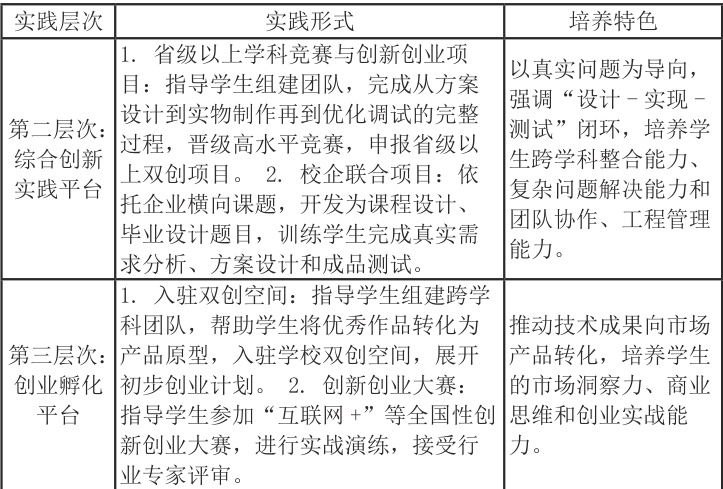

实践是检验和提升创新能力的最终环节。一个完善的实践平台体系,是连接“理论课堂”与“产业战场”的桥梁 。本模式构建了一个系统化、递进式的“三层次”实践教学体系 ,覆盖了学生从基础技能训练到创业孵化的全周期。这一分层递进的理念,与职业教育中从“启蒙期”到“实践期”的四阶段培养模式具有内在的一致性 ,体现了其教育规律的普适性。

表1“三层次”实践教学体系

该体系通过校企深度合作,确保了各层次实践内容的产业关联性与前沿性。此外,为突破物理实验条件的限制,团队还深度融合信息技术,开发了针对核心课程的虚拟仿真平台。该平台通过三维可视化技术,全景呈现机电系统运行的真实场景与故障状态,使学生能够进行沉浸式、可重复、无风险的自主学习与探索,有效提升了其解决复杂工程问题的综合能力。

2.5 评价体系完善:建立多元主体参与的过程性反馈机制

评价体系是人才培养的“指挥棒”,科学的评价体系能够有效引导、激励和反馈教学活动。本模式致力于从传统的以终结性考试为核心的评价方式,转向一种更加科学、全面的评价体系,其核心是过程性评价与成果导向(OBE)相结合。

首先,评价指标多元化。评价不再局限于课程成绩,而是涵盖了知识掌握度、创新能力(如竞赛获奖、专利申请)、实践能力(如项目完成质量、技术报告)以及团队协作、沟通表达等综合素质。这种多维度的评价标准,能够更全面地反映学生的成长。

其次,评价主体多元化。打破教师单一评价的模式,引入学生自评、互评,并尤为强调企业专家的参与。通过邀请合作企业的工程师和管理者参与到课程项目、毕业设计的评审中,不仅能为学生提供来自产业界的直接反馈,也能确保评价标准与行业用人需求保持一致,形成“学生评教、教师评学、企业评校”的立体反馈网络。

最后,评价功能反馈化。评价的目的不仅在于甄别,更在于改进。本模式将评价结果视为诊断教学体系运行状况的关键数据。通过建立毕业生跟踪调查和用人单位反馈制度,形成一个“培养 - 评价 - 改进 - 再培养”的闭环质量保障系统。这种持续改进的机制,与 PDCA 循环的管理思想一脉相承,确保整个人才培养模式能够动态适应外部环境的变化,实现自我优化与迭代升级。

3. 结论与展望

高校培养创新创业人才是响应国家战略、服务社会发展的必然要求,也是推动教育改革和学生全面发展的重要途径。本研究以机械电子工程专业为例,构建并实践了融合师资、课程、教学、实践与评价五大维度的系统化培养模式,形成相互协同、持续优化的教育生态,有效促进学生从知识接受者向创新实践者转变。

经过两年实践,学生专业基础、竞赛参与及创新能力显著提升,验证了“学科交叉+ 实战赋能+ 生态支持”路径的可行性。该模式可推广至其他工科及新农科等领域。未来还将依托技术发展和产业需求,持续优化课程、深化融合、引入智能工具,推动创新创业教育向更高水平发展

参考文献:

[1] 冯明佳, 孙丽娜. 创新创业背景下人工智能与新工科人才培养模式研究——以机械电子工程专业为例[J]. 科技风 , 2018, (34): 76.

[2] 任增霞 . 构建“思·专·创”创新人才融合培养模式研究——以集成电路专业为例 [J]. 北京邮电大学报 ( 社会科学版 ), 2023, 25(05): 112-118.

[3] 李绍文 , 高昂 . 基于学科竞赛的创新人才培养模式研究与实践 [J]. 创新创业理论研究与实践 ,2024, 7(10): 132-136.

[4] 石鑫 . 以创新创业为导向的基于 PDCA 理论在大学生学科竞赛中的应用研究与实践探索 [J]. 创新创业理论研究与实践 , 2023, 6(19): 192-194.

基金资助:本文系河北省教育厅创新创业教育教学改革研究与实践项目《基于机械电子工程专业的创新创业人才培养模式的研究与探索》(项目编号:2023CXCY182)研究成果。

作者简介:陈丽缓(1986—),女,河北正定人,北华航天工业学院副教授,主要从事机电一体化设计与控制、智能装备设计方面的研究。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)