建筑工程联通口临时封堵预止水构造研究

刘浩 乔勃 杨跃龙 张瑞

中国建筑第四工程局有限公司 辽宁沈阳 110000

引言

随着社会经济水平不断提高,建筑业市场蓬勃发展,迅速涌现出大批高精尖建筑。在建筑业迅速发展同时,也遵循着社会的发展规律,确定符合实情的开发战略,采取适当的开发形式进行分区或分段开发建设模式,逐步完善开发战略,分区开发和分段开发等等形式随之而来,也在不断提升建设施工难度,促使设计与施工沟通更加紧密,不断改造和创新工艺,推动施工技术升级。而采取分区或分段开发的地下部分联通口临时封堵工艺,有着较大渗水隐患,渗水严重的联通口甚至已经影响了地下室的正常使用功能,因此需加强联通口防渗水工艺的研究与解决应对措施,进而满足地下空间的正常使用功能。

通过对试验数据的分析,联通口临时封堵采用加强拼缝构造措施封堵后,较前者试验渗水概率明显降低,说明在预制墙拼缝中部设置柔性的固化防水材料措施对防渗水具有一定效果。结合实际情况对数据中发生渗水部位进行情况分析,大部分的渗水部位,预制墙拼缝两侧边缝隙水泥基材料存在开裂情况,部分封堵材料已经脱落,并露出中部沥青基固化防水材料,经过对渗水部位采取止水措施后,未发现有新形成或二次渗水情况发生。得出试验结论即产生渗水点的原因主要是由于预制墙安装完成后产生变形致使局部预制墙拼缝发生较大位移而产生渗水现象发生。

三、联通口预止水构造

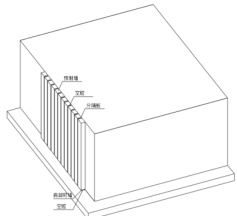

对项目 1 和项目 2 的四个联通口试验数据进行分析,结合两个试验结论,形成联通口预止水构造体系,体系基本原理是采用基础的柔性防水与补强防水相结合的方式对联通口进行封堵施工,构造如图2 所示:

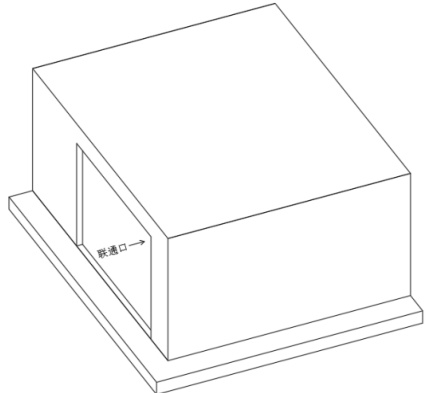

图1 联通口构造示意

一、联通口基本概况

地下室临时封堵形式联通口在建筑行业中比较常见,其主要施工方式为先施工整体地下室结构,再采用多块预制墙板将联通口进行临时封堵,并在联通口外侧设置卷材防水等方式对联通口进行防水处理,在上述施工方法中,施工结束后发生联通口底部及拼缝渗水现象比较普遍,出现上述问题,往往又无法准确卷材防水渗水点进行修补。而采取的止水措施,封堵底部渗水点①后,由于水的流动性,渗水点随即上移,直至处理至连通口顶部位置。而联通口渗水将会导致整个地下室内部产生大量积水,尤其在项目地下室主体结构施工后或进入装饰装修阶段时,对渗水点处理难度非常大,处理成本也非常大。

二、联通口渗水分析研究

针对地下室联通口临时封堵后,易出现底部及拼缝渗水现象,经过 18 个月对临时封堵联通口出现渗水的具体情况进行分析研究。并选取项目 1 和项目 2 作为研究对象进行数据分析,研究所选两个项目均距离河道附近,侧向补给水和地下水丰富,增加渗水风险,进一步提高联通口临时封堵预止水构造试验数据可靠度。

1、研究项目情况

项目 1,地下一层钢筋混凝土结构,采取分区开发模式,各分区之间采用 3m*5m (h)联通口连接成整体地下室,项目地勘报告勘探结果显示联通口处标高所对应地质结构主要为中砂层,渗透系数为 17m/d 。项目南侧毗邻河道,直线距离约 60m ,河道内水面标高,高于项目基础底标高 3.3m⨀ 。项目1 基础施工阶段,采取轻型井点降水方式控制横向地下补给水及地下水。项目 1 共设有 6 个联通口方便与后开分区②进行贯通连接。随机采取其中 5 个联通口作为联通口临时封堵的渗水情况研究对象,每个联通口采用12 块预制墙进行封堵施工。

项目 2,地下一层钢筋混凝土结构,采取分区开发模式,各分区之间采用 3m*5m (h)联通口连接成整体地下室,项目地勘报告勘探结果显示联通口处标高所对应地质结构主要为粉质黏土,渗透系数为 0.052m/d 。项目北侧毗邻河道,直线距离约 43m ,河道水面标高与项目基础底标高相同,汛期河道内河面标高,高于项目2 基础底标高 3.6m 。项目基础开挖阶段,处于枯水期,未采取降水措施。项目 2 共设有 7 个联通口方便与后开分区进行贯通连接。随机采取其中 6 个联通口作为联通口临时封堵渗水情况研究对象,每个联通口采用 12 块预制墙进行封堵施工。

2、研究分析

所选研究对象项目 1 和项目 2 联通口的临时封堵全部采用预制墙形式封堵,研究分析各种封堵模式,在封堵后 6 个月内联通口渗水情况,数据统计按照每块预制墙(底部和中部)或相邻两块预制墙之间拼缝所发生渗水点数量,作为研究分析基本数据。

(1)传统封堵模式施工渗水研究

在传统封堵模式下联通口临时封堵的施工步骤主要为地下室结构施工→联通口封堵→联通口底部空隙和预制墙拼缝水泥基材料封堵→外侧沥青基卷材防水施工→回填土施工。按照上述施工步骤对项目 1 的部分联通口,项目 2 的部分联通口进行封堵施工。经过长达 6 个月施工及止水后的情况数据收集,均有渗漏点,底部为数量为11~12 处,拼缝为1 处。

通过对试验数据的分析,联通口临时封堵采用传统模式封堵后,底部渗水情况非常严重,而根据水流特点,水向压力小一侧或标高较低处流动,故而渗水点均出现在底部区域。

而对联通口底部渗水点采取止水处理施工后,由于水压力作用变大。渗水点标高逐步上移,随即联通口出现沿预制墙拼缝渗水现象。

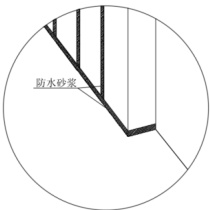

图2 联通口预止水构造 图3 底部封堵示意

根据上述数据可知,联通口出现渗水后,首先由底部开始渗水,随着底部采取止水措施后,渗水点逐步向上延伸,采取的止水措施也逐步向上。得出试验结论即运用传统封堵模式进行联通口临时封堵,出现渗水概率较高,而渗水后的止水封堵往往也只能是“哪块渗水堵哪块”,并不能有效的控制渗水情况发生。

(2)加强拼缝构造措施施工渗水研究

加强拼缝构造措施仍以传统模式下联通口临时封堵为基础进行研究,对渗水概率较大的底部和拼缝部位防渗水构造进行加强优化,优化措施施工步骤主要为地下室结构施工→联通口封堵→联通口底部空隙和预制墙拼缝中间部位沥青基固化防水材料封堵→联通口底部空隙和预制墙拼缝两侧边水泥基材料封堵→外侧沥青基卷材防水施工→回填土施工。按照上述施工步骤对项目 1 的部分联通口和项目 2 的部分联通口进行封堵施工。经过长达 6 个月施工及止水后的情况数据收集,整理数据分析:

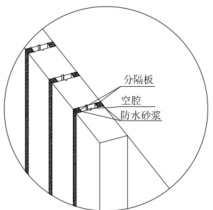

图4 细部构造

采取联通口预止水构造方式在项目 1 和项目 2 部分联通口进行封堵施工,施工步骤主要为:(1)地下室结构施工;(2)进行联通口封堵,所使用的预制墙按照图 2 中设置内侧及外侧分隔板;(3)需预留施工间歇确保预制墙需充分沉降;(4)如图 3 所示,采用具有防水砂浆封闭预制墙底部空隙两侧,预制墙底中部形成空腔结构;(5)在预制墙两分隔板外侧使用同底部防水材料进行封堵,在底部与基础底板交界处预留约 20mm 高注浆孔;(6)如图4 所示,将沥青基固化防水材料注满预制墙底部空腔及拼缝空腔;(7)联通口外侧沥青基卷材防水施工;(8)回填土施工时应减小对联通口的扰动。

采取联通口预止水构造施工完成6 个月内,经过对联通口预止水构造试验数据收集整理,采用联通口预止水构造方式处理后的联通口均未发现渗水点。得出试验结论即证实了采用联通口预止水构造方式能有效避免联通口出现渗水现象。

总结:

随着人们对生活品质的不断提高,建筑工程行业也在不断升级创新,对于施工质量标准也在不断的提高。满足建筑物最基本使用功能的第一要素就是具备良好防水功能,而如何采用更加高效合理的抗渗水措施显得尤为重要,在不断研发防水新材料的同时,施工工艺同样需要革新和创新,结合防水新材料的应用,发挥出更加卓越的防水性能。

①底部渗水点是指预制墙与结构基础形成的水平缝以及距离底部水平缝 0.5m 以内的相邻预制墙拼缝。

②后开分区是指建设单位分区建设的项目,例如先进行第一分区(期)施工,在进行第二分区(期)施工时,第二分区(期)即为后开分区。

参考文献:

[1] 新型建筑防水材料手册[M]. 中国建筑工业出版社,沈春林,2015

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)