征地红线内扣除地块对柔性支架光伏装机容量影响分析

郑雅敏 沈岚 郭陈裕 缪金强 张李心 张浩瀚 黄洲林

浙江博华电力设计院有限公司

光伏柔性支架作为新一代支撑技术,凭借大跨度、高地形适应性、土地复用性等优势,在复杂地形电站中快速普及。柔性支架系统以高强度预应力索网结构替代传统刚性支架。通过张拉形成大跨度空间曲面(典型跨距 ⩾80 米),光伏组件直接固定于索网上。该技术具有大跨度、适应复杂地形、节约土地、提升容配比潜力等显著优势。其核心性能高度依赖场地的空间连续性与地块完整性。预应力索网需通过连续、完整的边界锚固点形成稳定的结构受力体系,对局部地块缺失极为敏感。

1.工程概况

以国内某农光互补光伏发电项目为例。该项目总用地面积 2573 亩,规划直流侧容量 96.41355MWp,交流侧装机容量 80MW。采用固定支架与柔性支架组合方案,共 37 个子阵。其中,柔性支架部分规划容量为 58.743MWp,固定支架部分容量为 37.271MWp。

2.问题描述:红线内扣除地块

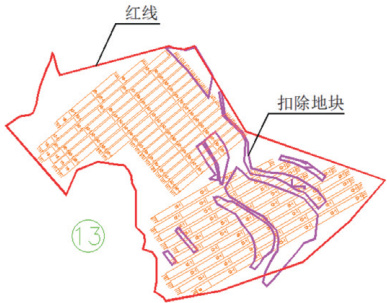

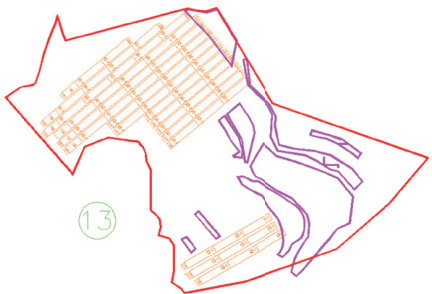

在项目征地过程中,因部分村民拒征,导致规划红线范围内出现不可使用的扣除地块。以具有代表性的13 号地块的部分区域为例进行详细分析:

原红线内总面积:40.6 亩

扣除地块后实际可用面积:33.4 亩面积损失率: -17.7%

3.扣除地块对柔性支架排布容量的影响分析

柔性支架的索网结构特性决定了其对地块完整性的要求远高于传统固定支架方案。扣除地块导致以下连锁性不利影响:

1)破坏结构连续性:扣除地块直接破坏了预应力索网必需的连续锚固边界,导致原设计的单一稳定索网系统无法实现。

2)被迫系统分割:为适应扣除地块后的破碎地形,必须将原设计系统分割为多个独立的较小子系统。

3)增设冗余边锚系统:每个独立子系统都需要单独设置完整的边界锚固体系,导致边桩和锚桩数量显著增加,基础工程成本大幅上升。

4)丧失经济跨度优势,柔性支架的核心经济性在于其大跨度(通常 ⩾80 米)带来的桩基数量减少和土地利用率提升。

5)过密的桩基础对场地原状土扰动较大,不利于项目区域的水土保持。

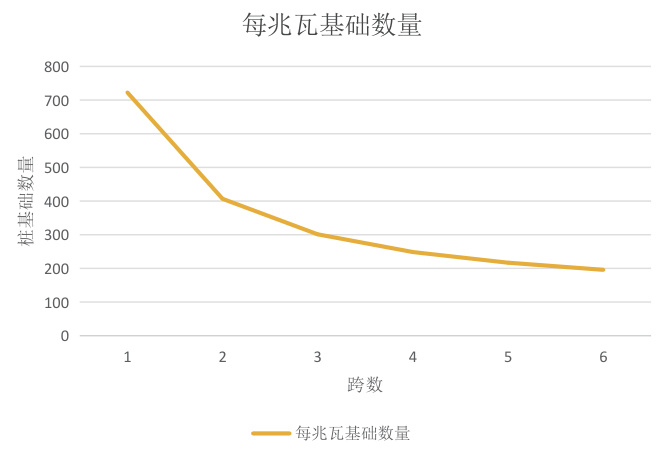

图1 :桩基础数量与跨数走势图

通常认为,连续长度能布置 3 跨以上的柔性支架才具有实施的必要性和经济性。扣除地块导致部分区域无法满足此最低要求。

影响对比汇总表:

以 13 号地块为例,原设计方案容量(无扣除地块): 2.808MWp ( 采 用2x18,跨距 22m 柔性支架为主,边缘辅以 2x9 阵列 ) ;扣除地块后实际可排布容量:1.472 MWp ;容量损失率: -49.2% ( 远超面积损失率 -17.7% ,充分体现非线性损失特征)。

图2 :原有排布方案示意图

图3 :扣除地块后实际排布方案示意图

4.结论

基于上述对13 号地块的分析,得出以下结论:

严重影响确认:红线内存在的扣除地块,对采用柔性支架方案的光伏子阵装机容量造成了极其严重的、非线性的负面影响。在 13 号地块案例中,仅17.7% 的面积损失,直接导致柔性支架装机容量锐减 49.2% ,损失程度远高于

面积损失比例。

核心原因锁定:造成该重大容量损失的核心原因在于柔性支架特有的技术属性—其稳定高效的预应力索网结构高度依赖场地的完整性和连续性。扣除地块直接破坏了这一基础条件。

导致原有经济大跨度设计无法实施。柔性支架被迫进行系统分割,形成多个小规模、低效率的独立子系统。为满足分割后子系统的边界锚固需求,必须增设大量冗余边锚系统,显著推高基础成本。部分区域因连续长度不足(<3 跨,<66 米),完全丧失柔性支架布置的经济性与技术合理性。

扣除地块对柔性支架部分装机容量造成的重大损失。该损失不仅包括直接减少的组件及其安装费用,还应包括因系统分割、冗余锚墩增加、施工复杂性提高等带来的额外成本增加。

建议:为规避未来类似项目风险,建议业主方在项目前期确保征地工作的彻底完成,获得完整、连续的建设用地,特别是对于计划采用柔性支架的区域。在存在征地不确定性的地块,应谨慎评估选用柔性支架方案的风险,或提前规划应对零星扣除地块的备用技术方案(如局部改用固定支架,但需评估整体协调性和成本)。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)