《新音乐月刊》对重庆抗战歌咏运动的作用

杨晓东

重庆师范大学音乐学院

引 言

全面抗战爆发后,中国艺术界也迅速积极响 场反映时代精神、动员全民抗战的" 新音乐运动"。在这一背景下,音乐成为了政治表达和 》的创刊,是中国音乐界主动投身于国家建设、参与民族命运的文化行为 音乐出版的抗战价值和文化功能。《新音乐月刊》作为战时中国具有代表性的专业 的是联系全国音乐工作者、组织群众歌曲、促进抗战歌曲创作和理论研究。期刊不仅汇集了众多 乐 艺 理论家的智慧,也为抗战文艺运动的制度化、理论化提供了学术支撑。

《新音乐月刊》创刊于 1940 年 1939 年 9 月 凌经 级批准, 从延安前往重庆,与赵沨、林路等人共同策发起 经常发生变化。创刊至1943年 5 月 , 在重庆和桂 8 年以丛刊形式出版,1949年 6 月在北京复刊, 区战役十年的音乐刊物,它对民族解放和 乐月刊》在战时中国音乐生态中脱颖 要的音乐宣传机构,是其理论阵地与传播 服务大众”的思想方针。这标志着刊物立场高度政治化,并与 “民族 的左翼文艺理念交

期刊征稿范围主要是以外五个方面:

1. 理论:音乐运动与音乐艺术理论及批评

2. 旧形式:旧形式的理论研究,利用及创

3. 创作:齐唱、合唱、器乐曲。

4. 翻译:歌曲集理论和音乐介绍;

5. 工作导报:工作经验、短讯、音乐小常识及与音乐有关的生活图片。

抗战全面爆发后, 庆形成 这个时期的文化机构、高等院校、新闻出版机构都逐渐迁往 具官方性和民间性、体制性和自由性。此时《 组织、 青年社团、音乐教育机构形成密切互动。 进了重庆抗战音乐事业的兴起。重庆抗战歌 理论指导和具体实践方法,还建立 三期《战场歌咏工作》、第卷第五期 第二卷第三期《指挥法》、第二卷第四期《歌咏指挥讲话》 组织提供可行的指导

一、推动重庆抗战歌咏运动发展

自 1937 年全面抗战爆发后, 有计 成为文化、 教育和政治 抗战音乐活动也一度蓬勃发展。大批音乐人才 歌声凝聚民众、宣传抗战的 在中共南方局的领导下,人共同谋划在重庆推进音 有通过建立系统性在中共中央南方局着战时音乐统一战线建 州、长沙、上海等,并成为重庆抗正式创刊。该刊不仅能,成为抗战时期最具代表性的 音乐期

二、提升重庆抗战歌曲创作与普及

《新音乐月刊》作为专业音乐刊物,在重庆期间广泛吸纳了包括国立音乐院教师、文工团音乐骨干、地方学校音乐教师和文艺界进步人士在内的众多本土音乐人才参与编辑、写作和创作。强调参与创作与抗战服务的结合。为扩大刊物的影响力并建立广泛的音乐家支持基础,李凌等人在刊物创刊之初,巧妙地结合统战策略与艺术组织工作,邀请在重庆的音乐家们聚会,这次聚会由李凌组织、田汉主持,邀请了缪天瑞、张洪岛、江定仙、黎国荃、陈田鹤、胡然、李抱忱、刘雪庵、沙梅、盛家伦、赵启海、明敏等重庆音乐界的知名人士,但此次聚会为《新音乐月刊》建立了稳固的人才支持。2 随后,缪天瑞、李抱忱、张洪岛等人陆续为《新音乐月刊》撰稿,成为其稳定的作者群体,成为地方音乐创作的展示平台,为重庆音乐人提供了前所未有的专业发表通道。通过这类交流活动,逐步建立起与重庆音乐家群体的联系,既有利于抗战文艺宣传的深入,也有助于构建左翼文艺阵营的地方基础。定期发布新唱抗战歌曲,如:陈田鹤《军民聊欢歌》、吕翼《五四纪念歌》、冼星海《保卫黄河》《黄水谣》《生产大合唱》《打到鸭绿江大合唱》、马克《老百姓战歌》等都在刊物上刊登了原谱,促进了其在重庆及后方地区的广泛传播。部分歌曲在报刊征集活动中征集,提高了大众参与创作的意识。并主张音乐的政治功能、提倡抗战歌曲的民族化与大众化,创作的作品要有时代性,这些理论不仅指导了当时重庆及其他大后方地区的音乐创作,也对后来的中国革命音乐体系建设产生了深远影响。

音乐创作在此期间以其特的的方式参与了抗战文化的发展,内容上突出反映抗战精神、爱国情怀以及民族团结,艺术上则呈现出融合民歌传统与西方音乐技巧的特点。以新音乐思想引领了当时的歌曲创作方向。《新音乐月刊》一方面系统刊登冼星海、张曙、吕骥、任光等作曲家的抗战歌曲,另一方面传播抗战音乐的创作理念。特别是围绕“民族形式”《月刊》不仅集中刊登理论文章,更通过评论、作曲示例等方式,引导音乐家探索以民族民间音乐为基础,融合西方技法的创作路径,为中国现代音乐创作奠定了基础。

如:在《新音乐月刊》中,李凌撰写了多篇纲领性理论文章。比如创刊号(1940 年 1 月 1 日)《新音乐运动到低潮了吗?》、第一卷第三期(1940 年 3 月 1 日)《略论新音乐》、第一卷第六期(1940 年 6 月 1 日)《论歌咏运动》、第二卷第一二合刊(1940 年8 月1 日)论新音乐的民族形式》、第二卷第四期(1941 年1 月15 日)《我们应该怎样来理解新音乐与新音乐运动》等。这些文章不仅为当时重庆歌咏活动提供了思想指引,也为战时音乐传播奠定了理念基础。所以他主张:“新音乐就是反映现实,推动现实,领导现实向前进步,那么他必需要时刻的站在时代的前面,常常首选反映出理想的愿景与时代的要求。”3 在重庆的音乐家作为知识分子的一部分,将“抗战救国”的民族使命融入音乐创作之中,借助歌曲广泛传播启蒙思想与救亡意识,掀起了中国近代史上第一次大规模的群众性音乐创作高潮。在此过程中,《新音乐月刊》的出现起到了关键性的理论引导与实践推动作用。该刊不仅是抗战时期音乐创作的重要舆论阵地,更是“新音乐运动”的理论发源地和交流平台。

三、大众传播与社会动员的影响

重庆群众歌咏活动在抗战宣传方面发挥了重要作用,使抗战歌曲成为战时最有影响力的文化形式之一。《新音乐月刊》在重庆时期形成了多层次的传播体系,通过以下途径推动抗战歌咏活动:报刊传播:依托重庆的出版资源,使抗战歌曲在全国范围内获得推广;音乐教学:刊载音乐累的知识文章,帮助各地文艺工作者开展群众音乐培训;这些传播方式使《新音乐月刊》的影响力超越了单纯的期刊出版,成为整个抗战时期音乐传播体系的重要组成部分。

重庆歌咏活动的普及并非限 泛渗透至社会各阶层。在抗战的特殊时期,重庆民众对 分子、文艺团体,都积极投入到歌 在困苦战时环境中,音乐作为一 的信心和决心,这一过程也成为了 工厂、军营,都成了抗战歌曲的 队、民众歌咏会、四川水抗敌剧宣队、前锋歌咏团、山城合 了重庆群众性歌咏组织的广泛性和协调力,也体现 成为左翼文艺思想在地方具体实践中的典型表现。

四、促进重庆歌咏团体的兴起与发展

1 抗战大后方音乐研究——以战时首都重庆为中心 张礼慧著,重庆出版集团,p207

2 国统区影响最大的音乐刊物《新音乐》月刊述略,万华英,兰台世界,2011.12.01.

3 略论新音乐,李绿永,《新音乐月刊》第一卷第三期, 1940.03.01.

4 抗战时期重庆音乐活动述论,吴伟,重庆师范大学学报社会科学版,2018年

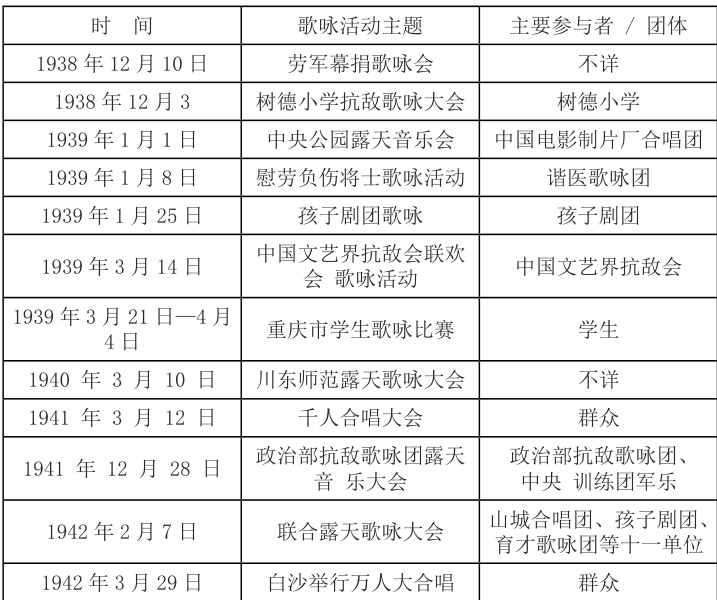

1938 年至 1942 年间,歌咏运 成为本地音乐生活的主要内容。从时间 的趋势。尤其到1945 年抗战胜 公众生活,渐渐退出历史舞台;其在 实基础。从 1938 年到 1942 年, 考 加了在七七剧院举办的首届重庆戏 推动学校之间的艺术交流;194 5 月,华夏歌咏团在电台演出,广播传唱抗 联合举行露天歌咏大会等。5

在这一时期,刊物特别关注以下几个方面的内容引导:第一,主题导向的明确化:如创刊号《给各地音乐工作者》、第一卷第二期《关于民众工作》、第一卷第三期《战场歌咏工作》、第一卷第六期《论歌咏运动》、第二卷第一、二期合刊《歌咏团演唱技术浅释》、第二卷第四期《歌咏指挥讲话》《向着民族新音乐的道路前进》等文章,强调音乐要紧贴时局,反映大众情感;第二,审美标准的界定:提倡旋律简明、节奏鲜明、结构清晰,反对“抒情化的空洞”与“空泛的形式主义”,指导创作者在保持音乐性基础上强化功能性;第三,文本语言的民间化与时代化:推动歌词语言贴近民众生活;第四,形式类型的融合发展:鼓励在合唱、独唱基础上发展情景剧式演唱、歌咏与舞蹈结合的“歌舞团式”表达,拓宽音乐实践路径。在此背景下,李凌等文艺工作者充分调动社会资源,积极配合青年运动组织者,推动成立重庆川盐银行与聚兴诚银行联合构建的合唱团,吸纳新音乐社骨干成员,不断壮大队伍。6 他们进一步组建了覆盖全市的" 重庆合唱团",以文艺形式参与抗战宣传和群众动员。在重庆合唱团成立之际,为表达对反动势力的抗议,坚持抗战立场,反对妥协投降,李凌和其他同志决定在首场演出中选定冼星海的《黄河大合唱》。该作品蕴含着强烈的民族情感和战斗精神,具有很高的象征意义。公演地点为都邮街江苏同乡会礼堂,但演出前排练阶段,为躲避国民党特务的监视和干扰,合唱团将排练地点定在郭沫若主持的文工会空房内,秘密进行。排练过程中,明敏担任指挥,贺绿汀亲自参与指导。演出当天,词曲作者光未然亲自上台朗诵,赵风演唱了《黄河颂》,赵启海与赵定保共同演绎《黄河对口曲》。瞿希贤担任风琴伴奏,阵容强大,气势磅礴。 这场演出不仅在艺术上取得成功,在政治和社会方面也起到了鼓舞民心、激发抗战热情的重要作用。7

(数据来自,抗战时期重庆音乐活动述论 吴伟)

“重庆抗战音乐” 不仅是地域 标志。《新音乐月刊》作为重庆抗战音乐的核 重庆作为抗战的后方,复杂的社 气警报声、轰炸声、宣传音箱 夜歌等,正是这一声景 " 的重 会随着时间的推移积累成 " 记忆 学研究以及民众叙述中形成 作用,不仅为当时的民族抗战 社会 - 政治 " 互动模式。 今天,革命正在坚决苦难地进 行, 明了创作的主要方向。

参考文献

[1] 张礼慧 . 抗战大后方音乐研究——以战时首都重庆为中心 [M]. 重庆:重庆出版集团,2024 :207.

[2] 吴伟. 抗战时期重庆音乐活动述论 [J]. 重庆: 重庆师范大学学报(社会科学版),2018 年第四期.

[3] 刘新芝 . 李凌在重庆的音乐活动 [J]. 新文化史料 ,19940415.

[4] 贺方聪 . 抗战时期《新音乐月刊》研究 [D/OL] 湖北 : 湖北师范大学,2024.05.19.

[7] 罗玉芳. 抗战时期大后方救亡歌咏运动研究 [D/OL] 重庆: 西南大学硕士,2024.0605.

[5] 李方元 . 抗战时期重庆抗战歌咏活动初论——兼及抗战歌咏的几个文化特征 [J]. 北京 : 音乐1992.06.29.

[6] 愈玉滋. 从《新音乐》月刊看李凌同志的编辑思想 [J]. 北京:音乐研究,1994.06.20.

[8] 宋洋国. 统区抗战音乐的社会影响力分析[J]. 沈阳: 乐府新声(沈阳音乐学院学报),2007 第4 期.

[9] 张瑞娟.《新音乐月刊》音乐思想研究述评[J]. 哈尔滨: 黄河之声,2024.07.30.

[10] 白夜、周珏. 全面抗战期间重庆音乐艺术发展概观 [J]. 音乐传播史话,2019.08.30.

基金项目:本文系重庆市教育委员会人文社会科学研究项目《抗战时期重庆抗日救亡歌咏活动研究(1938—1942)》( 24SKJD057 ) 的研究成果。

5 全面抗战期间重庆音乐艺术发展概观,白夜、周珏;音乐传播史话;6 李凌在重庆的音乐活动,刘新芝 新文化史料 19940415 ;同上8 《新音乐月刊》音乐思想研究述评,张瑞娟,黄河之声,2024.07.30

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)