巧借“造桥模型”求解二次函数动点最值问题

程吉露

贵州师范大学数学科学学院 贵州贵安 550025

二次函数为中考数学考查必考内容,也是学生学习过程中的难点内容,目前,中考数学对于二次函数的考查逐渐凸显出与几何模型结合考查的趋势,几何模型的运用一方面是函数类题目解题辅助线作法的关键所在,另一方面也是学生综合能力的考查载体之一,是中考数学选拔性之所在。下面,我们一起来看“造桥模型”在中考数学中的具体考查和运用。

1 模型回顾

“造桥模型”是“将军饮马”模型的变型之一,时常结合二次函数动点最值问题中的线段和差最值问题以压轴题形式进行考查,模型回顾如下:

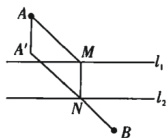

如图 1,A、B 是两个定点,分别在两条平行直线 l1 上找点 M、N,使的值最小 +MN+NB .

图 1

解析:由于点M、N 都是动点,且 l1//l2 ,即M、N 两点相对位置不变(MN 最小值为定长 --MN 与 l1 l2 垂直时),所以当 AM+NB 取最小值时 AM+MN+NB 的值最小。将 AM 或者 BN 中的任意一条线段平移,此处选择平移 AM,由于AM=A'N,可将这个问题转化为在 l2 上找一个点 N,使得 的和最小;此时直接连接 ,与 l2 的交点就是点的位置;确定了点N 的位置,由MN 是始终与直线l l2 垂直可确定此时点 M 的位置。即 B 三点共线时,  取得最小值,最小值为 的长,此时 AM+MN+NB 也取得最小值,最小值为 B+MN 的长。

取得最小值,最小值为 的长,此时 AM+MN+NB 也取得最小值,最小值为 B+MN 的长。

2 试题呈现

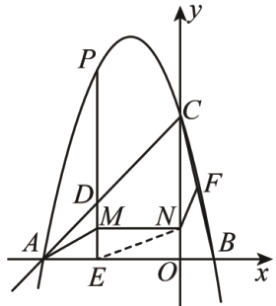

( g024∙ 重 庆 卷 ·25) 如 图 2, 在 平 面 直 角 坐 标 系 中, 抛 物 线y=ax2+bx+4(a≠0) 经过 (-1,6) ,与 Δy 轴交于点 C,与轴交于 A、B 两点(A在B 的左侧),连接 ∠CBA=4 (此处只呈现前两问)

图 2

(1) 求抛物线的表达式;

(2)点P是射线CA上方抛物线上的一动点,过点P作PE⊥x轴,垂足为E,交AC于点D点M是线段DE上一动点, MN⊥ y轴,垂足为N,点F为线段BC的中点,连接AM、NF.当线段PD长度取得最大值时,寸  的最小值:

的最小值:

分析:此处着重分析第(2)小问。第(1)小问求得抛物线解析式为: y=-x2-3x+4 第(2)小问中出现了三个动点P、M、N,但当线段PD长度最大时,P点的位置确定;由此问题转化为:A、F为直线PE、CO外两定点,M为线段DE上一动点,且MN垂直CO交CO于点N求当M在何处时, AM+MN+NF 最小。指向“造桥模型”,由此,辅助线的思路即为平移线段(构造平行四边形),形成顺次连接,由线段公理化折为直,此时即为所求线段和的最小值。

解析:令y =0 ,则 0=-x2-3x+4 ,解得A (-4,0) ;待定系数法解得直线AC的解析式

(p+4)=-(p+2)2+4 ,由二次函数性质可知,当 1=-2 时, PD 最大,此时 IP(-2,6),AE=

2,  E(-2,0) ;连接EN后得四边形AMNE是平行四边形,由“造桥模型”可

E(-2,0) ;连接EN后得四边形AMNE是平行四边形,由“造桥模型”可

知,当、 N 、F三点共线时,EF取最小值,此时 AM+MN+NF 取最小值为 EF+MN ,依题

,由此AM +MN+N IF的最小值为

,由此AM +MN+N IF的最小值为

3 小结

对于线段和差最值问题,学生在解题时易采取设点后直接利用两点间距离公式表示线段长及其和差的方式求最值,这样的表示方式会出现根号,无法用初中阶段所学知识求得代数式最值。几何模型的运用突破了两点间距离公式无法解决的线段和差最值问题的局限性,而几何模型的正确运用在于关键点的识别,利用“造桥模型”解决二次函数线段和差最值问题的关键在于:动、定点识别;固定长度、非固定长度线段识别;线段平移(特殊图形构造,如平行四边形等);由此将双动点问题转化为单动点问题,形成顺次连接,利用线段公理化折为直。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)