语言生态视域下泰国云南裔华人祖语传承研究

饶倩楠

云南经济管理学院

在全球化的多元语境下,少数族群语言的传承面临严峻挑战。本研究以泰国云南裔社区为例,以国际祖语期刊(Heritage Language Journal) 所发表的祖语使用调查问卷为参考,结合安康村的基本情况设计调查问卷,调查 83名祖语生在家庭、社区和学校场域中语言和文字的使用情况,探讨祖语传承机制,为全球化背景下的语言生态研究提供典型案例。

一、家庭语言文字使用现状

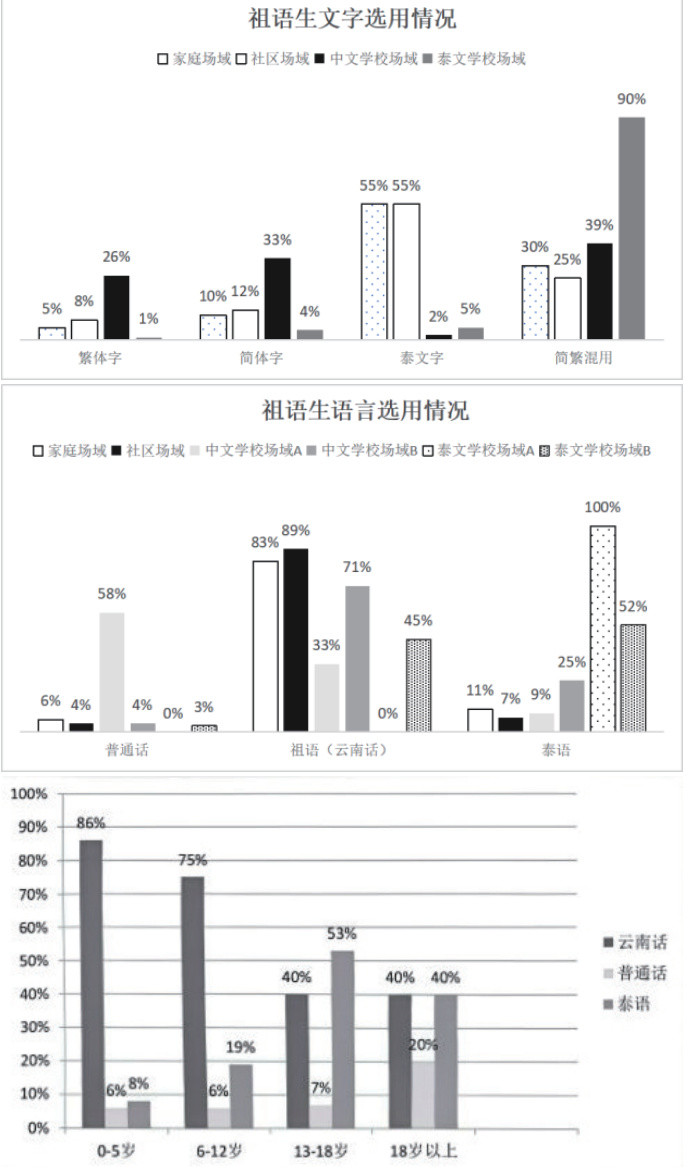

调查显示,83% 的家庭使用云南话交流, 11% 用泰语,6% 用普通话,表明云南话在家庭中占主导地位。文字使用方面, 55% 用泰文, 30% 简繁混用, 10% 用简体字,仅 5% 用繁体字。祖语习得始于家庭语言环境的熏陶。家庭语言环境中云南话作为祖语保持强势主导地位,显著高于泰语和普通话,表明家庭场域仍是祖语传承的核心阵地。值得注意的是,普通话使用虽占比较小但超出预期,深入访谈显示这与部分家长有意识营造普通话学习环境有关。文字使用则呈现差异化特征,泰文作为表音文字因书写简儿占据优势,同时存在显著的简繁汉字混用现象,而繁体字使用率最低。语言与文字使用的非对称性格局,既反映了家庭场域营造的语言环境在祖语代际传递中的关键作用,也凸显了文字系统的实用性与复杂性对实际使用的重要影响。

二、社区语言文字使用现状

社区语言使用调查显示 89% 的居民使用云南话交流,泰语和普通话分别占7% 和4%。文字使用方面,泰文字占55%,简繁混用 25% ,简体字  ,繁体字仅 8% 。数据分析表明,云南话作为社区优势语言的地位与当地人口构成密切相关——华人占比高达 95% 的族群结构自然形成了以云南话为主导的语言生态。这种语言优势深刻影响着社区成员的语言选择倾向。口语交际层面,近九成居民自然地选择云南话作为主要交流工具。文字使用方面超过半数的受访者倾向于使用泰文字。这一发现与长期的教学观察相吻合。深入调查显示,该选择主要基于以下两个因素。首先,泰文字的表音特性使其在书写难度上显著低于表意的汉字系统;其次,汉字本身的简繁之分进一步增加了学习负担,导致学习者普遍产生畏难心理。值得注意的是,在必须使用汉字的场合,简体字的选择率明显高于繁体字,这一差异同样印证了文字系统的简易程度对使用偏好的影响。

,繁体字仅 8% 。数据分析表明,云南话作为社区优势语言的地位与当地人口构成密切相关——华人占比高达 95% 的族群结构自然形成了以云南话为主导的语言生态。这种语言优势深刻影响着社区成员的语言选择倾向。口语交际层面,近九成居民自然地选择云南话作为主要交流工具。文字使用方面超过半数的受访者倾向于使用泰文字。这一发现与长期的教学观察相吻合。深入调查显示,该选择主要基于以下两个因素。首先,泰文字的表音特性使其在书写难度上显著低于表意的汉字系统;其次,汉字本身的简繁之分进一步增加了学习负担,导致学习者普遍产生畏难心理。值得注意的是,在必须使用汉字的场合,简体字的选择率明显高于繁体字,这一差异同样印证了文字系统的简易程度对使用偏好的影响。

三、学校语言文字使用现状

学校作为重要的语言社会化场域,其语言使用特征能够有效反映学生的语言态度和祖语保持状况。研究选取泰北云南华人村典型的教育体系为观察对象,该体系主要由正规的泰文学校和非正式的村办中文学校构成二元结构。其中,中文学校作为社区自发的文化教育机构,虽未被纳入国家主流教育体系,但在中华文化传承方面发挥着关键作用。中文学校语言使用调查显示学生之间交流71% 使用云南话,25% 使用泰语,4% 使用普通话;而与教师交流 58% 使用普通话,33% 使用云南话,9% 使用泰语。文字使用则呈现多元化特征, 39% 简繁混用,33% 使用简体字, 26% 使用繁体字,仅2% 使用泰文字。这一现象表明,学生在非正式场合倾向于使用母语云南话,而在正式教学场景则遵循学校规定使用普通话。文字使用中的简繁混用现象,主要源于学校同时采用大陆简体字和台湾繁体字两种教学体系。泰文学校的调查数据呈现不同特征。学生间交流时,52% 使用泰语,45% 使用云南话, 3% 使用普通话;师生交流则完全使用泰语。文字使用方面,90% 使用泰文字,9% 简繁混用,仅 1% 使用繁体字。该结果清晰展现了语言环境对语言选择的显著影响,在泰文主导的教学环境中,学生自然倾向于使用泰语进行交流,但仍保留相当比例的母语使用。文字选择则明显倾向于更为简便的泰文字书写系统。

四、祖语生语言选用现状及年龄分布特点

研究揭示了祖语使用随年龄变化的动态特征。12 岁前以云南话为主,大于 70% ,体现家庭语言环境的深刻影响;13-18 岁泰语使用率快速攀升至峰值,约 60% ,反映学校教育的主导作用;18 岁后形成双语平衡格局,各占 40% ,普通话稳步提升至 20% ,显示文化认同与实用价值的重新调适。这一演变过程展现了多语个体从家庭语言社会化到社会语言适应的完整轨迹,其中教育体系、数字媒体和文化认同构成关键变量,最终形成兼顾文化传承与社会融入的功能性语言格局。研究发现,祖语使用呈现明显的阶段性发展特征:早期的高使用率主要源于家庭语言社会化的深刻影响;13 岁后使用率下降与学校教育深化及数字媒体普及密切相关;成年后的稳定态势则体现了文化认同的持久性。就泰语使用而言,初期低使用率反映其二语习得特性,青春期的显著提升得益于学校教育成效,而成年后的适度回落则展现了母语文化的回归趋势。普通话的发展呈现出持续但缓慢的增长态势,这一方面折射出汉语国际地位的提升,另一方面其始终较低的占比也凸显了其作为工具性语言的特征。整体而言,这一语言发展轨迹生动展现了多语环境下个体从家庭语言社会化到社会语言适应的完整过程,其中教育体系、媒体接触和文化认同构成了关键性的影响因素。最终形成的三语平衡格局既守住了祖语的文化根基,又掌握了主流语言的交际功能,同时吸纳了通用语的实用价值,呈现出多语能力发展的典型范式。

五、结语

本研究揭示了泰国云南裔社区语言使用的关键特征,即 95% 的云南裔人口形成文化孤岛效应,使云南话在家庭和社区保持 83-89% 的高使用率;多语环境催生差异化语言选择模式,中文学校内云南话与普通话并存,泰文学校则完全使用泰语;文字使用呈现泰文主导与汉字混用并存格局;年龄维度显示出三阶段特征,12 岁前云南话主导,13-18 岁泰语激增,成年后双语平衡。这些发现系统呈现了少数族群语言在全球化背景下的传承机制。本研究通过实证分析阐明家庭、社区和学校在语言传承中各具功能。家庭是祖语习得起点,社区强化文化认同,学校培养双语能力;创新提出“场域- 功能”理论框架,解析多语选择策略;为全球化下的语言保护提供政策依据。未来研究应聚焦数字媒体对语言传承的影响、代际语言态度变迁、语言政策实效评估,以完善全球化时代的语言生态保护体系。

作者简介:

饶倩楠(1994 年4 月-),女,汉族,籍贯:云南,学历:研究生,职称:助教,研究方向:华语祖语及海外传承研究。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)