基于学科融合的初中体育健康课开发路径研究

乔京帅

苏州高新区第五初级中学校 215000

1 前言

义务教育快速发展,人们的认知边界在不断的被更新,跨学科融合的教育已经成为当下各个国家教育新形式。单一学科的传统教育现状已经满足不了新时代教育的需求。多学科知识交叉融合教育能够对人们的认知方式产生不同的影响.跨学科教学是一种指向学生知识结构的建构,主要的目的是为了学生在面临问题时可以根据自己已有的知识体系来灵活运用并去解决问题。对于学生来说,跨学科融合的学习也是一种利用学科融合的知识解决真实问题为核心的深度学习方式。《义务教育课程方案(2022 年版)》在强化核心素养目标、提倡课程内容结构化的前提下,首次提出了跨学科主题学习,要求跨学科主题学习贯穿于整个义务教育阶段,课时量的设置不少于总课时的 10%。体育学科是一门综合性很强的学科,但是学科的融合不是随意的、不是浅显的、更不是简单的糅合。

2 体育跨学科教学要遵循原则

体育跨学科教学要遵循以下原则:立足体育学科立场,体现体育学科特征;强化体育学科育人导向,以体育核心素养发展为目标;突出体育“知行合一”的育人价值;注重学科融合的深度性;注重以生为本特征,确立学生本位的价值取向;注重体育情境的真实性;注重学科之间的相辅相成。

3 体育与生物跨学科实践案例

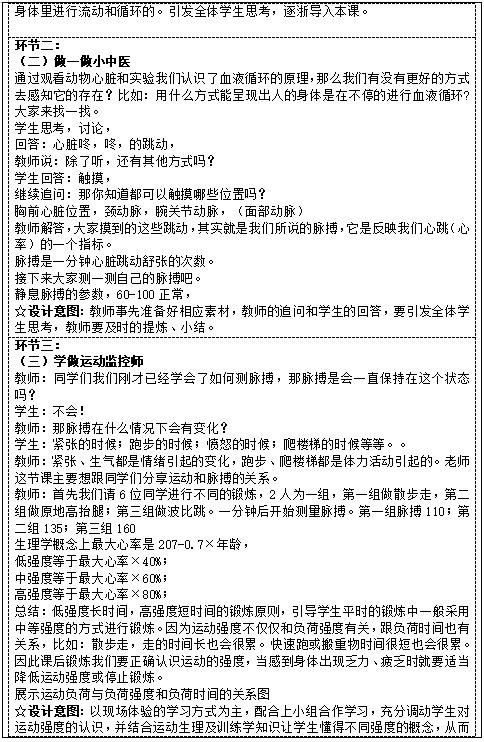

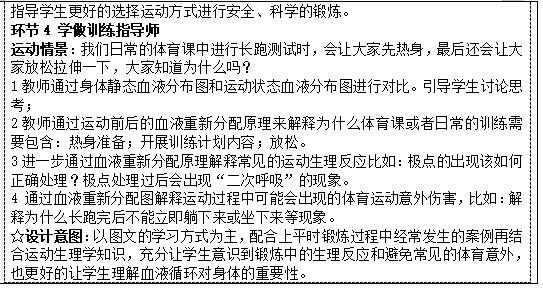

案例呈现:当下时代学生经常因为病毒、细菌而导致生病发烧、感冒会导致学生上呼吸道感染、肺炎、心肌炎等情况;然而学生在患病后需很长一段时间不能剧烈运动。但是作为初中学生对运动强度的认识还不够,因此可能会出现因大强度的运动导致出现运动伤害事故。为防止学生自主锻炼时发生运动伤害,体育教学中让学生认识、理解并运用运动强度来指导自主安全、科学锻炼是非常有必要的。那么在传统的教学中如果利用体育单一知识传授“运动强度”这个概念,大部分学生都只是听一听,并不会真正的运用到锻炼中去。因此如何创新课堂就成了体育教师的当务之急。体育跨学科教学带来了这节课的创新点,学生学习初中生物课中讲的血液循环后对加深理解脉搏概念、运动强度概念有重要的意义。那么利用测脉搏和最大心率的概念就可很科学的进行可控的运动强度。这样反映运动强度就显的更为直观,学生也更容易理解。学生借助这些概念就可以更好的指定课余的运动计划。基于此提出体育与生物跨学科教学下学习“认识运动强度”一课。

体育课是教会学生利用习得的体育技能、健康知识是学生实现自主锻炼,实现养成体育习惯,实现幸福体育人生的重要环节。本文以案例习得体育健康知识“运动强度”作为研究背景,以体育与生物跨学科教学主题为上课思路,使学生在“动中思”,“思中学”,“学后用”。

4 体育与生物跨学科教学课堂案例及设计思路:

思路 1 是跨学科教学不是单一知识的传授,是多学科,全面的提升。但是要立足体育学科为主体的,其他学科辅助的进行。本文结合生物知识《血液循环》在不同运动强度下,让学生体会血液循环的速度是不同的,即加深了血液循环的概念,又进一步学会了运动和血液循环的关系。

思路 2 是当下健康知识“运动强度”的教学现状,传统的教学方式和模式已经不能满足学生需要,教学的改革势在必行,那么要运用动静结合的方式来开展这节课,在动中收集数据,在静中思考,认知。

思路 3 是通过让学生进行不同方式(不同强度负荷和时间)来体会血液循环的快慢从而反映脉搏的快慢,以解决学会“运动强度”概念,再结合体育学和生理学知识指导学生课后进行科学安全的体育锻炼,培养体育锻炼习惯。

体育与健康“心率与运动强度”健康教育课教学设计

参考文献:

[1] 中华人民共和国教育部. 义务教育体育与健康课程标准:2022 年版[M].北京: 北京师范大学出版社,2022.

[2] 余瑶. 初中数学跨学科项目式教学案例的设计与实施 ——以“体育运动与心率”为例 [D]. 西南大学 .2022.05.

[3] 物理与体育学科融合育人的实践与反思——以“力与运动”主题教研为例 [J]. 中学物理 .2022.03.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)