中医药治疗高原地区颈椎病的临床效果

仇珺

青海红十字医院 810000

引言

颈椎病是一种以颈椎椎间盘退行性病理改变为基础,累及周围组织结构(如神经根、脊髓、椎动脉等),引发一系列临床症状和体征的疾病。在高原地区,由于低氧、寒冷、干燥等特殊环境因素,人体肌肉易因缺氧而痉挛,血管收缩导致颈部血液循环不畅,同时居民长期保持不良姿势(如低头劳作、取暖时姿势固定等),使得颈椎病的发病率显著升高。西医治疗颈椎病多采用牵引、止痛药物及物理治疗等方法,虽能在一定程度上缓解症状,但易复发且存在药物不良反应等问题。中医药理论认为,颈椎病属于“痹证”“项痹”范畴,其发病与风寒湿邪侵袭、气血运行不畅、肝肾亏虚等因素相关[1]。中医药凭借整体观念和辨证论治的优势,通过多种疗法协同作用,有望为高原地区颈椎病的治疗提供新途径。本研究旨在观察中医药治疗高原地区颈椎病的临床效果。

一、研究资料与方法

(一)一般资料

在 2024 年 1 月至 2025 年 1 月这段为期一年的时间里,于我院骨科通过严格的纳入与排除标准,精心选取了 120 例患者,作为本次深入研究的对象。纳入标准:符合《颈椎病诊断与疗效评定标准》;居住在海拔 2500米以上高原地区;年龄在 18-65 岁之间;患者或家属知情同意并签署知情同意书。排除标准:合并严重心、肝、肾等重要脏器功能障碍;患有颈椎骨折、脱位等严重器质性病变;存在中医药治疗禁忌症;近 1 个月内接受过其他颈椎病相关特殊治疗。为确保研究结果的科学性与可靠性,运用专业且随机的分组方式,将这 120 例患者均匀地分为对照组和实验组,每组各有 60 例患者。在对照组的 60 例患者中,男性患者数量为 32 例,占比 53.33% ,女性患者为 28 例,占比 46.67% 。从年龄分布来看,年龄跨度处于20-63 岁之间,经计算得出该组患者的平均年龄为( 45.5±7.2) )岁。反观实验组的 60 例患者,男性患者为 34 例,占比 56.67% ,女性患者是 26 例,占比 43.33% 。年龄范围在 19-65 岁之间,平均年龄为( 46.2±7.5) )岁。随后,对两组患者在性别构成、年龄均值以及颈椎病分型等一般资料方面,运用专业的统计学方法进行详细分析。结果显示,各项数据的 P 值均大于0.05,这充分表明两组患者在这些关键的一般资料维度上,差异并无统计学意义,具备高度的可比性,能够为后续研究不同治疗策略的效果奠定坚实基础。

(二)实验方法

对照组采用常规西医治疗:1.颈椎牵引:使用颈椎牵引器,根据患者体重及病情调整牵引重量,每次牵引20-30 分钟,每日1 次,每周治疗 6天。2.药物治疗:口服非甾体类抗炎药(如布洛芬缓释胶囊,每次0.3g,每日 2 次)止痛,肌肉松弛剂(如乙哌立松片,每次 50mg ,每日 3 次)缓解肌肉痉挛,治疗周期为 8 周。3.物理治疗:采用红外线照射、超短波治疗等物理手段,改善颈部血液循环,每次治疗 20-30 分钟,每日 1 次,每周治疗 6 天。

实验组采用中医药治疗:1.中药内服:由专业中医师对患者进行辨证分型,分为风寒湿阻型、气滞血瘀型、肝肾亏虚型。风寒湿阻型给予羌活胜湿汤加减(羌活、独活、藁本、防风、甘草等),以祛风散寒、除湿通络;气滞血瘀型采用身痛逐瘀汤加减(秦艽、川芎、桃仁、红花、没药等),行气活血、通络止痛;肝肾亏虚型予六味地黄丸合葛根汤加减(熟地、山茱萸、山药、葛根、麻黄等),滋补肝肾、通络舒筋。每日 1 剂,水煎取汁 400ml ,分早晚两次温服,疗程为 8 周。2.针灸治疗:选取颈部及上肢穴位,如颈夹脊穴、风池、天柱、肩井、曲池、外关等。根据患者体质和病情采用适当的针刺手法,得气后留针 30 分钟,期间行针 2-3 次,每周治疗 3 次,共治疗 8 周。3.推拿治疗:患者取坐位或俯卧位,先采用揉法、滚法放松颈部及肩背部肌肉,再运用点按法刺激穴位,最后进行颈椎斜扳法等整复手法调整颈椎关节位置,每次治疗30 分钟,每周治疗 3 次,疗程为 8 周。

(三)观察指标

1.疼痛程度:采用疼痛视觉模拟评分(VAS)评估患者疼痛程度。

2.颈椎功能:运用颈椎功能障碍指数(NDI)评估患者颈椎功能,包括疼痛强度、个人护理、提物、阅读等 10 个项目,总分 50 分[2]。

(四)研究计数统计

用 SPSS22.0 这个专门统计数据的软件来分析。数据是具体数值,就用平均数再加上或者减去标准差的方式,写成(x±s)形式。想要得知两组这种数据有没有差别,就用 t 检验和 X2 检验来分析。如果 P 这个数值小于 0.05,那就说明这两组数据的差别是有意义的。

二、结果

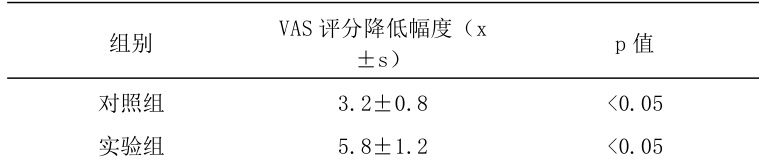

(一)疼痛程度变化

表 1 两组患者 VAS 评分降低幅度比较

实验组 VAS 评分降低幅度明显大于对照组( (P/0.05) )。

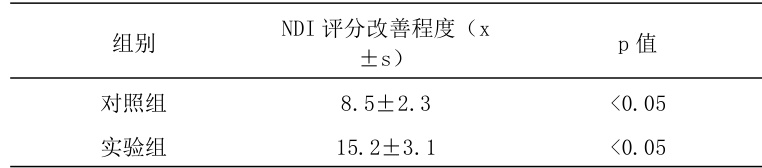

(二)颈椎功能改善情况

表 2 两组患者 NDI 评分改善程度比较

实验组 NDI 评分改善程度优于对照组( (P/0.05) )。

三、讨论

高原地区的特殊环境因素使得颈椎病的发病机制更为复杂。低氧环境可导致肌肉组织缺氧,无氧代谢增加,乳酸等代谢产物堆积,引起肌肉痉挛;寒冷刺激使血管收缩,颈部血液循环受阻,气血运行不畅。中医认为“不通则痛,不荣则痛”,风寒湿邪侵袭人体,留滞于颈部经络,阻碍气血运行,或因肝肾亏虚,筋骨失养,均可引发颈椎病。中药内服通过辨证用药,羌活胜湿汤可驱散风寒湿邪,恢复经络通畅;身痛逐瘀汤行气活血,消除瘀血阻滞;六味地黄丸合葛根汤滋补肝肾、濡养筋骨。针灸选取的穴位能调节经络气血运行,激发经气,起到疏通经络、调和气血、止痛的作用。推拿手法可直接放松颈部肌肉,解除肌肉痉挛,调整颈椎关节位置,改善颈椎生物力学平衡[3]。本研究结果显示,中医药治疗在减轻疼痛和改善颈椎功能方面均优于常规西医治疗,证实了中医药治疗高原地区颈椎病的有效性。

四、结论

综上所述,中医药治疗高原地区颈椎病具有显著的临床效果,能够有效减轻患者疼痛,改善颈椎功能,提高患者生活质量。中医药治疗将整体调理与局部治疗相结合,发挥多种疗法协同作用的优势,为高原地区颈椎病的治疗提供了安全、有效的新选择,值得在高原地区临床广泛推广应用。

参考文献

[1]朱庆翱,凌雪宇.祛风骨痛凝胶膏联合益气活血方治疗神经根型颈椎病的临床效果观察[J].中国社区医师,2025,41(07):51-53.

[2]李红军.针灸推拿治疗椎动脉型颈椎病的临床效果分析[J].中国社区医师,2025,41(05):60-62.

[3]李元金,俞丹丹,杨伟玲.体外冲击波结合仰头推正法治疗神经根型颈椎病的临床效果[J].中国当代医药,2025,32(05):44-47.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)