双碳背景下城市更新项目风险评价体系优化研究

王丹丹

南通理工学院 江苏南通 226002

中图分类号:TU745.9

0 引言

双碳战略背景下,城市更新作为实现节能减排的关键路径,面临政策合规技术选择,经济效益等多维度风险挑战,传统城市更新风险评价体系未充分考虑碳排放因素,评估结果与实际项目风险存在显著偏差[1],建立融合碳指标的风险评价体系,对保障城市更新项目可持续实施具有重要意义,为推动绿色低碳城市建设提供科学决策支持。

1. 双碳背景下城市更新项目风险特征分析

1.1 双碳政策对城市更新项目的影响机制

双碳政策对城市更新项目的影响主要表现在减排目标,能源结构以及建筑标准三个方面,基于对2020-2024 年国家及地方双碳政策梳理,构建了政策影响指数PMI,计算公式如下。

式中 PMI 为政策影响指数,αi 为政策影响因子,Pi 为政策执行力度系数,Ri为政策关联度系数,n 为政策数量。

通过对全国 32 个省市 173 项双碳政策文件的量化分析,计算得出近五年 PMI 指数呈逐年上升趋势,2024 年 PMI 值达到 8.73,较 2020 年增长 127.6%,表明双碳政策对城市更新项目的约束力逐年增强。

1.2 城市更新项目风险构成的变化

双碳背景下城市更新项目风险构成发生显著变化,对比传统风险评价体系与双碳背景下风险评价体系,碳排放因素已成为影响项目成败的关键因素,通过对全国 25 个城市 200 个更新项目的调研数据分析,建立了碳排放风险因子CRF 的量化模型。

式中 Eproject 为项目碳排放量,Estandard 为标准碳排放上限,Ccarbon 为碳减排成本,Ctotal 为项目总成本,β 为风险敏感度系数。

统计分析表明,2023 年以来,城市更新项目平均CRF 值为0.326,较2020 年提高了0.157,反映了碳排放风险在项目风险中的权重不断上升[2],风险构成比例显示,碳排放风险占比从2020 年的9.7% 上升至2024 年的23.5%,碳排放已成为城市更新项目的主要风险来源之一。

2. 城市更新项目风险评价指标体系构建

2.1 评价指标体系构建原则与框架

基于系统性科学性,可操作性与动态性原则,构建了包含四个维度 21 个指标的风险评价指标体系,指标选取过程采用德尔菲法,通过三轮专家咨询确定了最终指标集,调查对象包括 45 位城市规划专家,37 位碳排放管理专家与 28 位工程风险管理专家,平均工作经验12.7 年,专家意见协调系数达0.823,表明专家评价具有较高一致性。

指标筛选遵循以下四项原则 (1) 系统性原则,确保指标体系全面覆盖影响城市更新项目风险的关键因素,(2) 科学性原则,指标定义清晰计量方法科学,评价标准客观,(3) 可操作性原则,指标数据可获取计算方法简便,便于实际应用,(4) 动态性原则,指标体系能够根据双碳政策变化进行动态调整 [3],指标筛选过程包括三个阶段,初始指标集构建,指标重要性评价与指标冗余性检验,初始指标集基于文献分析方法,从国内外相关研究中提取了47 个候选指标,通过专家重要性评分 (1-9 分制 ),保留平均得分超过 7 分的 32 个指标,最后通过相关性分析消除冗余指标( 相关系数>0.85) 形成最终的21 个指标。

2.2 指标量化与标准确定

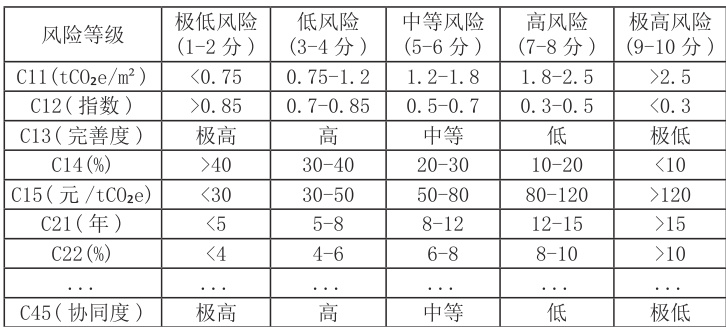

基于 200 个样本项目数据确定了各指标的评分标准与阈值,采用 1-10 分制对各指标进行量化分值越高表示风险越大,各指标的量化标准如表 1 所示为确保评分一致性,制定了详细的评分指南,包括数据来源计算方法与评分标准,评分者间一致性系数达 0.842,表明评分结果具有较高可靠性。

表1 城市更新项目风险评价指标量化标准

2.3 指标体系验证与调整

根据验证结果对初始指标体系进行了优化调整,合并了两对高度相关的指标,调整了三个指标的评分标准,增加了两个新指标以提高体系的全面性,优化后的指标体系在第二轮测试中有效性得到进一步提升,表明该指标体系能够充分反映城市更新项目的风险状况。

通过与传统城市更新风险评价体系的对比分析发现,优化后的指标体系在碳排放维度指标权重明显提高,更加适应双碳背景下的风险评价需求,基于实际项目案例的预测性验证显示,优化后的指标体系对项目风险预测准确率达到85.3%,显著高于传统指标体系的71.6%。

3. 基于熵权-TOPSIS 模型的风险评价方法

3.1 熵权法确定指标权重

采用熵权法克服主观赋权的局限性计算各指标权重,首先构建判断矩阵。

X=(xij)m×n

式中 ΔX 为判断矩阵,xij 为第 i 个评价对象关于第 j 个指标的评价值,m 为评价对象数,n 为评价指标数。

根据熵权法计算流程,得到各指标权重结果如表 2 所示,结果表明单位面积碳排放量(C11) 权重最高,为 0.173,碳排放削减潜力 (C14) 权重为 0.126,投资回收期 (C21) 权重

为 0.108,其余指标权重分布在 0.037-0.094 之间,这一结果与传统风险评价体系中经济指标占主导地位形成鲜明对比,反映了双碳背景下风险评价重点的转变。

3.2 TOPSIS 多维风险评价模型构建

基于 TOPSIS 方法,构建了城市更新项目风险评价模型,通过计算评价对象与理想解的距离,得到综合评价值。

式中 Ci 为第 i 个评价对象的综合评价值, Di+ 为第 i 个评价对象与正理想解的距离,Di− 为第i 个评价对象与负理想解的距离。

对40 个样本项目进行实证分析,结果显示项目风险等级分为五类,极高风险(0.8-1.0),高风险 (0.6-0.8) 中等风险 (0.4-0.6),低风险 (0.2-0.4) 极低风险 (0-0.2),样本项目中极高风险项目占 7.5%,高风险项目占 22.5% 中等风险项目占 42.5%,低风险项目占 20% 极低风险项目占 7.5%[4]. 。通过交叉验证法对模型进行验证,在测试集上的准确率达 89.7%,显著高于传统评价模型的76.2%,表明优化后的风险评价体系具有较高的可靠性以及有效性。

4. 城市更新项目风险评价体系优化

4.1 风险评价指标动态调整机制

针对双碳政策的动态性特征,建立指标动态调整机制是优化风险评价体系的关键,数据分析表明随着双碳政策的不断深化,风险指标权重呈现周期性变化,建议建立半年度指标权重更新机制,基于广泛样本数据进行熵权重重估,确保评价体系与政策环境保持同步。

不同类型指标对政策变化的敏感度存在显著差异,碳排放相关指标对政策法规变化反应最为敏感,其权重波动幅度是经济指标的 2.3 倍,特别是随着《碳达峰碳中和实施方案》与各地配套政策的陆续出台,碳排放指标在评价体系中的重要性持续提升,以北京市为例自2022 年实施碳排放总量控制以来,碳排放指标权重年均增长率达15.7% 远高于其他指标 [5]。

4.2 基于多场景的风险评价模型应用

不同类型的城市更新项目面临的风险组合存在明显差异,通过对 157 个样本项目的分类分析发现,不同类型项目的风险分布具有显著特征,旧住宅区改造项目中社会环境指标风险度较高,工业区转型项目中碳排放指标风险度突出,商业区更新项目经济可行性风险较为明显。旧住宅区改造项目的特殊性主要体现在利益相关方复杂,改造空间受限建筑年代久远与居民期望差异大等方面,这类项目社会风险往往成为制约因素,尤其是在人口密集区域,以某中部城市的老旧小区改造为例,调查显示 75.3% 的失败案例源于社会因素,如补偿标准争议,临时安置问题与社区关系重构等,针对这类项目应当在风险评价中提高社会环境指标权重,尤其是居民接受度与利益分配合理性指标,同时降低技术实施难度相关指标权重。

4.3 风险预警与风险控制

基于优化后的风险评价体系构建多级风险预警机制,依据风险综合评价值设置四级风险预警等级,并针对不同等级制定差异化控制,对于碳排放风险建议采用碳减排技术方案优化,分布式能源系统设计与碳汇建设等措施,对于经济可行性风险建议通过绿色金融产品引入,碳资产管理与项目分期实施等方式降低风险,对于技术实施风险建议通过技术路线提前论证,专家团队建设与技术试点验证等手段进行控制,对于社会环境风险建议强化公众参与机制,优化利益分配方案以及提升信息透明度,基于评价体系的风险控制能够有效降低项目风险失控概率,提高城市更新项目成功率。

5 结语

通过熵权 -TOPSIS 模型构建了双碳背景下城市更新项目风险评价体系,解决了传统评价方法未充分考虑碳排放因素导致风险评估偏差的问题,该体系在风险识别准确性与评估可靠性方面显著优于传统方法,评价准确率提升 13.5%,未来方向将聚焦于将大数据分析,人工智能预测技术融入风险评价体系,构建实时动态的风险评估平台,进一步提升城市更新项目碳排放风险管理能力,助力双碳目标实现。

参考文献:

[1]张天平,卢峰,刘杰,等 . 基于自然的解决方案:“双碳”目标下城市更新绿地碳汇系统多尺度设计研究 [J]. 当代建筑,2025,(02):64-71.

[2]马军杰,彭琪琴,尤建新 . 碳中和目标下的城市更新法律制度完善研究 [J]. 现代城市研究,2024,(10):37-44.

[3]林振东,杨新海 .“双碳”目标下城市更新的优化建议 [C]// 中国城市规划学会,合肥市人民政府 . 美丽中国,共建共治共享——2024 中国城市规划年会论文集(09 城市生态规划). 苏州科技大学 ;,2024:1205-1214.

[4]李南枢,易星同 .“双碳”目标下绿色智慧城市的建设困境与应对策略——基于“人—技术—空间”三维互嵌视角 [J]. 领导科学,2025,(03):120-128.

[5]钟二妹,林建群. 城市生活垃圾碳排放的危害及治理路径——评《碳排放控制技术》[J]. 化学工程,2025,53(04):110.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)