如何提高深层水平位移监测位置的成活率

蒋小党

中煤科工集团南京设计研究院有限公司 江苏南京 210000

0 引言

随着城市的快速发展,原有的地面交通系统已无法有效缓解交通压力,地铁得以快速发展,地铁施工过程中,伴随着深基坑的开挖,地质条件和周边环境的复杂性直接决定着施工过程中的风险程度,如何解决这个问题,让施工影响以某种方式得以展现,做到心中有数,基坑监测得到大力的应用发展。

基坑监测方式的多样性和监测项目的多种性得以相互应征,使得指导性更强。深层水平位移作为基坑监测测项中的一项监测方式,通过监测基坑施工过程中围护结构的变形来指导施工。深层水平位移通过直接测量围护结构的变形,是一种直接、有效的监测方式,指导性强。基坑施工过程中如何避免监测点位被破坏,提高监测点位的成活率,使得监测数据连续、有效是非常关键的。

1 监测原理

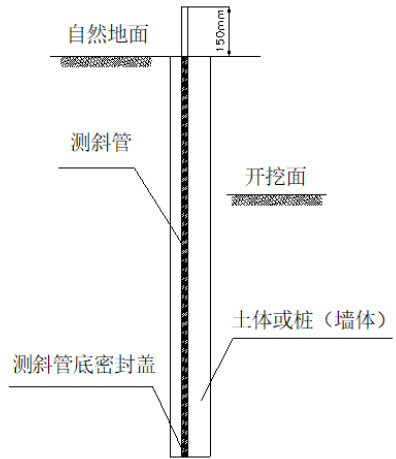

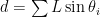

围护结构的变形采用测斜仪进行监测。各步长的位移量可通过测斜仪根据测点间的倾角和距离换算出来,测斜仪测试原理如图所示。

将测斜仪按照设定步长置于测斜管内,通过测斜仪监测出测管与重力线之间的倾角θ,换算成步长L 范围内的位移偏量Δd :

Δd=Lsinθi

将测斜仪自孔底开始进行,每隔一个步长采集一个数据,自下而上累加至孔口,可知各点处的水平位置:

与初值相减即为各点本次量测的水平位移。

观测时的具体步骤如下:

1)将测斜仪放至孔底,静置一段时间以消除误差。将电缆与数据盒进行连接,每隔一个步长采集一个数据,直至测斜管顶端位置;

2)将测斜仪探头调转 180∘ 重新放至孔底,按照步骤1 采集数据至顶端。

3)将数据盒与电脑连接采用软件进行数据的传输,整理监测数据制成孔深- 位移累计曲线;

4)根据孔深 - 位移累计曲线分析采集的监测数据,当发现数据异常时,应该分析异常的原因是否为人为导致,当监测数据变化较大或原因无法查明时,应进行复测查明缘由。

2 监测点位的埋设

1)测点布置

监测点位的布置一般选择在基坑周边的围护结构内布设,宜选择在每边中点、阳角处、深度变化处、地质条件复杂区域,与其他监测项目形成断面。根据监测等级设定布设间距,测斜管的长度不应小于围护结构的长度,对于土体深层水平位移不应小于1.5 倍基坑开挖深度,且大于围护结构长度 2~5 米。

2)桩体(墙体)测斜的埋设

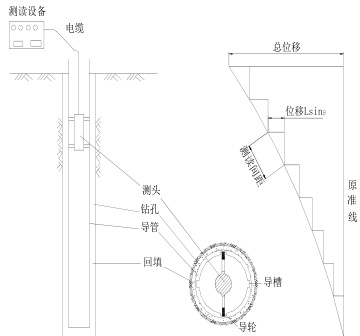

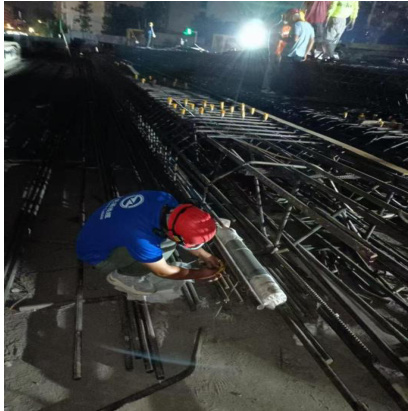

测斜管埋设示意图,现场预装测斜管、接管及测斜孔保护措施见下图。

测斜管埋设示意图

地连墙预装测斜管

测斜管的埋设随围护结构的施工同步进行,具体操作步骤如下

① 按照围护结构的长度配备测斜管,将每节测斜管采用专用的接手进行连接,对接过程中可以根据经验判断是否对接到位,比如听测斜管的撞击声或者碰撞的手感;

② 采用自攻螺丝将对接好的测斜管在接手预设螺丝孔处进行紧固,注意螺丝不能过长,以免造成刺穿管壁,致使后期测斜仪无法放入或者刮坏仪器;

③ 在两端接手处涂抹胶水,将整个接手及两端一定范围内采用防水胶带缠绕紧实,在套管外用质量较好的麻布袋将接手及两端一定范围内采用透明胶带包裹。这个过程可以避免测斜管输送入钢筋笼内将防水胶带及自攻螺丝损坏,且可以起到一定的过滤泥沙的作用,防止泥沙入管於堵;

④ 按照上述方法将测斜管连接至预埋长度,将顶、底盖安装好,涂抹上胶水,缠绕防水胶带、麻布袋、透明胶带。

⑤ 将连接好的测斜管输送入焊接好的钢筋笼内,选定好预绑扎的通长主筋,调整测斜管的内槽口方向,使得一对槽口平行于基坑,另一对槽口垂直于基坑。

⑥ 将测斜管固定在选定的通长主筋上,建议按照主箍筋间距进行固定,按照已有经验发现,过密的绑扎固定可能会出现绑扎过紧致使发生较大变形无法放入仪器的现象,采用主箍筋进行固定一般绑扎间距可以满足固定的要求,且不会出现主箍筋中间段发生过于弯曲的变形。

⑦ 在测斜管顶、底部采用钢套管保护,钢套管与测斜管之间的间隔内注入泡沫剂,套管两端采用麻布袋包裹,铁丝缠绕固定于钢筋笼上;

⑧ 记录好测斜管埋设的孔位、桩号、安装长度,在冠梁施工混凝土凿除期间提前做好施工交底,现场安排人员对埋设有测斜管的桩位进行旁站。

⑨ 测斜管恢复后对测斜管进行一次检验,检验测斜管长度是否满足要求,当发现於堵时及时进行疏通,当无法疏通时及时安排补充土体测斜。

3 各阶段中的应对措施

1)埋设过程中注意事项及应对措施

前期材料的选择可以选择强度较高的 PVC 管,测斜管外表面有十字突起,相较与外表圆滑的有较好的防滑作用,且外表面有十字突起可较好的控制槽内方向。

测斜管对接过程中可以在接头外侧涂上胶水,防水胶带包扎好后再用麻袋将接手处包扎透明胶带缠绕,可有效的防止测斜管在放进钢筋笼过程中将防水胶带蹭坏,且可以起到钢筋笼入槽后过滤泥沙和水泥浆液进入管内。

在测斜管上端口外套钢管的同时建议下端口也外套钢管,下端口钢管可将尾部砸扁,钢管与测斜管之间的空隙可用泡沫剂填充,套管两头用麻袋包裹。填充泡沫剂可有效的防止混凝土浇筑过程中混凝土直接包裹测斜管,后期破桩头恢复测斜管带来较大的困难,另一方面填充泡沫剂可以有效的减小破桩头期间施工器械对测斜管的直接碰撞,起到一定的缓冲作用,下部钢套管也有相同作用。

对于整体钢筋笼来说,测斜管在调整好端口方向后固定在钢筋笼里面时,应该挑选一根能满足固定和钢筋笼一样长度的主筋,测斜管沿钢筋笼长度方向固定过程中并不是越密越好,最好是挑选主箍筋处进行绑扎,以防止绑扎过密导致测斜管发生过大弯曲,致使后期监测过程中出现测斜仪下放不顺畅,甚至弯曲过大直接放不下去,监测管长度不能满足要求。

对于长度过长、没有吊装条件的分节钢筋笼而言,整个测斜管的埋设过程中存在较多的不确定因素。最底部钢筋笼需要按照正常测斜管固定方式固定在钢筋笼上,上部钢筋笼的测斜管在整个吊装和钢筋笼焊接过程中需要保持能够有较大的活动范围,才能保证钢筋笼对接好后,上部和下部测斜管的对接,这个过程中就需要测斜管能够上下左右摆动。结合实践,在保证上下测斜管能够对接的同时,对接端测斜管可以采用“S”型弯钩,一端钩住对接端测斜管,另一端钩在钢筋笼上,用铁丝将测斜管和“S”钩固定住,以防止吊装过程中发生过大的晃动,致使测斜管损坏,上部采用铁丝在预定绑扎固定位置套住不绑紧有较大活动能力,待测斜管对接好后,一边下放钢筋笼一边固定测斜管。

当无法直接将深层水平位移监测点位直接埋设与围护结构内时,或者埋设于围护结构内监测点位破坏无法使用时,可以选择在设计给定的范围内采用钻机取孔埋设在围护结构后的土体内。土体深层水平位移的埋设一般采用外包的形式,现场操作人员对埋设细节往往是疏忽的,导致后续使用过程中测斜管内淤积泥土长度不足。为避免事情的发生,我们可以在操作人员进场后对其进行技术交底,明确安装过程中的细节,做好测斜管接手部位的防水、密封措施,以免使用过程中因密封不严进泥水於堵测斜管。

土体深层水平位移点位埋设过程中需要对孔进行回填,回填材料可以选择周围填土、砂土或者灌注水泥砂浆增强耦合性,尽量不采用钻孔过程中产生的泥浆回填,分层回填并密实,确保测斜管与土体同步变形。设置混凝土保护井,刷漆、挂牌标识,防止机械碰撞。

2)点位恢复过程中注意事项及应对措施

点位恢复过程特指冠梁施工期间,冠梁施工过程中需将桩(墙)顶部 0.5米左右混凝土凿除,这个过程直接决定测斜管的存活率,可能一下就致使前面的工作白费。

桩头破除一般采用炮头,操作人员无法得知桩里面有什么,一不小心就打坏了。这个过程中就需要我们提前对现场人员做好交底工作,监测人员也需要明确有测斜管的桩号,提前标记出来,做好警示标志,施工过程中最好安排人员进行旁站。在有条件的前提下最好和施工单位商量对有测斜管的桩采用人工破除,待冠梁钢筋调直后再将测斜管恢复。

测斜管的恢复需要在冠梁钢筋绑扎前完成,以避免钢筋绑扎完成后无法直立和接手部位无法拧螺丝和防水、密封作业。钢筋绑扎过程中需要将测斜管进行固定,以免钢筋绑扎过程中对测斜管造成碰撞断裂,此过程固定好后可以防止二次破坏发生在上部,避免二次破坏发生在接手位置,导致恢复困难,甚至无法恢复等问题。

冠梁混凝土建筑前需要明确测斜管的长度是否足够,以避免浇筑完成后测斜管被覆盖在混泥土以下,这个过程中可以提前预埋监测点位保护盖避免多余的重复作业。浇筑混凝土过程中需要确保测斜管顶部盖子密封严实,避免浇筑过程中盖子脱落,混凝土灌入管内。

3)后期监测过程中注意事项及应对措施

监测点的保护是活的连续监测数据,保证监测成果有效、可靠的重要举措。监测点布置过程中,首先将根据实际情况尽可能将监测点位布置在不易被破坏又方便观测的地方。监测点的保护重点针对破坏后无法修复的测斜管,保护措施主要有以下几个方面:

(1)明确标识,采用红漆醒目编号、红旗标志,提醒施工作业人员注意加强监测点的保护,围护结构中的监测点在护栏上进行挂牌标识;

(2)监测点布置应验收并留存记录;

(3)测斜管管顶在硬化的地面采用预埋监测点保护盖的方式,保护盖内测斜管高度应该高出保护盖内地面一定高度,以防止后期泥水涌进测斜管内於堵,致使监测管长度减少,影响正常发挥作用;

OL

(4)对于监测过程中出现测斜管於堵,导致长度变化影响精度的,可以采用中通的空心管下至管内,将管内泥沙采用高压水携带出来,恢复正常使用;

(5)加强与现场施工队的沟通,增强其对监测点保护重要性的认识,对破坏监测点的行为予以处罚,严格保护好监测点。

(6)施工过程中提前预判可能遭到破坏的点位,如有可能提前在其附近重新布设观测点并将数据过渡、转换。

监测点在施工过程中遭到破坏时,尽快在原来位置或尽量靠近原来位置补设测点,保证该点观测数据的连续性。

4 技术补充建议

冗余布置:在关键区域或监测点位位置处平行安装多根测斜管,提高成活率。同样可以避免因后续使用过程中测斜管出现损坏,可以采用备用点位进行替换,减少后期补充土体深层水平位移监测点位的可能,同时围护结构内深层水平位移监测点位的数据准确性更高,提高数据的可靠性。

智能监测:结合光纤传感器或无线传输技术,减少人工探头的物理接触磨损。智能监测可以避免后期因孔位於堵管内长度变短的问题,另一方面,可以减少后期人为因素造成的误差,监测部位固定,监测数据实时有效,大大的降低了人为因素造成的误差和人员费用。

应急预案:制定测斜管损坏时的快速修复流程,备足备用管材及配件。由于监测点均布设于围护结构内部,孔口浅部损坏可接长测斜管进行修复,深部损坏一般无法修复,可在原测斜孔同一断面位置处钻孔埋设土体测斜管。埋设土体测斜管时,测斜管长度应大于开挖深度的 1.5 倍,并保证测斜管与钻孔之间的空隙填充密实。

5 存在的不足

测斜管在埋设和使用过程中存在较多的人为因素和不确定因素,在整个使用过程中,需要密切关注测斜管的外观和数据成果,针对突变的成果需要分析是否是测斜管破坏造成。

测斜在使用过程中需要注意的事项较多,需要考虑多方面的影响,埋设和使用过程中一旦出现差错可能导致测斜孔无法使用,或者无法准确的、真实的获得数据,对施工的指导作用效果不显著。

参考文献:

[1] 城市轨道交通工程监测技术规范 ,GB50911-2013. 北京:建筑工业出版社 .

[2] 建筑基坑工程监测技术规范实施手册 / 刘俊岩主编 . 北京:中国建筑工业出版社,2010.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)