三星堆文明与中原文明的交流与融合

彭游心

上海市南洋模范中学

前言:

2023 年 7 月,习近平总书记在三星堆博物馆考察时指出,三星堆遗址的考古成果,为实证中华文明的多元一体格局以及古蜀文明与中原文明的相互影响提供有力的考古实证。四川省迅速响应,颁布《古蜀文明保护传承工程实施方案》,积极推动相关研究工作,三星堆文明出土的文物不仅具有鲜明的本土特色,还与中原文明存在诸多联系。基于此。深入研究二者在艺术风格上的交流与融合,契合当前对传统文化进行深入挖掘与传承的政策导向,符合推动文化创造性转化和创新性发展的政策要求。

1 三星堆文明与中原文明的交流途径

1.1 贸易往来

贸易往来是三星堆文明与中原文明物质交换和文化传播的核心渠道,其规模与影响力远超以往认知。三星堆遗址出土的近 5000 枚海贝中,约 30% 经同位素分析显示来自印度洋沿岸的马尔代夫群岛,这不仅证实跨区域贸易网络的存在,还暗示着三星堆可能通过中介与中原地区形成间接贸易链路[1]。

中原地区的青铜礼器,在商代已经形成标准化生产体系,郑州商城出土的饕餮纹铜尊与三星堆 K3 祭祀坑出土的青铜尊在合金配比上高度相似,均含 90% 铜、7% 锡及 3% 铅,通过 X 射线荧光光谱分析 XRF 可清晰识别这种技术同源性。该物质交换呈现双向流动特征:中原地区通过贸易获取三星堆特产的透闪石软玉,殷墟妇好墓出土的755 件玉器中,有12 件经矿物成分比对,其原产地指向四川汶川龙溪玉矿;而三星堆则通过输入中原青铜范铸技术,改良本土铸造工艺。

数字化建模还原显示,三星堆青铜神树的分铸工艺中,枝干与主干的连接方式借鉴中原商王武丁时期的榫卯结构(如图 1 所示),但在细节处增加青铜飞鸟的嵌套机关,这种技术改良正是贸易带来的文化碰撞结果。贸易网络的节点性特征在考古发现中尤为显著。陕西城固县出土的 300 余件商代青铜器中,既有中原风格的弦纹鼎,也有三星堆式的三角玉璋,这种“混合性遗存”证明汉水流域是两地贸易的关键中转枢纽。通过建立 GIS 贸易路线模型,可清晰地看到从成都平原经汉中盆地至中原腹地的商道网络,沿途遗址出土的青铜残片成分分析显示,金属原料在运输过程中逐渐融入当地元素,进而形成连续的文化渐变带。

图 1 三星堆青铜神树枝干与主干

1.2 人群迁徙

人群迁徙作为文化技艺传播的重要载体,在三星堆文明与中原文明的交流中发挥重要作用。三星堆遗址祭祀区出土的人骨样本中,经古 DNA 测序发现 3 例具有典型中原 O2a-M122 基因标记的个体,其碳十四测年集中在殷墟二期,约公元前 1200 年,与三星堆青铜文明的鼎盛期高度吻合,这暗示着存在中原工匠群体的整体性迁移,而非零星个体流动。

考古人类学证据表明,这些迁徙人群可能掌握着核心技艺。三星堆青铜器作坊遗址发现的陶范残片上,留有与郑州商城相似的指纹特征,表明采用相同的制范手法。釉料成分分析显示,两地使用的草木灰添加剂具有相同的植物来源,通过数字化手型模拟技术还原得出,这种制范工艺需经过至少5 年的专业训练才能掌握,以此佐证技术工匠迁徙的可能性[2]。

迁徙带来的文化融合,在丧葬习俗中表现得比较明显。三星堆仁胜墓地出土的 10 座墓葬中,3 座采用中原式竖穴土坑形制,但墓主人头向仍保持本地传统的西向;随葬品组合中,中原风格的陶觚与三星堆特色的鸟头形器共存。这种“文化混搭”现象,通过三维墓葬复原清晰可见,墓底铺设的朱砂层厚度平均 3.2 厘米与殷墟妇好墓完全一致,但朱砂中混入的孔雀石粉末,则是本地巫觋文化的体现,反映出迁徙人群的文化适应策略。

1.3 文化传播

文化传播通过思想、观念和礼仪制度等方面,深刻地影响不同文明的艺术风格,中原文明的礼仪制度和宗教观念具有较强辐射力,对周边地区产生深远的影响。在三星堆文明的发展过程中,其艺术风格可能受到中原文化的影响,中原地区的祭祀礼仪中,青铜礼器和玉器不仅具有特定的用途,还承载着丰富的象征意义,这些文化观念通过贸易、迁徙、战争等方式传播到三星堆地区。

三星堆人在吸收这些文化观念的基础上,结合自身的宗教信仰和审美需求,创造出具有独特风格的祭祀用品,从而形成了独特的艺术风格。借助数字化技术对两地的文献记载、神话传说等进行文本分析和比对,可以发现其中存在许多相似的元素。这些相似元素不仅揭示出文化传播的具体轨迹,还能印证两种文明在艺术风格上的交流与融合。这种跨文化的互动既丰富了三星堆文明的艺术表现形式,又为研究中国古代文明的多元性和互动性提供新视角。

2 三星堆文明与中原文明的融合影响

2.1 丰富艺术表现形式

三星堆文明与中原文明的融合,可丰富双方的艺术表现形式。中原地区的青铜礼器造型规整,纹饰以饕餮纹、夔龙纹等为主,风格庄重威严;而三星堆文明的青铜制品造型奇特,如青铜大立人像、青铜神树等,充满神秘色彩。在融合过程中,三星堆的青铜尊在仿效中原形制的基础上,增添独特的立体纹饰,将中原的庄重与自身的神秘相结合,形成新的艺术表现形式。这种融合不仅体现在三星堆对中原文化的吸收上,中原文明也可能从三星堆文明的艺术创作中汲取灵感,丰富了自身的艺术表现手法。通过三维重建技术对三星堆青铜尊和中原地区青铜尊进行虚拟展示和对比,可以清晰地看到两者在造型和纹饰上的异同,直观地体现出艺术表现形式的丰富性[3]。

2.2 推动艺术技术发展

两种文明的融合推动了艺术技术的进步。中原地区在青铜铸造和玉器雕琢方面拥有成熟的技术体系,如范铸法和透雕技术等。这些先进的技术通过文化交流传播到三星堆地区,为三星堆手工业技术的发展注入新的动力。三星堆人在吸收中原技术的基础上,并未止步于简单模仿,而是进行创新和改进,比如,在玉器制作上,三星堆的玉璋不仅继承了中原的造型,还在其表面刻有神秘的符号,这种独特的设计需要更高超的雕琢技术。这种技术上的创新既丰富了三星堆自身的艺术表现形式,还影响到中原地区的艺术技术发展,促进双方在技术层面的相互启发与提升。借助数字化技术对两地文物的制作工艺进行模拟和分析,可精准还原其制作过程,从而比较技术的异同和发展脉络。通过这种方式,能清晰地看到艺术技术在交流融合中的进步轨迹,进一步理解两种文明在技术层面的互动与共同发展。此种跨文化的交流,进一步推动技术传播,为双方的艺术创作提供更广阔的空间和可能性。

2.3 促进文化认同形成

在艺术风格上的相似性,反映出两地在文化观念和价值取向上的共鸣,体现双方在审美和宗教信仰上的共通之处。比如,青铜礼器和玉器在祭祀等重要活动中的广泛使用,展现双方对礼仪制度的高度重视,这种共同的文化认知有助于增强文化认同感。伴随交流的不断深入,两地在文化上的共性逐渐增多,为中华文明的多元一体格局奠定了坚实基础,通过对两地文物的纹饰、造型及其所蕴含的文化内涵进行数字化分析和解读,能更深入地理解文化认同形成的过程,如三星堆的青铜尊在仿效中原形制的基础上,增添独特的立体纹饰,这种融合不仅体现出文化的交流,还展现出双方在艺术创作上的相互启发。同样,三星堆的玉璋在继承中原造型的同时,刻有神秘符号,这种创新丰富了自身的艺术表现形式,还反过来影响到中原地区的艺术创作。

3 三星堆文明与中原文明的融合方式

3.1 玉器:造型与审美观念的交融

玉器作为两种文明礼仪体系的核心载体,其造型演变与审美观念的交融,呈现出清晰的渐进轨迹。在中原二里头文化时期,玉璋已经形成标准化形制,其中主要包括长条形器身、前端双叉刃、后端方形柄等,这种造型被三星堆早期文化直接借鉴。三星堆遗址出土的玉璋中,约40% 保留中原玉璋的基本比例——柄长与璋身长度比为 1:5,但在细节处理上融入本土审美。通过三维扫描数据比对,三星堆玉璋的刃部夹角平均为 120∘ ,比中原同类器物的 90∘ 更为舒展,这种弧度变化与蜀地多山的地理环境中“祭山”的宗教需求相契合 [4]。

审美观念的融合在纹饰细节中比较显著。中原玉璋以素面为主,偶见简单弦纹,体现“大音希声”的简约美学,如图2 所示。

图 2 中原商代玉璋

而三星堆玉璋在继承素面基调的同时,创新性地在柄部雕刻双眼纹与云雷纹组合图案,如图3 所示。

图 3 三星堆玉璋

利用高分辨率显微成像技术可见,这些纹饰采用中原传入的“双钩阴线”技法——先刻出两条平行阴线,再剔除中间部分形成阳纹,但线条走向更具流动性,与中原纹饰的规整肃穆形成对比。这种差异在数字化纹饰数据库中体现为:三星堆纹饰的曲线占比达65%,而中原同类纹饰仅为30%。

玉璋的功能演变反映出审美观念的调适。中原的玉璋多用于祭祀天地,强调与神灵的沟通功能;三星堆则将玉璋与青铜神树组合使用。在K2 祭祀坑出土的玉璋上,发现与神树枝干对应的凹槽痕迹,通过虚拟拼接技术证实,这些玉璋曾被固定于神树侧枝,形成“以璋通神”的独特仪式系统。此种功能转化伴随着造型调整,三星堆玉璋的柄部钻孔位置更靠近边缘,便于悬挂,体现实用审美对礼仪审美的渗透。

3.2 纹饰:图案与象征意义的互动

纹饰作为文明对话的视觉语言,在三星堆与中原的交流中呈现出象征意义的创造性转化。中原商代青铜器的饕餮纹以对称构图和臣字眼为核心特征,象征着王权的神秘威严。而三星堆青铜尊上的饕餮纹则发生明显变形:双眼被放大至原比例的 1.5 倍,鼻梁演变为羽翅状,通过数字拓扑分析可见,这种改造融合蜀地“鸟崇拜”的文化基因。在三星堆K3 坑出土的青铜罍上,饕餮纹两侧新增龙形装饰,其躯体缠绕方式与中原玉龙存在明显差异,但保留中原龙纹“三趾”的典型特征,形成“蜀地龙形 + 中原趾数”的混合符号(如图4 所示)。

图 4 三星堆出土的青铜罍

云雷纹的传播路径清晰地展现出象征意义的层累叠加。中原云雷纹作为饕餮纹的辅助纹饰,多以连续回旋的线条象征天地之气。三星堆则将其独立发展为主体纹饰,在青铜神树底座上,云雷纹被排列成螺旋状,与神树的垂直向上形成视觉对比。通过三维建模模拟祭祀场景了解到,这种纹饰布局在特定光照下会形成“天地旋转”的视觉效果,以此强化“通神”的宗教体验。对纹饰密度的数字化统计显示,三星堆青铜容器的云雷纹平均密度为每平方厘米 6.8 组,远超中原同类器物的3.2 组,这种差异反映出两地对“天地秩序”象征强度的不同追求[5]。

鸟纹的演变更是纹饰互动的典型案例。中原殷墟时期的鸟纹,大部分为侧视剪影,头部微扬,象征“天命”;而三星堆鸟纹则发展出正视、侧视、展翅等多种形态。在青铜神树上的立鸟纹饰中,鸟首采用中原的勾喙特征,而翅膀却刻有蜀地特有的羽冠纹。通过纹饰元素拆解分析,三星堆鸟纹包含 70% 的中原元素与 30% 的本土元素,其象征意义也相应融合:既保留了中原鸟纹“通神使者”的内涵,又新增“太阳崇拜”的本土解读,这种双重象征通过纹饰组合得以实现——鸟纹常与圆形日轮纹共现,形成“鸟载日”的固定图案。

3.3 青铜礼器:形制与工艺的传承与创新

青铜礼器作为文明融合的物质载体,在形制与工艺上实现突破性创新。三星堆青铜尊在整体形制上延续中原大口、鼓腹、圈足的基本结构。通过激光扫描测量可知,其腹部最大直径与口径的比值为 1.2,与郑州商城出土的商王武丁时期铜尊完全一致,表明对中原礼器比例规范的严格遵循。然而,在局部造型上,三星堆青铜尊的颈部装饰有立体龙形扉棱,龙首突出器表约 3 厘米(如图 5 所示),这种高浮雕技法在中原青铜礼器中极为罕见,通过 X 射线探伤技术发现,龙形扉棱采用分铸法与器身连接,其铸接精度误差仅为 0.2 毫米,这表明三星堆工匠在继承中原分铸工艺的基础上实现技术突破。

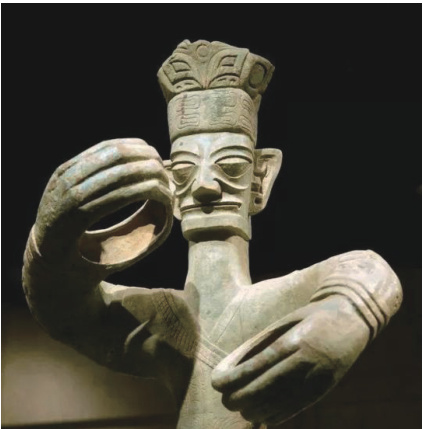

图 5 三星堆铜龙虎尊

青铜人像类器物的工艺融合具有里程碑意义。中原文明极少制作大型青铜人像,而三星堆却将中原的范铸技术创造性地应用于人像铸造。青铜大立人像的衣纹采用中原青铜器常见的“阳线刻”工艺,但人像手部的中空造型则运用了独特的“芯骨支撑法”,即在铸造时放置青铜芯骨,冷却后去除,形成可容纳物品的空腔(如图 6 所示)。通过工艺过程数字模拟证实,这种技法是在中原“失蜡法”基础上改良而成,既保留了失蜡法的精细度,又解决了大型铸件的承重问题。人像面部的铸造精度尤为惊人,双眼瞳孔的同心度误差小于 0.1 毫米。这种对细节的极致追求,融合中原礼器的“庄严性”与蜀地艺术的“神性”表达。

图 6 三星堆青铜大立人像

4 数字化发展和研究

现阶段,数字化和信息化技术不断发展,为三星堆文明与中原文明的交流融合研究及文化传播带来全新思路。未来,可通过高精度三维扫描和建模技术,对三星堆与中原地区的文物和遗址进行数字化保存。这种保存方式可精准记录文物的每一处细节,包括纹饰的细微纹路、器物的磨损痕迹等,为后续研究提供完整且永久的数字档案。并且,数字化展示可以打破时空限制,研究者无需亲临现场,就能通过虚拟平台对两地文物进行多角度观察和对比,使研究更加直观和便捷。

利用信息技术手段进行数据分析和挖掘,能为研究带来新的突破。建立包括两地文物材质、形制、纹饰、出土地层等多维度信息的数据库,运用大数据分析和人工智能算法,可自动识别文物间的潜在关联。比如,通过对三星堆青铜尊与中原青铜尊的数字化数据进行比对分析,可发现以往未被注意到的工艺传承痕迹,从而为两者交流融合的研究提供新的线索和证据。

在博物馆展示方面,信息技术能实现对文物由内到外、由上至下的多方位展示。借助 CT 扫描和三维可视化技术,可呈现文物内部结构和隐藏纹饰,让观众了解文物的制作工艺和内部特征。还需推广扫码解说等服务,观众扫描展品旁的二维码,就能获取详细的文物信息、背后的历史故事以及与中原文明的关联等内容,加强人们对三星堆文明的理解。这种数字化展示和服务模式,不仅能丰富博物馆的展示手段,还能有效提升公众对三星堆文明与中原文明交流融合的认知和兴趣。

结论:

三星堆文明与中原文明在长期的交流与融合过程中,通过贸易往来、人群迁徙和文化传播等途径,相互影响、相互借鉴,在艺术风格上呈现出丰富的联系和独特的异同点,以此推动艺术技术的发展,促进文化认同的形成。数字化技术为研究三星堆文明与中原文明的交流融合提供有力支持,通过对文物的数字化分析和处理,能更精准地揭示交流融合的过程和结果,对于理解中国古代文明的多元一体格局具有重要意义,也为现代文化的交流与融合提供历史借鉴。

参考文献:

[1] 霍巍 . 从三星堆考古看中华文明起源的历史脉络 [J]. 思想战线 ,2024,50(5):76-83.

[2] 黄剑华 . 古蜀文明 : 中华文明多元一体融合发展的鲜活见证 [J]. 团结 ,2024(2):65-70.

[3] 宋凌寒 . 文旅融合视域下古蜀文明的传播路径探析——以“三星堆”为例 [J]. 传媒论坛 ,2022,5(5):75-78.

[4] 李桂芳. 三星堆文化与中原夏商文化的交流研究述评[J]. 中华文化论坛,2023(4):134-144191.

[5] 盛美珍 . 试论早期秦蜀文化的交流与融合——以三星堆遗址为例 [J]. 世纪之星—高中版,2021(10):142-145.

作者一姓名:彭游心;性别:女;出生年月:20080308 ;籍贯:上海 民族;汉 最高学历:高中;目前职称:无;研究方向:《三星堆文明与其他文明的交流与融合——中原文明艺术风格》研究

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)