《荷塘月色》的多重意蕴:一次指向核心素养的散文教学探索

夏慕

江苏省常熟中等专业学校 江苏省常熟市 215500

中职语文课堂一直以来都面临着“三缺”的困境,即学生缺乏阅读耐心、教师缺乏有效教学方法、课堂缺乏审美氛围。《荷塘月色》文字优美典雅,情感表达含蓄深沉,若依旧采用“作者介绍 — 段落大意 — 中心思想”这种三段式的传统教学模式,很容易让学生对文本的理解停留在“美景加忧思“的表面,形成标签化解读,无法深入体会文本的内涵。

鉴于此,笔者在中职一年级视觉传达设计班进行了教学尝试,以“制作一条经典散文诵读短视频”作为总任务,让学生在“做视频”这一语用情境中重新阅读文本、构建文本意义、重塑对文本的情感认知,取得了较为理想的教学效果。

一、文本解读:从“景语”到“情语”的三重意蕴

(一)月下荷塘:以静写动的“凝神之境”

文本的第 4-5 段,运用了“田田”“亭亭”“脉脉”等叠词,以及“微风过处,送来缕缕清香”等通感手法,营造出一种“静穆中的灵动”的意境。这里的“静”并非死寂,而是一种“凝神观照”的审美静观;这里的“动”也不是喧嚣,而是如同“微波如电”般的心灵悸动。作者以“层层叶子中间,零星地点缀着些白花”这样的表述,将主体隐藏起来,使荷塘成为一个“物我两忘”的纯粹空间,让读者能够沉浸其中,感受荷塘的独特之美。

(二)江南荷塘:以动衬静的“乡愁之境”

由《采莲赋》《西洲曲》引入的江南图景,色彩鲜艳明快,节奏活泼跳跃。“荡舟嬉戏”“艳歌互答”的热闹场景与现实中荷塘的“幽僻阴森”形成了鲜明的对比。江南在文中不仅仅是一个地理空间概念,更是“无压迫的自由生命状态”的象征。因此,文本中“惦着江南”这一表述便具有了超越个人怀旧的公共意义,它代表了一代知识分子在风雨飘摇的社会环境中对“精神家园”的集体追寻与怀念。

(三)现实荷塘:以景写情的“矛盾之境”

第 2 段中“曲折的小煤屑路”、第 6 段“峭楞楞的鬼影”与第 4-5 段描绘的唯美荷塘相互映衬,形成了“审美乌托邦”与“现实泥淖”之间的张力。作者“超越平常的自己”所获得的短暂喜悦,最终因“热闹是它们的,我什么也没有”而消散。这种从平静到波动、从喜悦到失落的心理变化,正是 1927年“四一二”之后知识分子精神困境的真实写照。

二、学情分析:中职一年级视觉传达设计班学生的阅读起点

心理特征上,学生情绪细腻但理解易表面化,且渴望认同。教学中需引导其深入思考,并给予积极反馈以满足其需求。

学习特征方面,学生有一定数字媒体操作能力,对“视频制作”类任务兴趣浓厚,这利于开展以视频创作为主线的教学。

但学生阅读《荷塘月色》存在难点:对“景语”背后的“情语”感知迟钝,难体会景物寄托的情感;对文本中的历史隐喻解码能力不足,无法深入理解文本与特定历史背景的联系。

三、教学设计:以“视频创作”为主线的逆向课程方案

(一)任务情境。为班级代表学校参加“经典散文诵读短视频”竞赛,要求视频时长在 5 分钟以内,以《荷塘月色》为文本,实现配乐、配图、字幕、朗诵的四位一体,体现“情景交融”的审美追求。

(二)学习目标。语言上,学生能准确捕捉“田田”“脉脉”“峭楞楞”等词语的声韵美与意象美;形象上,能清晰说出“月下荷塘”“江南荷塘”两组物象的审美差异;情感上,能用坐标图呈现作者的情绪变化,并结合时代背景阐释原因;文化上,理解朱自清“无福消受”所体现的集体焦虑,体悟知识分子的家国情怀。

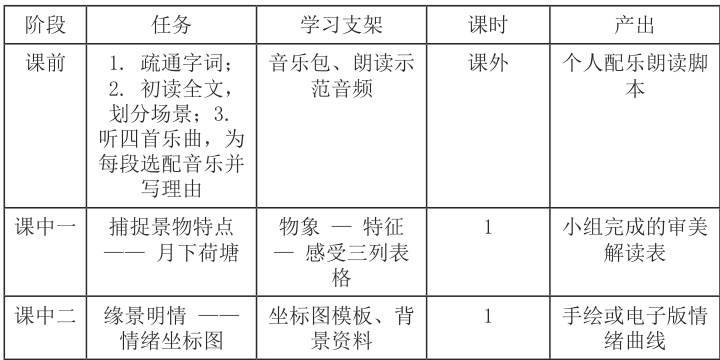

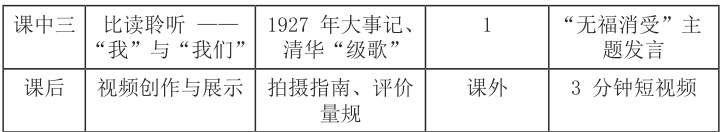

(三)任务链与课时安排

(四)课堂细节片段

音乐匹配冲突:在为“阴森森”的小路选择配乐时,学生对于使用《英雄的黎明》还是《琵琶语》产生了分歧,并展开了现场辩论。最终,大家达成共识,认为音乐不仅是对情绪的再现,更可以是对情绪的反讽,这一讨论加深了学生对文本情感和音乐表达的理解。

坐标图生成:学生将作者“颇不宁静 — 淡淡喜悦 — 失落 — 惦念江南”的情绪变化制作成一条类似“心电图”的曲线,并配上小煤屑路、荷塘、江南采莲三组图片,直观地展现了作者的情绪波动。

“我与我们”:当教师展示朱自清为清华十级新生所作“级歌”歌词“切莫逡巡,切莫浮沉,岁月不待人!”时,全班学生陷入静默,随后自发鼓掌。这一环节成功打开了历史与现实的情感通道。

四、教学成效与反思

本次教学活动成效显著,亦有深刻反思。量化结果显示:42 名学生中,36人提交短视频作品,平均分 86.7 分;26 人自愿完成拓展阅读《灯》,体现出学生的学习积极性与拓展意愿。

质性收获上,学生反馈突出。有学生称“文字能像镜头一样推拉摇移”,表明其对文本语言的画面感有了新认识;还有学生觉得“语文课不是背答案,是帮朱自清剪片子”,说明教学改变了学生对语文课堂的认知,让他们感受到学习的趣味与实践意义。

这次教学实践让我收获颇丰:以真实任务为统领,能有效破解中职语文“学用脱节”的难题 —— 让学生在完成实际任务的过程中学习语文知识、运用语文技能,从而实现学习与实践的有机结合;以审美体验为主线,通过多样化的审美活动,让学生真切感受到经典文本的魅力,进而拉近与经典文本的距离;以文化理解为旨归,则能在教学过程中潜移默化地引导学生理解文本所蕴含的文化内涵,助力他们形成正确的价值观。就像学生在剪辑软件里反复调整与朱自清相关的内容时,他们其实已在不知不觉中拉近了自己与历史、与家国之间的距离,而这或许正是经典文本重读的最大意义所在。

参考文献

[1] 王尚文。走进语文教学之门 [M]. 上海:华东师范大学出版社,2019.

[2] 叶圣陶。经典常谈 [M]. 北京:中华书局,2013.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)