基于多学科交叉的唐代葡萄瑞兽铜镜保护修复研究

石亮

新疆维吾尔自治区博物馆 新疆乌鲁木齐 830000

一、唐代葡萄瑞兽纹铜镜的历史价值

1.1 丝路文化交融的物证:从西域葡萄纹到中原瑞兽的组合演变、纹饰融合的历史背景

葡萄纹的西域渊源, 葡萄纹作为典型的外来文化符号,最早见于古波斯、粟特等西亚地区,随张骞通西域后传入中原。其藤蔓绵延、果实累累的形态,在佛教艺术中被赋予“生生不息”的宗教寓意,而在西域则与祆教(拜火教)中的生命 树意象结合。

中原瑞兽纹的传统根基, 中原瑞兽体系(如青龙、白虎、麒麟、天马等)源自先秦时期的“四象”崇拜与汉代谶纬思想,承载着“天人感应”“祥瑞治国”的政治哲学。至魏晋南北朝,瑞兽纹逐渐脱离神学框架,成为世俗化装饰母题。

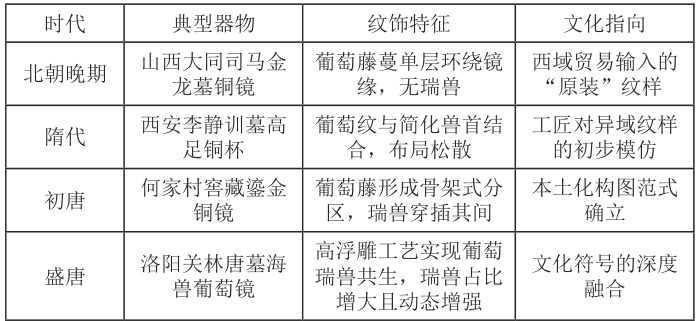

1.2 组合演变的考古学证据链

1.3 技术传播与艺术再造的融合

铸造工艺的突破及纹饰演变:西域传入的“失蜡法”使高浮雕葡萄纹成为可能,而中原范铸技术中的“分模合范”工艺解决了复杂纹饰的批量生产问题。近年在多枚唐代铜镜科技检测显示,铜镜的铅锡配比( 22%Sn+8%Pb )既保留了西域铜器的高硬度特性,又适应中原气候防蚀需求,堪称物质与精神双重融合的典范[1]。

初唐以前实用功能的早期表现,吐鲁番阿斯塔那 187 号墓(7 世纪)女性干尸腰间悬挂铜镜,与梳篦、针线包构成生活用具组合。中晚唐符号系统的仪式化转向。在文中要保护修复这件葡萄瑞兽铜镜属于唐代中晚期。

二、材质与病害分析

2.1 便携式 X 射线荧光光谱仪(如 Thermo NitonXL3t)

检测模式:铜合金模式(电压 40kV ,电流 12μA ,滤光片:Ti-Al)检测时长:60 秒/ 点(表面腐蚀层与基体分别测试)

预清洁:软毛刷去除浮尘,避免硬物刮擦,检测点选择:镜背纹饰区(高浮雕瑞兽头部、葡萄颗粒)镜缘素面区,断裂面(观察合金内部成分)

锡梯度铸造技术:纹饰凸起部位(瑞兽头部)含锡量(24.6%)高于基体(22.3%),通过局部镀锡或定向冷却实现硬度差异,确保高浮雕纹饰的精细度。铅的流动性控制 , 在葡萄颗粒处铅含量(6.7%)高于镜体平均(5.8%),利用铅的熔点低特性增强纹饰填充性 [2]。

2.2 结构成像

青铜器 X 射线探伤技术是一种非破坏性检测方法,通过 X 射线的穿透性和成像特性,能够揭示青铜器内部隐藏的信息,为文物保护、修复及考古研究提供关键科学依据。通过分析 X 光影像中垫片分布、范线走向等信息,可推断古代块范法铸造流程。此件葡萄瑞兽铜镜被使用“分铸焊接法”将瑞兽头部单独铸造后接合,连接方式通过X 射线成像得以明确。

2.3 腐蚀类型判定

扫描电镜(SEM-EDS)检测到Cl 元素,通常表明青铜镜存在氯化物腐蚀,可能形成以下危险产物:副氯铜矿( Cu2(0H)3Cl) :引发“青铜病”,导致粉状锈蔓延氯铜矿( CuCl2⋅3H20⟩ ):吸湿性强,加速基体腐蚀。

2.4 病害类型

结构性损伤断裂,铜镜从中心完全断裂。表面病害,瘤状腐蚀(最大直径 3.8mm ),从上述检测判定为有害锈。

三、保护修复关键技术

3.1 铜镜断裂粘接方法

青铜镜断裂修复是一项需要精细操作与文物保护意识的工作。修复前做了相关检测分析,为保护修复辅助依据,需全面评估器物保存状况,明确断裂原因为机械损伤,受外力所伤导致断裂。制定最小干预方案,考虑到锡焊接会影响到铜镜纹饰,采用粘接的方法进行断裂修复。首先使用软毛刷、棉签配合去离子水或乙醇清理断面,避免损伤原有包浆或纹饰。对于锈蚀严重的部位,可采用 3% 苯并三氮唑(BTA)溶液进行缓蚀处理。

3.2 铜镜瘤状腐蚀取除

铜镜瘤状腐蚀(通常为有害锈,如含氯化物的粉状锈)的去除需兼顾病害根除与本体保护。操作前通过 X 射线荧光光谱(XRF)检测腐蚀产物成分,确认含 Cl⁻。对深层腐蚀区域采用显微手术刀机械剔除,配合 5% 倍半碳酸钠溶液浸泡脱氯,每 24 小时更换溶液直至氯离子浓度低于 50ppm[4] 。针对顽固瘤状锈,使用3% 柠檬酸或EDTA 二钠溶液局部贴敷(每次15 分钟),中和金属盐后立即用乙醇终止反应。处理后涂覆 1% 苯并三氮唑(BTA)- 乙醇缓蚀剂,形成络合保护膜 [4]。修复全程要随时紧密观察器物变化,避免在化学处理时产生变化,随时做出应变。

四、结语

通过多学科交叉研究,不仅实现了铜镜本体的科学修复,系统揭示了唐代葡萄瑞兽纹铜镜的材质特性、病害机理与修复逻辑 。科技检测表明,铜镜高锡铅合金(Sn 23.8%,Pb 6.2%⋅ )与埋藏环境交互作用形成的层状腐蚀结构,是导致胎体矿化的核心诱因。在修复实操中提出“局部缓蚀 - 结构加固”修复技术体系,其中 5% 柠檬酸凝胶精准清除硬结物、BTA 复合缓蚀剂抑制裂隙腐蚀等关键技术。在确保可逆性原则下实现了纹饰形貌与力学性能的协同修复。尤为重要的是,XRF 面扫描发现的表面锡富集现象(Sn24.6% ),为解读唐代“高锡铸纹”工艺提供了直接证据,印证了《考工记》“金锡半谓之鉴燧之齐”的技艺传承。在以后的工作中需进一步开展丝路沿线铜镜铸造作坊的对比研究。推动争对干旱地区金属文物腐蚀模型深化保存环境调控理论,推动文物修复从“病症治疗”向“健康管理”的范式转型。

参考文献:

[1] 苏伯民, 陈坤龙. (2018).《中国古代金属技术史》. 上海古籍出版社.

(详述唐代铜镜铸造工艺特征,特别对”高锡铸纹”技术进行冶金学诠

[2]. 中国国家文物局 . (2021).《馆藏金属文物保护修复档案编写规范(WW/T 0089-2021)》. 文物出版社 .

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)