菱形构图美学

董银玉 冯钰涵

云南大学 云南省昆明市 650000

克孜尔石窟作为中国开凿最早(公元 3 世纪)的大型石窟群,地处丝绸之路北道中枢,是佛教艺术由印度经中亚传入中国的关键节点。在现存的349 个洞窟中,第38 窟因其保存完整性和艺术典型性被学界公认为龟兹风格成熟期的代表作[2][7]。该窟的壁画集中呈现了 5-6 世纪龟兹地区独特的菱形构图体系,这种构图形式在印度和中亚佛教艺术中均未发现,是龟兹画师的独创性贡献[6]。研究材料来自克孜尔石窟研究所的壁画测绘数据、柏林亚洲艺术博物馆藏二战前壁画记录,以及2025 年太赫兹技术对烟熏壁画的检测报告[3]。

学界将克孜尔壁画分为四期,第38 窟属于发展期向繁盛期过渡阶段(4世纪末至 5 世纪末),正值龟兹艺术本土化成熟的关键期,此时期壁画突破印度“ 一图一景” 的连续叙事模式,创造出菱形格单景式构图,在有限空间内浓缩故事精髓,第38 窟的38 幅本生故事即是典范[2]。

菱形构图(学界亦称“ 菱形山峦” )的起源存在多元阐释。有的学者认为这是佛教宇宙观的象征,菱形格单元象征着佛教的须弥山。也有的学者认为这种菱形构图是本土自然崇拜转化。从地理上来看,龟兹地处天山南麓与沙漠之间,居民对山脉怀有深切崇拜。画师将天山山脉的三角形轮廓提炼为几何化菱形,并在格内绘制树木、动物,形成理想化的佛教圣境。

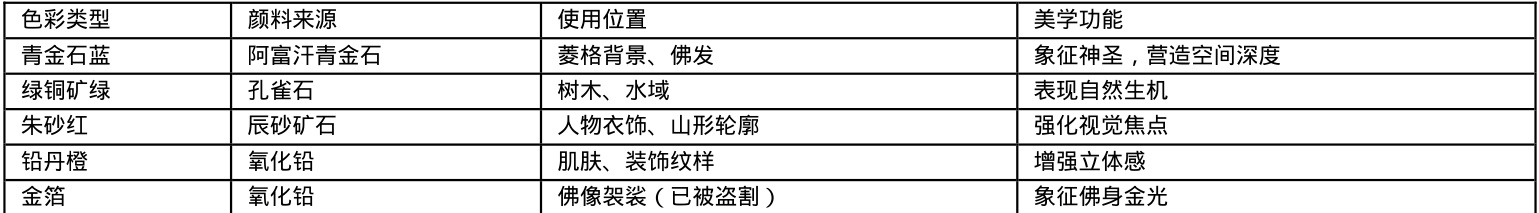

券顶被划分为大小均等的菱格单元,每边长度约 40-50 厘米,采用中心对称布局,以中脊为轴,菱格向两侧券腹呈放射状排列,单元间以山形边线分隔,既界定独立空间,又保持整体连贯[5]。这种“ 青绿为底,朱白勾线” 的设色模式,在冷暖对比中达到和谐统一。尤其菱格边框的赭红与石青交替,通过色彩振荡增强立体感。壁画使用天然矿物颜料,通过冷暖交替创造动态平衡,如下表所示:

表1 第38 窟壁画色彩体系分析(基于太赫兹光谱检测数据)[3][6]

在典型场景选择上,每个菱格仅绘制13 个人物,并且选取故事的高潮情节,比如第38 窟“ 猕猴王舍身救群猴” 中的猕猴王以身为桥的瞬间[2]。画面中有着很多符号化元素,比如反映小乘佛教“ 不立偶像” 传统的以菩提树象征成道和佛脚印替代佛陀形象等。画面视角统一采用俯视构图,使不同故事获得一致的观看逻辑。

券顶现存菱格本生故事32 幅,因缘故事6 幅,其构图体现着高度程式化与创新性的统一。在《萨薄燃臂引路》故事中使用空间压缩技巧,商人、骆驼与萨薄(佛陀前世)被压缩于单格,萨薄高举燃烧的手臂构成视觉引导线,指向右上角的城市轮廓[2]。菱格内人物姿态形成力学平衡,在《鸽王焚身施迷路人》中鸽子俯冲的动态与旅人仰卧的静态形成张力[5]。画面中不乏动物主题的创新,超半数故事以动物为主角,有猴、鹿、象等,反映着龟兹游牧文化对佛教艺术的渗透。

德国探险队曾将其命名为“ 音乐家合唱洞” ,因其南北壁上部的《天宫伎乐图》绘有连续天宫栏墙,龛内伎乐构成音乐性视觉节奏,栏墙以凹凸结构模拟三维空间,每砖分上中下三层,分别施黑棕、绿、蓝色,边缘勾白线强化转折[5],伎乐每龛两身,肤色一深一浅交替(铅丹与白粉),手持乐器包括五弦琵琶、阮咸、横笛等14 种[7],左侧天人弹奏时的侧身与右侧舞者的回眸形成空间对话,突破单幅画面局限。

窟内的本土人物造型如佛陀与供养人呈现圆脸扁额的龟兹人头型特征,摆脱犍陀罗的希腊化面容都标志着龟兹风格成熟,画面内容里使用铁线描勾勒轮廓,莼菜描表现衣褶,展现“ 屈铁盘丝” 的西域线描传统[4],菱形格采用散点透视,天宫栏墙使用成角透视,反映多元技法融合。

菱形构图深层契合说一切有部“ 三世实有” 思想,券顶菱格象征过去世(本生),侧壁佛传代表现在世,后室涅槃像预示未来世。僧侣右旋礼拜时,视线随菱格序列移动,经历“ 观像—忆佛—悟法” 的禅修过程。

第38 窟壁画中的菱形格本身是龟兹对佛教艺术的独特贡献,不仅包含了本土创造的元素,还同时还包容了印度树下禅坐、龙王听法等源自秣菟罗艺术题材元素、供养人长袍的宽袖设计及云气纹出现这样的中原特征,还受到波斯艺术的影响,如联珠纹、对雁纹装饰带沿菱格边框分布等[4],多种艺术元素的融合发展,成为丝路文明中的“ 视觉调色盘” 。

这种菱形构图模式沿丝绸之路东传后,影响了许多地区的壁画艺术创作。敦煌莫高窟第275 窟北壁阙形龛采用竖向菱格,色彩转为土红为主调,在原有基础上融合了中原的审美改造[6];河西走廊上的马蹄寺中石窟菱形边线简化为波浪纹,是这种构图传播过程中的形式简化;高昌石窟中柏孜克里克早期洞窟直接模仿龟兹菱格布局。

总之,克孜尔第38 窟的菱形构图是5-6 世纪龟兹艺术家的天才创造,它不仅是佛教宇宙观的视觉隐喻,更是丝路多元文化熔铸的结晶。它以几何秩序统摄叙事碎片,将印度佛教母题、波斯装饰基因与本土审美传统融合发展为独特的壁画范式,通过色彩振荡与线性韵律,不仅实现装饰性与宗教性的统一,还是其美学价值的独特体现。

参考文献:

[1]霍旭初.《龟兹石窟艺术研究》. 新疆人民出版社, 2023.

[2]赵莉.《克孜尔石窟内容总录》. 文物出版社, 2020.

[3]张惠明.《中亚佛教艺术中的空间与间》. 北京大学出版社, 2024.

[4]李雨濛. “ 克孜尔石窟菱形格形式起源再探” 《美术研究》2024(2):7885.

[5]徐永明. “ 龟兹石窟作为中国佛教艺术起始点的历史依据” 《西域研究》2023(4): 1222.

[6]浙江大学艺术与考古学院. “ 太赫兹时域光谱在克孜尔烟熏壁画识别中的应用” 《文物保护与考古科学》2025(1): 4553.

[7]德国柏林亚洲艺术博物馆.《新疆克孜尔石窟壁画收藏录》1933(2019影印版).

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)