水利水电施工管理特点及质量控制探析

于方园

中国水利水电第八工程局有限公司 湖南长沙 410000

一、引言

随着"双碳"目标的提出和新型电力系统建设的推进,水利水电工程迎来了新一轮建设高潮。根据水利部最新统计数据,2023 年上半年全国水利建设完成投资 5254 亿元,较去年同期增长 18.1% ,创历史新高。然而,这类工程普遍具有投资规模大、建设周期长、技术复杂等特点,给施工管理带来了严峻挑战。

当前,我国水利水电工程建设面临着前所未有的机遇与挑战。一方面,国家政策支持力度持续加大,“ 十四五” 规划明确提出要加快推进 150 项重大水利工程建设;另一方面,工程质量要求不断提高,生态环境保护约束日益严格,施工管理难度显著增加。在这种背景下,传统的施工管理模式已难以满足现代水利水电工程建设的需要,亟需建立更加科学、高效的质量管理体系。

本文基于系统论视角,结合典型案例分析,深入探讨水利水电施工管理的特殊性及其质量控制方法。研究采用文献分析法、案例研究法和实地调研法,旨在为工程实践提供有益参考。通过构建水利水电施工质量管理的理论框架,提出具有可操作性的质量控制策略,以促进我国水利水电工程建设质量的整体提升。

二、水利水电施工管理的核心特点

2.1 多维复杂性特征

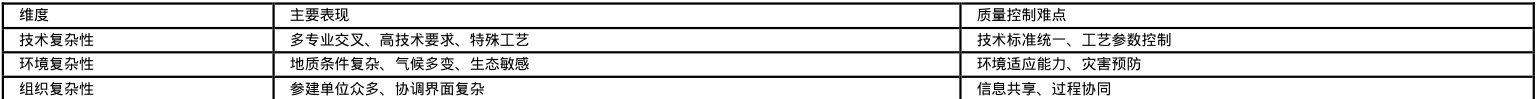

水利水电工程的复杂性是一个多维度、多层次的系统特征,主要体现在技术、环境和组织三个维度(见表 1)。这种复杂性不仅增加了施工管理的难度,也对质量控制提出了更高要求。

表 1 水利水电工程复杂性表现及影响

技术风险:包括设计缺陷、施工工艺不当、材料不合格等技术性问题。这类风险直接影响工程质量和安全。显示,技术风险导致的质量问题约占水利水电工程总质量问题的 45‰

2.2 系统性风险特征

水利水电工程的风险具有明显的链式反应特点,各类风险因素相互关联、相互影响,形成复杂的风险网络。根据风险来源和影响程度,可以将水利水电工程施工风险分为三个主要类别:

自然风险:包括地震、洪水、滑坡等自然灾害风险。这类风险往往具有突发性和不可预测性,可能造成重大损失。例如,某水电站施工期间遭遇特大洪水,导致围堰溃决,造成重大经济损失。

管理风险:包括组织协调不力、资源配置不当、进度控制失衡等管理问题。这类风险虽然不直接表现为工程质量问题,但会通过影响施工过程间接导致质量缺陷。

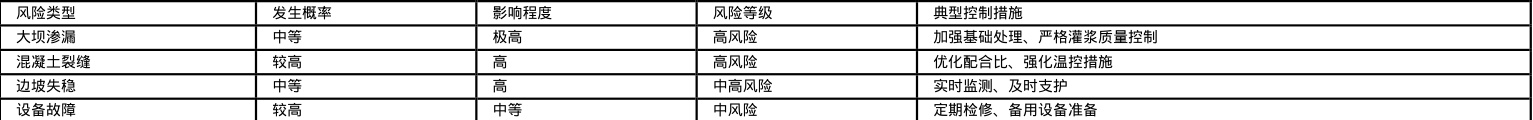

表 2 水利水电工程施工风险等级评估

风险评估矩阵分析显示,高后果-高概率风险主要集中在大坝施工(溃坝风险)、地下洞室(塌方风险)和高压管道(爆管风险)等关键部位。针对这些高风险点,需要采取针对性的预防和控制措施。

2.3 时空紧迫性特征

水利水电工程常面临"窗口期"施工压力,这种紧迫性特征主要表现在以下三个方面:

季节性约束:许多水利工程需要在特定季节完成关键节点施工。例如,水库工程通常在枯水期进行大坝截流和基础施工,必须在汛期来临前达到预定高程,否则将面临巨大风险。

生态限制:为保护水生生物,许多工程被要求在鱼类繁殖期暂停施工或采取特殊保护措施,这大大压缩了有效施工时间。

投产需求:电力紧缺地区往往要求水电站尽早投产发电,这种外部压力会传导至施工环节,要求加快工程进度。

以三峡工程为例,其船闸混凝土浇筑高峰期月强度达 50 万立方米,创造了世界纪录。这种高强度施工对资源调配和工序衔接提出了极高要求。在施工组织方面,采用了"三班倒"连续作业模式,投入了大量先进设备和技术人员;在质量控制方面,建立了全过程监测系统,确保在高强度施工条件下仍能保证工程质量。

三、基于质量控制的施工管理优化策略

3.1 动态计划管理体系

科学的计划管理是确保水利水电工程质量的基础。传统的静态计划管理已难以适应现代水利水电工程的复杂性要求,需要建立更加灵活、精准的动态计划管理体系。具体而言,可以构建"PDCA+滚动计划"的双循环机制:

计划阶段(Plan):采用 BIM 技术进行 4D 施工模拟,将时间维度与三维模型相结合,直观展示施工全过程。通过碰撞检测和工艺模拟,提前发现潜在问题,优化施工方案。例如,在某抽水蓄能电站建设中,通过 BIM模拟发现了压力钢管安装与混凝土浇筑的冲突问题,及时调整了施工顺序,避免了质量事故。

执行阶段(Do):运用关键路径法(CPM)识别控制节点,集中资源保障关键线路施工。同时,建立周-月-季三级进度预警机制,当实际进度偏离计划超过阈值时自动触发预警,便于及时采取纠偏措施。

检查阶段(Check):通过现场巡查、质量检测和进度比对,全面评估计划执行情况。利用无人机航拍、三维激光扫描等新技术,快速获取现场实际情况,提高检查效率和准确性。

改进阶段(Act):根据检查结果优化后续计划,形成良性循环。同时,将经验教训纳入知识库,为后续工程提供参考。

实践表明,科学的计划管理可使工期偏差率降低 30%以上。在某大型引水工程建设中,通过实施动态计划管理,关键线路施工效率提高了 25% ,质量合格率达到 98.7%9

3.2 精益资源管理模式

水利水电工程施工需要投入大量人力、物力和财力资源,如何优化资源配置、提高资源利用效率是质量控制的重点。现代精益管理理念为水利水电工程资源管理提供了新思路,可以构建"云平台+物联网"的资源管控系统:

人力资源精益管理:采用智能安全帽实现人员定位和资质管理,确保特种作业人员持证上岗,建立技能矩阵,根据工程需要动态调配施工队伍实施绩效考核,将质量指标与薪酬挂钩

材料资源精益管理:应用 RFID 技术追踪材料全流程质量信息,实现从生产到使用的全程可追溯建立智能仓储系统,自动预警材料库存和有效期推行限额领料制度,减少材料浪费

设备资源精益管理:安装远程监控装置,实时掌握设备运行状态建立预防性维护计划,降低设备故障率优化设备调度方案,提高使用效率。某大型水电项目应用此模式后,机械利用率提高 25% ,材料损耗率下降 18%,人工效率提升 30‰ 。特别是在混凝土施工中,通过精确控制原材料配比和搅拌时间,混凝土强度合格率从 92% 提高到 98.5‰ 。

3.3 全过程风险防控机制

水利水电工程施工风险防控需要贯穿工程全过程,建立"识别-评估-应对-监控"的闭环管理系统:

风险识别:建立风险数据库和案例库,收录历史工程风险事件组织专家团队进行现场踏勘和风险辨识利用WBS 分解工程结构,系统识别各环节风险。

风险评估:采用模糊综合评价法量化风险等级运用蒙特卡洛模拟预测风险发生概率绘制风险热力图,直观展示高风险区域。

风险应对:制定分级响应预案,明确不同级别风险的处置流程,建立应急资源储备,确保快速响应能力,购买工程保险,转移部分财务风险。

风险监控:部署智能监测设备,实时采集风险指标数据,开发基于 AI 的风险预警系统,自动分析监测数据,定期进行应急演练,提高实战能力。

在某高拱坝工程建设中,通过实施全过程风险防控,成功预警并处理了 12 起潜在风险事件,避免直接经济损失超过 5000 万元。特别是在坝基开挖阶段,通过实时监测边坡变形,及时调整开挖方案,避免了重大安全事故的发生。

四、质量提升的创新路径

4.1 数字化转型

随着信息技术的发展,数字化转型已成为提升水利水电工程质量的重要途径。具体实施路径包括:

智慧工地建设:搭建统一的工程管理平台,集成进度、质量、安全等管理模块,部署环境监测、视频监控、员定位等智能终端,开发移动应用,实现现场问题即时上报和处理。

数字化质量控制:应用三维激光扫描技术进行实体质量检测,利用无人机进行高空和隐蔽部位质量巡检,开发移动端质量验收系统,实现无纸化验收。

大数据分析应用 ∵ 建立质量数据库,积累历史质量数据,运用机器学习算法分析质量缺陷规律,开发质量预测模型,提前防范质量风险。

某大型水电站通过数字化转型,质量检查效率提高 40% ,质量问题整改周期缩短 60% ,工程档案完整率达到 100‰ 。特别是在大体积混凝土施工中,通过数字化温控系统,混凝土裂缝发生率降低 80%以上。

4.2 标准化建设

标准化是保证工程质量的基础,水利水电工程应建立完善的标准化体系。

工艺标准化:编制施工工艺标准图集,规范各工序操作流程,制作标准化工艺视频,直观展示正确施工方法,建立工艺参数数据库,提供科学参考依据。

管理标准化:制定质量管理手册,明确各方质量责任,统一质量检查表格和验收标准,建立质量问题分类分级标准。

行为标准化:制定岗位操作规程,规范作业人员行为,推行“ 手指口述” 安全确认法,开展标准化班组建设活动。

在某跨流域调水工程中,通过全面推行标准化建设,各参建单位的质量意识显著提高,工艺执行偏差率从15%降至 5%以下,工程质量一次验收合格率达到 99.2%9 。

4.3 人才培养与技术创新

高质量的人才队伍和技术创新是保障工程质量的核心要素:

人才培养体系:建立工匠工作室,发挥技术能手引领作用,定期开展技能比武和岗位练兵活动,实施"师带徒"培养机制,传承工艺技术。

技术创新机制:设立专项科研经费,支持质量技术攻关,建立产学研合作平台,促进技术成果转化,举办技术交流会,推广先进经验。

质量文化建设:开展质量月活动,营造质量优先氛围,设立质量奖励基金,激励质量创新,建立质量责任追溯制度,强化责任意识

在某抽水蓄能电站建设中,通过培养专业施工队伍和开展技术攻关,复杂地质条件下隧洞开挖的超挖量控制在 5cm 以内,远优于行业平均水平。工程荣获国家优质工程奖,创造了显著的经济和社会效益。

五、结论与展望

5.1 主要结论

通过对水利水电施工管理特点及质量控制的系统研究,得出以下主要结论

水利水电施工管理具有显著的三维复杂性特征,这种复杂性是工程质量控制面临的主要挑战。只有从技术、环境和组织三个维度协同发力,才能有效提升质量管理水平。

风险链式反应是水利水电工程的固有特性,需要建立全过程、系统性的风险防控机制。通过科学的风险识别、评估、应对和监控,可以显著降低质量风险发生概率和影响程度。

数字化转型为水利水电工程质量控制提供了新的技术手段。智慧工地建设、数字化质量控制和大数据分析应用,正在深刻改变传统的质量管理模式。

标准化建设和人才培养是确保工程质量的基础保障。只有建立完善的标准化体系,培养高素质的专业人才队伍,才能实现工程质量的持续提升。

5.2 未来展望

随着新技术的发展和应用,水利水电施工质量管理将呈现以下发展趋势:

智能化水平持续提升:人工智能、物联网、5G 等新技术将更广泛应用于质量管理,实现质量控制的智能化、自动化和精准化。

绿色建造成为主流:在"双碳"目标下,绿色施工技术和环保型材料将得到更广泛应用,工程质量的内涵将扩展到全生命周期的环境影响。

协同管理更加深入:基于区块链技术的多方协同平台将打破参建单位间的信息壁垒,实现质量数据的实时共享和全过程可追溯。

预防性质量控制成为重点:通过数字孪生等技术,将实现工程质量问题的提前预测和预防,质量控制模式将从"事后处理"向"事前预防"转变。

未来,水利水电工程质量控制将朝着更加智能化、绿色化、协同化和预防性的方向发展,为工程建设质量提供更加有力的保障。这要求行业从业者不断更新知识体系,掌握新技术新方法,推动我国水利水电工程质量水平持续提升。

参考文献

[1] 中华人民共和国水利部. 水利工程建设质量发展纲要(2021-2025 年)[Z]. 2021.

[2] 中国电力建设企业协会. 水电建设工程智能建造技术指南[M]. 北京:中国电力出版社, 2022.

[3]张建云, 等. 重大水利工程质量风险防控理论与方法[J]. 水利学报, 2021,52(3):253-264.

[4] 中国水利工程协会. 水利水电工程施工标准化管理指南[M]. 北京:中国水利水电出版社, 2023.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)