高校跆拳道训练对学生身体素质提升的实证研究

赵鑫

天府新区航空旅游职业学院 四川省眉山市 620000

引言:

高校学生的身体素质是国家健康教育的重要组成部分,也在个体全面发展中发挥基础作用,跆拳道作为一项奥运会正式比赛项目,其运动特性兼具技击性与健身性及观赏性,跆拳道在高校体育教育中应用广泛且潜力突出,跆拳道训练包含踢击动作与步法移动,力量与柔韧训练等多样化内容,理论认为其具备显著的身体素质提升效果。当前关于跆拳道训练促进身体素质的研究存在不足,缺乏系统性与全面性分析对训练效果量化评估,阻碍了其在高校体育中的深入应用,研究设计实验对跆拳道训练进行实证验证,系统评估其对高校学生身体素质五个维度的影响,为体育课程优化及学生健康促进提供科学参考。

1. 研究设计与方法

1.1 实验对象选择标准

研究选取一所综合性大学的 120 名在校学生为实验对象,所有参与者年龄分布在 18 至 22 岁之间,实验对象的选取标准包括身体健康状况良好与无既往心血管疾病或运动损伤史等禁忌症,且未接受过系统性的跆拳道训练。实验组与对照组各由 60 人组成,研究人员基于分组前测试确保两组在年龄与身高体重及基础体能水平等方面无显著差异,确保实验组与对照组之间的数据具备可比性与实验结果的可靠性。

1.2 训练方案制定原则

依据运动训练学理论与跆拳道运动特点制定训练方案,实验为期 16 周,训练频率为每周 3 次,每次训练持续 90 分钟。完整训练结构包括热身运动与基本动作练习,技术学习与体能训练及放松整理五个部分,其中热身运动为动态拉伸及基础活动动作准备,基本动作练习包括步法移动与低位对踢的相关肌肉动态训练,技术学习涉及前踢与旋踢中段后踢及连贯技术组合的练习部分,体能训练包括核心肌群增强与快速反应动作及平衡发展训练,放松整理为静态拉伸与放松动作的组合,训练负荷逐次递增以确保科学性与安全性[1]。

1.3 身体素质测试指标体系

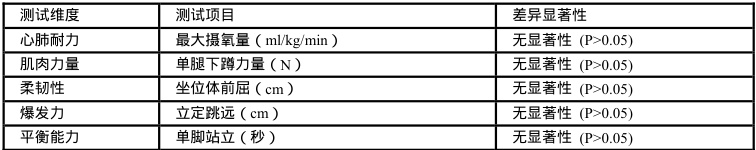

根据全面性与科学性及可操作性原则,针对心肺耐力与肌肉力量,柔韧性及爆发力与平衡能力五个维度进行测试,具体项目包括最大摄氧量(反映心肺能力),握力与背力(反映肌肉力量),髋关节屈曲角度与坐位体前屈测试(反映柔韧性),立定跳远成绩(反映下肢爆发力)以及单脚站立平衡测试[2]。使用标准化测试设备,如气体分析仪与力量测定仪及超声测量设备等,确保测试环节数据的准确性及易复现性。表 1 展示了训练前身体素质关键指标基线条件,实验组与对照组在基线均无显著差异。

表 1 高校学生训练前身体素质关键指标基线条件

2.1 有氧代谢能力改善分析

跆拳道训练作为一种以高强度间歇运动为基础的综合格斗运动,对心肺功能的提升有显著作用,在跆拳道的训练过程中,参训者需要反复完成动态的连续踢击动作与复杂的步伐移动以及快速的高强度换位,这些都会对心肺系统形成强烈的刺激,迫使其动态寻求更高效的代谢与供氧能力,从而促进有氧代谢的改善[3]。这种提升表明训练不但显著改善了个体的供氧能力,而且直接关乎身体对氧气利用效率的全面提升,而与对照组相比,这种改善表现出了极显著的差异(P<0.01)。

此类代谢能力的提高主要来源于跆拳道运动中踢击的技术要求与对抗练习的综合作用。踢击动作通过瞬间的爆发力输出与协调性要求,有效增强心肌的收缩能力,最终提高心输出量。对抗训练则通过模拟实战环境持续挑战参训者的体能极限,进一步刺激肺部功能的增强,并提高毛细血管的通透性,以利于更高效率的气体交换,跆拳道训练中的运动负荷分布能够使血液携氧能力得到最大化开发,例如训练中反复出现的高强度冲刺踢与短时快速节奏步伐转移能逼迫机体动员更多的氧气进入肌肉组织,而中低强度的训练节奏则促进了血液氧气的高效运输与分配。这些综合的生理变化促使心血管与肺部系统的适应性重构,表现在细胞层面的代谢能力提升(如线粒体功能加强)与组织层面的供血效率提升,尤其是长期训练后所获得的血氧供应能力与肌肉代谢效率的改善,不仅让参训者在长时间运动时表现出更持久的耐力与稳定的体能基础,还为日常的心肺功能优化提供了强有力的保证,在更长远的视角下这种训练模式还可能帮助个体减少与心肺衰弱有关的慢性疾病风险。

2.2 心血管系统适应性变化

长期跆拳道训练会引导心血管系统产生系列积极的适应性变化,这种变化表现在静息生理状态与运动生理状态的双重优化上,尤其是心率及血压与血管功能等核心指标的改善。实验组学生在连续进行跆拳道训练后,其安静心率从 72.4± 6.2 次/分降至 65.8± 5.7 次/分,显示出显著的降低,这种心率下降意味着参与者的心脏在安静状态下的工作效率显著提升,同时也表明了心脏收缩力的增强使得每搏输出血量增加,从而无需通过更高的心率来维持日常的基础代谢供血需求,收缩压与舒张压也得到明显改善,这些改变进一步反映出心血管系统通过规律性运动的刺激,逐渐趋于更高效的工作与更稳定的休整状态。

跆拳道训练为何能够引起如此显著的心血管功能改善?首先在运动负荷的作用下,心脏作为血液动力的核心器官需要适应摄氧量与耗氧量的动态变化,这一过程中可逐步加强心肌细胞的力量与耐久性,从而优化心脏结构,提高每搏输出量与心输出量,跆拳道训练中的动态动作(如踢腿,转身)与静态动作(如站桩或保持平衡)比例恰当,能在不同情况下提升血管弹性与顺应性,尤其在对抗训练中的突发冲刺动作,不仅能锻炼心脏的最大供血潜力,还能通过扩张毛细血管进一步降低全身外周阻力,这正是实验数据显示血压下降的主要原因之一。心血管功能增强也离不开血循环效率的提升,在跆拳道运动中,大量的动态活动使血液的流通更加快速与均匀,长期以往会优化内皮细胞功能并增强血管壁的健康水平,从而提升动脉与静脉的弹性。这种跆拳道训练不仅能优化血液循环效率,显著降低血液粘稠度,减少动脉粥样硬化等心血管相关病变的风险,还能通过高强度间歇训练刺激血液中一氧化氮的分泌增加,一氧化氮是一种重要的内源性血管扩张因子,可以有效促使血管扩张,改善血流动力学,提高组织供氧能力,适度的高强度训练还能增强毛细血管新生与血管弹性,进一步优化外周循环功能,从整体上降低心血管疾病发生的可能性。长期坚持此类训练,对改善心血管健康及全身代谢功能具有深远作用,不仅对普通人群意义重大,对高风险人群更具预防价值。

3 跆拳道训练对肌肉力量素质的促进效应

3.1 下肢肌群力量发展特征

跆拳道作为一项以腿法为主的技击性运动,其动作特点决定了对下肢肌群进行集中化与强化的训练刺激,在大量的跆拳道训练中包括前踢等动作,为下肢肌肉提供了丰富的负荷变化,这些技术动作的执行要求下肢肌群在不同的力量输出模式下协调工作,进一步触发腿部肌肉的适应性增强,实验数据显示,经过系统性训练后实验组学生下肢的等长收缩最大力量表现出短时间内显著的力量提升。这种力量的提升首先得益于下肢关键肌群的针对性强化,跆拳道踢击动作要求股四头肌在踢腿时迅速发力推动腿部向前踢击目标,同时腘绳肌与臀大肌则负责在回收动作中维持速度与稳定性,这些主要肌群的收缩能力在重复刺激下得到了显著增强,跆拳道训练强调动作的高频率重复与极限发力,这种高强度与动态的方式有助于最大力量与爆发力的双重发展。特别是在踢击过程中,由于负荷动态变化(从初速度出发到目标踢击的瞬间完成),对肌肉力量的要求不仅包括绝对力量,还涉及速度力量的提高。下肢肌肉间的协调效能在跆拳道训练中也得到了充分提升,在完成踢击动作时,不同肌群需要在正确的时间内相互配合以实现高效的发力,动态踢法中股四头肌与腘绳肌在动作执行与稳定过程中相互补充,而腰臀部核心肌肉则提供了额外的动力支持与动作的稳定基点,这种协调配合的训练效应使得下肢整体肌肉群不仅力量增强,还达到了更加流畅与高效的力学表现。

3.2 核心稳定性增强机制

核心稳定性是人体在运动中实现平衡与力量传导的关键能力,而跆拳道训练在提高核心稳定性方面具有显著优势,实验结果表明,训练组学生腹肌耐力测试的得分从34.2± 5.8 次提升至42.7± 6.4 次,提升幅度高达 24.9% ,这种核心稳定性的增强来源于跆拳道特有动作对深层核心肌群及神经控制系统长期的综合训练效应,体现了技术动作与核心肌群协调配合的提升。跆拳道训练中的核心稳定性发展主要源于平衡控制与身体姿态调节的高要求。在跆拳道的单腿支撑练习中,单腿需要在支撑过程中保持高度的静态稳定性,同时为对侧下肢力量的运用提供支撑,这一过程中深层的核心肌群(如腹横肌,多裂肌与骨盆底肌群)被迫处于高水平激活状态,以帮助身体维持支撑稳定,其结果是核心肌群的力量与耐久能力得到了充分锻炼,并且在多次重复性的动作练习中体现出累积效应。从长期机制来看,核心增强的过程不仅局限于力量耐力的提升,还涉及神经肌肉连接的强化,神经肌肉系统在多次高频次与复杂动作的优化刺激下能够显著提高核心区域肌肉的激活效能,这意味着即使是在不依赖主动力量输出的情况下,核心肌群也能够通过更高效的神经控制,协助完成复杂纤细的力量传递。

4 跆拳道训练对柔韧性与协调性的优化作用

4.1 关节活动度提升规律

跆拳道技术强调大幅度的腿部动作与精确的力量控制,这对髋关节与踝关节等部位的活动范围提出了极高要求,实验结果显示,训练组学生髋关节屈曲角度从训练前的 98.4± 8.6 度增长至 122.7± 9.2 度,改善幅度高达24.7% ,表明跆拳道训练对关节活动度的提升效果显著,这种改善主要得益于跆拳道系统化训练中踢腿与转身等高腿法的动作特性,以及拉伸练习的标准化与规律化。动态拉伸与静态拉伸的结合是提升柔韧性的核心策略。在动态拉伸中,通过踢腿等活动模拟技术动作进行肌肉群的预热与活动范围的动态扩大,而静态拉伸则以缓慢施力拉长肌肉与韧带,增大关节周围软组织的弹性与可塑性,跆拳道特有的高抬腿与横踢动作能够直接增加髋关节的灵活性,同时改善踝关节与膝关节的活动水平,长期持续的训练使关节的活动范围在逐渐习惯化中得到提升,关节软组织的粘弹性特征得到改善,为实现高质量的技术动作打下了基础。

从生理角度来看,拉伸练习会增加肌腱的延展性并降低其刚性,同时使关节滑液分泌增加,从而减少关节间的摩擦力,随着训练的深入,这种柔韧性的增强还可以降低运动损伤的风险,使得学员更轻松应对运动中的巨幅动作,髋关节与踝关节活动度的提升不仅有利于技术提升,还促进了整体动作的流畅性与安全性。

4.2 动作协调能力发展分析

跆拳道是一项技术含量高且动作样式复杂的运动,技术动作融合了灵活运动以及精准控制与肌肉协同发力的多重要求,实验发现,训练组学生在平衡能力测试中单脚站立时间由 23.6± 4.2 秒延长至 32.1± 5.7 秒,提升幅度高达 35.8%9 这一显著的提升充分表明跆拳道训练对协调能力与平衡能力有卓越的促进作用。跆拳道复杂的动作时空结构要求肌肉群之间做到高度的协调配合。例如,在完成踢击动作时,不仅需要下肢肌肉有节奏地输出力量,还需要核心肌群与上肢同步协作来维持身体的平衡,而这一切的实现依赖于神经系统对肌肉动态控制的有效整合,通过技术动作的学习与反复实践,大脑皮层运动区域得到了持续的训练刺激,其对肢体运动的精确控制能力逐步改善,这种神经系统的适应性提升进一步增强了肌肉群之间的整合,使动作更加连贯稳定。

5 跆拳道训练效果的综合评价

5.1 身体素质提升的全面性特征

跆拳道训练对高校学生身体素质产生全方位的积极影响,心肺耐力与肌肉力量,柔韧性与爆发力,以及平衡能力五个维度指标均获得显著改善,改善程度在 12.3%35.8% 之间。不同身体素质要素的协调发展表明跆拳道训练内容的多样性与训练方法的综合性能够满足全面身体素质发展的需要,为高校学生提供了理想的运动干预方案。

5.2 训练适应性与个体差异分析

实验过程表明,不同个体对跆拳道训练的适应程度存在显著差异,其中初始体能较弱的学生在体能耐力以及肌肉力量与灵活性等指标上的改善幅度更为显著,而基础较好的学生则在技术掌握与速度协调性方面取得更大进步。这反映出跆拳道训练需要因材施教,根据学生的具体情况制定个性化训练方案,结合分层教学与差异化训练策略,以最大化训练效果。同时,针对不同层次的训练需求,可以依据个体能力与适应情况动态调整训练负荷,通过科学指导与反馈机制帮助学生提升训练效率,不仅促进能力增长,还增强训练动力与长期参与积极性。

结语

跆拳道训练作为一种综合性运动干预手段,对高校学生身体素质提升具有显著的促进作用,实证研究证实,系统化的跆拳道训练能够全面改善学生的心肺耐力与肌肉力量,柔韧性及爆发力与平衡协调能力,各项指标的改善程度均达到统计学意义上的显著水平。跆拳道训练通过技术动作练习与体能训练等多元化内容,为身体素质的全面发展提供了有效途径,研究结果为高校体育课程改革与学生体质健康促进工作提供了重要的科学依据,建议高校体育部门将跆拳道训练纳入常规体育教学内容,制定科学合理的训练方案,充分发挥其在学生身体素质培养中的积极作用。未来研究可进一步探讨不同训练周期与训练强度对身体素质改善效果的影响,为跆拳道训练方案的优化完善提供更加精准的指导。

参考文献

[1]龚耕,王滔.跆拳道训练在大学生体质健康促进中的应用[J].拳击与格斗,2025,(08):11-13.

[2]张国吉.跆拳道体能训练现状及其改进策略研究[J].当代体育科技,2025,15(10):13-16.

[3]卢晓彤,秦占全.关于大学生跆拳道运动员心理素质训练的策略研究[J].体育风尚,2025,(05):149-151.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)