某型高温升燃烧室高空点火试验研究

曾帅 张震相 刘爽 侯宝玉 张杰

中国航发四川燃气涡轮研究院 四川绵阳 621010;西南科技大学 四川绵阳 621010

关键字:燃烧室;高空点火;试验研究

1 引言

新型战斗机对高性能发动机的需求日益增加,其中高推重比是发动机综合性能的核心指标,也是新一代发动机的重要目标之一[1]。从循环参数优化来看,提高涡轮进口温度是提升推重比最直接且有效的手段。涡轮进口温度的提高对燃烧室提出了更高的温升要求。未来战斗机动力系统涡轮前温度将达 2400K,燃烧室温升需约 1600K,这表明高温升已成为新一代发动机燃烧室设计的关键特征[2]。

近年来,燃气涡轮发动机燃烧室发展了多种先进燃烧组织技术,基于空气动力学和湍流燃烧原理,通过优化空气流动和燃油分布,形成最佳油气比,实现按需可控燃烧。在各项发动机计划的推动下,多旋流燃烧、中心分级燃烧、驻涡燃烧和可变几何燃烧等高温升燃烧技术相继提出。其中,多旋流燃烧和中心分级燃烧凭借性能优势成为研究重点[3]。典型设计包括GE 公司的双旋预混燃烧室(TAPS)[4]、日本 JAXA 的 Lean-staged 燃烧室[5]及罗罗公司的Lean-burn 燃烧室[6]。旋流燃烧技术通过稳定火焰、促进油气混合,提高燃烧效率,已成为燃烧室技术的重要方向。

国内外学者针对燃烧室液态燃油在常温常压条件下的点火特性进行了广泛研究,主要集中于旋流器结构、气流速度、燃油分布和点火位置等因素的影响。Kobayashi[6]发现,当内旋流角度为- 45∘ 时,火焰传播范围较广,而在 0∘ 时,火焰较明亮但局限于回流区。Rao[7]通过试验研究指出,较低的流速和较小的燃油液滴直径可显著降低最小点火能,同时回流区等低速区域有利于火焰的发展。此外,FU 等[8]研究表明,点火位置对中心分级燃烧室的点火边界影响有限,但气流速度增加会导致点火油气比先减后增。Marrero[9]认为最佳点火位置位于回流区外侧,而 A. Neophytou[10]通过直接数值模拟证明,当点火区域燃料蒸汽充足时,火花可迅速点燃燃料。徐丽等[11]的研究表明,三旋流燃烧室的内、中旋流角度组合决定点火成功,而外旋流则影响点火极限;依次增加内、中、外旋流角 10∘ 可提升点火性能。吴浩玮[12]通过PIV 与PLIF 光学诊断技术发现,预燃级内级有旋方案能优化回流区结构并提升点火性能,而无旋方案则削弱点火效果。这些研究为燃烧室点火性能的提升提供了重要依据。

在燃烧室结构优化方面,多旋流设计、台阶高度及多级气量分配对点火性能具有重要影响。代威[13]研究表明,对于采用同向旋转强旋流的旋流杯,当空气雾化喷嘴的气液比超过 3时,可形成稳定液雾;当第 1、2 级旋流器气量比从 0.8 增加到 1.2 时,旋流杯液滴韦伯数超过 40,液滴已完成充分二次雾化,进一步增加第 2 级旋流器气量对点火和熄火特性无显著影响。付镇柏等[14]研究了不同台阶高度对贫油燃烧中心分级燃烧室点火性能的影响,结果表明,较大台阶高度可拓宽贫油点火边界,且最小贫油点火油气比随火焰筒压降增加而降低。此外,燃油液滴直径和气流速度对点火能量需求也有显著作用。Huang 等[15]的研究显示,在 1~15J点火能量和 1~15Hz 频率范围内,点火能量对中心分级燃烧室点火性能的影响明显大于点火频率。这些研究为燃烧室点火特性的优化提供了关键参考。

相较于传统富油燃烧室,高温升燃烧室因头部进气量占总进气量过大(约 40%-70% ),在燃烧稳定性边界上面临严峻挑战,尤其高空再点火性能尤为关键。为深入研究其高空再点火机理及影响因素,本文在常温负压条件下开展了系统试验,量化点火极限及其变化规律。研究结果揭示了多级旋流燃烧室贫油点火的关键影响因素,为高性能燃烧室的气动设计优化提供了科学依据,具有重要的工程价值。

2 研究对象及试验系统

2.1 燃烧室

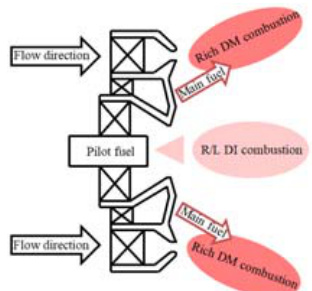

本文研究的燃烧室为高温升单头部燃烧室,其头部结构如图1 所示。头部采用同心布置,中心级由离心喷嘴和一级旋流器组成,主燃级由直射喷嘴和轴向旋流器构成,并环绕中心级外侧布置。火焰筒采用多斜孔冷却设计,点火时仅由离心喷嘴供油。

点火位置设置在头部出口下游,与火焰筒内壁齐平。数值计算显示,点火电嘴位于主燃区低速回流区附近,该区域燃油形成具有一定质量分数分布的油雾场,有利于点火的顺利进行。

2.2 试验系统

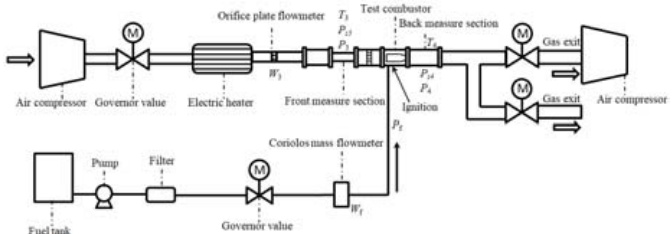

点火试验在的试验台上进行。燃烧室进口安装了复合总温、总压测量耙和静压测点,出口配置了5 点总压耙、5 点总温耙及静压测点。总压与静压测量精度为± 0.5% ,温度测量精度为± 1‰ 。排气管道设有观察窗,用于监控点火过程。试验台架布局如图2 所示。

总压与静压测量采用16 通道PSI 9116 智能压力扫描阀,量程为15 PSI,测量精度为± 0.05FS(Full Scale)。温度测量使用 16 通道 PSI 9146 智能温度扫描阀,测量精度为± 1‰ 。燃烧室空气流量通过标准孔板测量,根据孔板前压力、温度及前后压差计算进口空气流量,测量精度为± 0.5%o 。燃油流量由量程 0-25g/s, 、精度± 0.5% 的质量流量计测定。通过误差传递函数分析,贫油点火余气系数的测量精度为± 0.56‰

在点火实验中,首先打开燃油开关阀并启动点火器。如果在 15 秒内成功点燃,且关闭点火器后火焰能够稳定燃烧,则判定点火成功。成功点火后,逐步降低燃料流量并重新进行点火试验,以确定最低点火流量;若未点燃,则逐步增加燃料流量,直至实现点火。在点火临界状态下,需重复进行 3 次点火试验以验证点火可靠性,若结果一致,则将该状态确定为点火边界。在不同燃烧室压降或流量条件下,通过试验可绘制燃烧室的点火边界曲线。

3 试验结果与分析

3.1 喷嘴流量特性试验

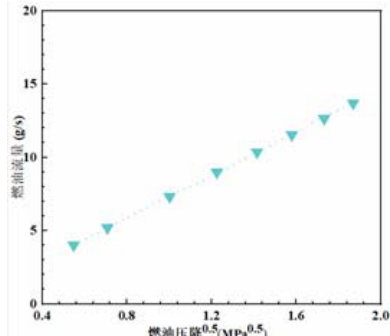

图3 展示了离心喷嘴质量流量 Wf (单位: g/s )与压降平方根(  )(单位: MPa0.5 )的关系。离心喷嘴的流量与两端压降满足关系式: ΔWf=K · (ΔqΩΔqpf)0.5 , K 是喷嘴流量数,用于描述喷嘴几何结构和液体物理性质对流量的影响。

)(单位: MPa0.5 )的关系。离心喷嘴的流量与两端压降满足关系式: ΔWf=K · (ΔqΩΔqpf)0.5 , K 是喷嘴流量数,用于描述喷嘴几何结构和液体物理性质对流量的影响。

从图 3 可见,喷嘴流量 Wf 与压降平方根△ pf0.5 呈线性关系,且在研究范围内随△ pf0.5 增加而稳定增长。这表明喷嘴在工作范围内流量特性稳定、可控,与流体动力学理论预测相符。研究结果进一步验证了离心喷嘴设计的可靠性和可操作性,为燃烧室燃油供给的精确调控提供了重要的理论支持和实验依据。

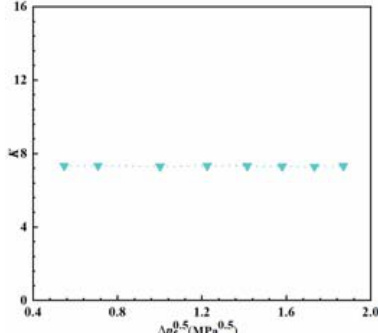

图 4 展示了离心喷嘴流量数与压降平方根的关系。经计算,该离心喷嘴的流量数为7.31g/(s∗MPa0.5)∘ 。研究结果表明,流量数几乎不受燃料压降影响,这一特性可以通过燃料在

离心喷嘴中的流动机理加以解释。

燃料以切向方式进入离心喷嘴,并在离心力作用下于喷嘴出口形成中空燃料液膜。随后,液膜在表面不稳定性与气动力的共同作用下变得不稳定,最终形成“ 伞状” 液体喷雾。随着燃料压降增大,离心力和液膜的切向速度进一步提高,显著增强了燃油的雾化效果,加速了燃油与空气的混合过程。在此过程中,喷嘴流量数主要由喷嘴几何结构和燃料物理性质决定,与压降等工作条件关联较小,这与试验结果一致。

需要注意的是,当燃料流量超过一定值时,流量数出现轻微下降,这可能是喷嘴流量系数减小的结果。总体而言,离心喷嘴的流量数在研究范围内表现出稳定性和一致性,验证了其在燃油供给与雾化过程中的可靠性,为燃烧室性能优化提供了重要支持。

3.2 点火试验结果

3.2.1 常温负压点火试验结果

在常温负压(60kPa)条件下,针对燃烧室压力降范围为 1.5%5.5% ,开展了贫油点火性能试验。本试验仅对中心级供油,点火电嘴需穿透主燃级的旋流空气层以点燃中心级。试验燃料采用RP-3 航空煤油,燃烧室进口压力、进口温度及火焰筒压降均为预设值,通过调节中心级喷嘴的燃油流量研究点火特性。

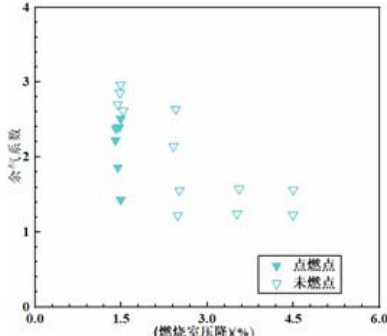

在不同燃烧室出口总压降条件下进行点火试验,整理最大点火余气系数随燃烧室压降的变化关系,绘制出燃烧室的贫油点火边界曲线。试验中,以余气系数为纵坐标,燃烧室压降为横坐标,将常温负压条件下的试验数据整理后绘制曲线。试验结果如图5 所示。

图5 展示了燃烧室的贫油点火边界,其横坐标为燃烧室压降 (% ),纵坐标为余气系数。实心倒三角表示点火成功点,空心倒三角表示点火失败点。从如图 5 所示的点火边界线可以看出,在常温负压( 60kPa )条件下,当燃烧室压降为 1.5% 时,燃烧室在余气系数从 1.43 到2.51 范围内能成功点燃,余气系数高于2.51 后,燃烧室未能成功点燃,表明点火已难以实现。由此说明燃烧室负压工况条件下,低压降对点火更有利。

贫油点火边界受燃烧区局部气流条件和燃油雾化质量的共同影响。燃烧室内空气流速较低(燃烧室压降为 1.5% ),火花附近的燃料蒸汽浓度较高,有助于火焰核的形成和传播,因而点火成功的余气系数较高。然而,燃烧室压降从 2.5% 增加到 5.5% 时,经过多次点火尝试均未成功点燃。分析其原因可能为:随着燃烧室进口空气流量或流速的增大,空气流速的增加加速了火核的散热,火焰核难以形成;同时,高速气流可能导致燃料蒸汽浓度偏离点火范围,进一步影响点火成功率。高压降条件下,燃烧室对燃油雾化和混合的要求更高,但同时也带来了更大的点火困难。

3.2.2 常温常压点火试验结果

另外,为了更为清晰地获取燃烧室的性能,还在燃烧室常温常压试验条件下进行了点火对比试验研究。

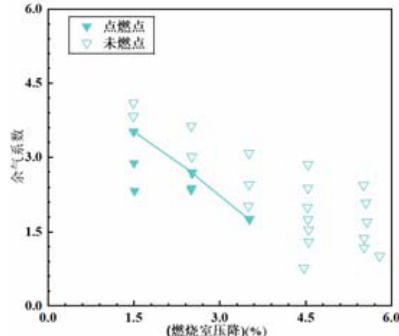

图 6 描述了燃烧室的贫油点火边界特性,通过燃烧室压降(横坐标)与余气系数(纵坐标)的关系,展示了点燃点和未点燃点的分布情况,反映了燃烧室在不同工况下的点火性能。实心倒三角表示点燃点,即燃烧室在对应压降和余气系数下成功点火;空心倒三角表示未点燃点,即在相应工况下未成功点火;点燃点和未点燃点之间的界限即为燃烧室的贫油点火边界。

余气系数反映了燃烧室内的混合气比例,较高的余气系数表示燃油量少、空气量大。随着燃烧室压降的增加,点燃点所对应的余气系数逐渐减小,说明燃烧室在高压降下需要更高浓度的混合气(即较低余气系数)才能实现点火。

在燃烧室压降较低时( 1.5% 左右),燃烧室能够以较高的余气系数点火,此时点火性能较好,是因为燃烧室内空气流速较低,火花附近的燃料蒸汽浓度较高,有利于火焰核的形成和传播。在压降增大至 3.5% 时,点火性能有所降低,对应的余气系数明显下降;当压降超过4.5% 时,几乎所有点火尝试均未成功,表明此时燃烧室点火已变得非常困难甚至无法实现。是因为随着压降增大,空气流速增加,火花附近的混合气比例偏离点火范围,高速气流加快了火核的散热,火焰核难以形成,从而导致点火失败。

随着燃烧室压降的增加,贫油点火余气系数逐渐减小,点火性能显著下降,且压降超过一定值后无法点火。通过分析该点火边界曲线,可以为燃烧室的设计和运行优化提供重要参考,尤其是在高压降条件下需平衡燃油雾化与点火性能的关系,以实现稳定可靠的点火。

3.3.3 对比研究结果

如图5 所示,常温负压点火成功区域(实心倒三角)的燃烧室压降为 1.5% ,余气系数最高可达 2.51,点火成功的余气系数范围较窄,余气系数对压降变化更为敏感。随着压降的增加,在压降高于 1.5% ,几乎无法实现点火。常温负压条件所面临的低压环境,燃烧室的空气流量较低,燃油雾化较差,导致点火余气系数更高。压降的提升虽然提高了空气流速和燃油雾化效果,但负压条件下火焰核难以形成并稳定传播,导致点火边界更窄。另外,在负压条件下,燃烧室内的氧气浓度和空气流量较低,火焰核在燃油雾化不充分的情况下难以稳定传播。火花放电能量的利用效率降低,点火成功依赖于更高的余气系数和较低的空气流速。

如图6 所示,常温常压点火成功区域在较大的压降范围内存在( 1.5%~3.5% ),点火边界更宽,余气系数最高也接近3.5。点火边界线下降较为缓和,随着压降的增加,余气系数逐渐降低,但在更高压降下(如 3.5% )仍可实现点火。常压环境下,氧气浓度和空气流量均较高,燃油的雾化与蒸发更充分,火焰核更容易形成和传播。即使在较高压降条件下,点火性能仍然优于负压条件。

对比来看,常温常压点火边界显著宽于常温负压点火边界,在更高压降范围内仍具有较好的点火性能。常压条件下点火成功的余气系数范围更宽,表明常压环境对燃烧室点火更为有利。常压条件下燃烧室对较大压降的适应能力更强,而负压条件下点火范围受限于较低的压降区间。

4 结论

本文基于高性能多旋流单头部燃烧室,分别在喷嘴压降为 0.3MPa-3.50MPa 和常温负压且燃烧室压降为 1.5%5.5% 的试验条件下,研究了中心级喷嘴的流量特性和燃烧室的常温常压点火性能,得出以下结论:

1)燃油流量Wf 随喷嘴供油压差Δ pf 的增加而线性增加;

2)在常温负压(60kPa)条件下,当燃烧室压降为 1.5% 时,燃烧室在余气系数从 1.43 到2.51 范围内能成功点燃,余气系数高于2.51 后,燃烧室未能成功点燃;

3)常温常压点火边界(燃烧室压降小于 4.5% )显著宽于常温负压点火边界(燃烧室压降1.5% ),且在高压降范围内表现出具有较好的点火性能。

参考文献

[1].杨金虎.多级旋流分级燃烧室点火/熄火特性,机理和预测方法研究[D].中国科学院大学(中国科学院工程热物理研究所),2020

[2].Lefebvre, A., and Ballal, D., 2010, Gas Turbine Combustion: Alternative Fuels and Emissions, third ed. Taylor and Francis.

[3].航空发动机设计手册编委会.航空发动机设计手册(第九册:主燃烧室).北京:航空工业出版社,2001.

[4].M. Foust, D. Thomsen, R. Stickles, C. Cooper, W. Dodds, Development of the GE Aviation Low Emissions TAPS Combustor for Next Generation Aircraft Engines [C]//Aiaa Aerospace Sciences Meeting Including the New Horizons Forum & Aerospace Exposition. 2012.

[5].W. Lazik, T. Doerr, S. Bake, R. Bank, L. Rackwitz, Development of Lean-Burn Low-NOx Combustion Technology at Rolls-Royce Deutschland [J], Proc. of ASME Turbo Expo 2008, ASME Paper No. GT2008-51115.

[6].M. Kobayashi, H. Ogata, T. Oda, R. Matsuyama, H. Fujiwara, Improvement on Ignition Performance for a Lean Staged Low NOX Combustor [J]. Proc. Of ASME Turbo Expo 2011, ASME Paper No. GT2011-46187.

[7].Rao H N S , Lefebvre A H .Ignition of Kerosine Fuel Sprays in a Flowing Air Stream[J].Combustion Science & Technology, 1973, 8(1-2):95-100..

[8].Fu Z , Lin Y , Li J ,etal.Experimental Investigation on Ignition Performance of LESS Combustor [C] //Asme Turbo Expo: Turbine Technical Conference & Exposition.2011.DOI:10.1115/GT2011-45786.

[9].Marrero-Santiago,J,Verdier,etal.Experimental Study of Aeronautical Ignition in a Swirled Confined Jet-Spray Burner[J].Journal of engineering for gas turbines and power: Transactions of the ASME, 2018, 140(2).

[10].Neophytou A ,MastorakosE ,Cant R S .DNS of spark ignition and edge flame propagation in turbulent droplet-laden mixing layers[J].Combustion and Flame, 2010, 157(6):1071-1086.

[11].徐丽,孙丽艳.低污染燃烧室点火熄火特性试验研究[J].沈阳航空航天大学学报, 2018, 035(002):35-40

[12].吴浩玮,陈浩,刘存喜,等.预燃级内级旋流对燃烧室点/熄火性能的影响[J].燃烧科学与技术, 2017, 23(6):7.

[13].代威,林宇震,许全宏,等.径向旋流器气量分配对点火熄火特性的影响[J].航空动力学报, 2016(3):8.

[14].付镇柏,林宇震,傅奇慧,等.不同台阶高度对中心分级燃烧室点火熄火性能的影响[J].航空动力学报, 2014, 29(5):9.

[15].B. Huang, W. Qiu, R.L. Fang, J. Zhang, H. Tang. Experiment on variable-frequency-energy ignition performance of internally-staged combustor [J]. Journal of Aerospace Power, 34(3) (2019):529-538.

作者简介:曾帅男汉族河南省商丘市高级工程师硕士航空发动机燃烧室点火试验研究 41140219901211851X

通讯作者:张杰

基金项目:四川省自然科学基金青年项目(2023NSFSC0834);西南科技大学博士基金(23ZX7155)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)