基于数学核心素养构建的新型课堂模式的效果与评价

刘丽

石家庄实验中学 河北省石家庄市 052400

一、引言

“三新”背景下,高中数学教育聚焦于学生数学核心素养的发展。在课题第一阶段构建了融入数学核心素养的课堂模式后,第二阶段着重检验该模式在实际教学中的实施效果,并进行科学全面的评价。通过对效果和评价的深入研究,能更清晰地了解模式的优势与不足,为进一步优化课堂模式提供依据。

二、“情境—分层—融合”课堂模式构建

(一)情境创设

情境创设是该模式的起始环节。教师依据教学内容和学生的认知特点,精心设计贴近生活实际或蕴含数学文化的情境。例如,在讲解数列概念时,引入古代印度国王奖赏国际象棋发明者的故事,棋盘上麦粒数量的递增规律构成了数列,这种情境既能激发学生的学习兴趣,又能让学生感受到数学与生活及历史文化的紧密联系,为后续知识的学习奠定良好基础。

(二)分层教学

考虑到学生在数学基础、学习能力和兴趣等方面存在差异,分层教学在模式中不可或缺。教师根据学生前期学业成绩、课堂表现等多维度因素将学生分为不同层次小组。针对不同层次小组,制定差异化的学习目标、任务和指导策略。以函数单调性教学为例,对于基础层学生,着重引导其理解单调性的直观定义,通过具体函数图像观察总结;对于提高层学生,要求能从代数角度严格证明函数单调性;而对于拓展层学生,则鼓励他们探究函数单调性在解决实际优化问题中的应用。

(三)融合发展

融合体现在知识的整合以及数学核心素养的全面培育上。在教学过程中,教师打破章节界限,将不同知识点有机融合。如在立体几何与空间向量的教学中,引导学生利用空间向量解决立体几何中的角度、距离问题,实现代数与几何方法的融合。同时,注重在教学各环节中全面渗透数学抽象、逻辑推理、数学建模等核心素养,促进学生综合素养的提升。

三、研究方法与数据收集

(一)研究方法

采用行动研究法,在某高中选取两个平行班级,其中一个作为试点班级实施“情境—分层—融合”课堂模式,另一个作为对照班级沿用传统教学模式。在一学期的教学周期内,对试点班级开展持续的教学实践与改进。

(二)数据收集

1. 过程性评价成绩:包括课堂表现(参与度、小组合作成效等)、作业完成情况(正确率、解题思路创新性等)和单元测试成绩。通过详细记录各项成绩,全面评估学生在学习过程中的进展。

2. 问卷调查与访谈:对试点班级学生发放问卷,了解他们对新模式各环节的接受程度、学习体验和收获。同时,选取部分学生和教师进行访谈,深入挖掘模式实施过程中的优点与不足。

四、模式实施效果分析

(一)从“教学评”一致性角度看实施效果

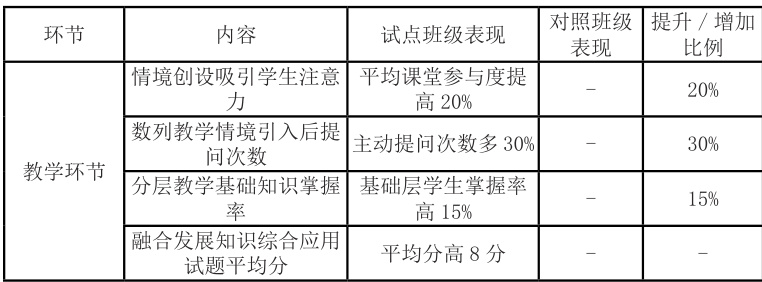

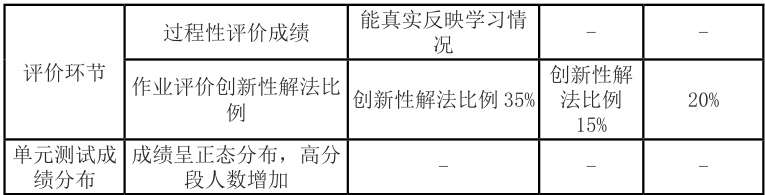

1. 教学环节:情境创设成功吸引学生注意力,平均课堂参与度较传统教学提高了 20% 。在数列教学情境引入后,试点班级主动提问次数比对照班级多了 30% 分层教学使各层次学生均能在自身能力范围内得到锻炼,基础层学生在基础知识掌握率上比对照班级同层次学生高 15% ,提高层和拓展层学生在难题解决能力上也有显著提升。融合发展促进了学生知识体系的构建,在涉及知识综合应用的试题上,试点班级平均分高于对照班级8 分。

2. 评价环节:过程性评价成绩能真实反映学生在新模式下的学习情况。作业评价中,试点班级学生解题思路的创新性明显高于对照班级,创新性解法出现比例达到 35% ,而对照班级仅为 15% 。单元测试成绩分布显示,试点班级成绩呈正态分布且高分段人数占比增加,说明新模式对不同层次学生都起到了积极作用。

教学环节与评价环节效果对比表

(二)模式实践过程中的优点

1. 激发学生学习兴趣:富有创意和吸引力的情境创设使得原本可能显得单调乏味的数学知识变得生动有趣,不再让学生感到枯燥无味。通过这种教学方式的革新,竟然有高达 90% 的学生明确表示,相较于以往的传统课堂,他们现在更加喜爱上数学课。这种转变不仅体现在学生的主观感受上,更反映在他们学习态度的显著变化上——学生们不再仅仅是被动地接受知识灌输,而是开始积极主动地参与到数学知识的探索和研究中去。课堂上,师生互动频繁,同学们你一言我一语,讨论热烈,思维碰撞出智慧的火花,整个课堂氛围因此变得异常活跃。在这种积极向上的学习环境中,学生们的学习热情也被极大地激发出来,呈现出前所未有的高涨态势。

2. 满足个体差异:分层教学秉持因材施教的原则,针对不同学生的学习水平和能力进行差异化教学。对于基础较为薄弱的学生,教师通过个性化的辅导和针对性的教学策略,帮助他们逐步夯实基础,找回学习的自信心。经过一段时间的实施,原本学习困难的学生比例显著下降了 12% ,这一成果充分体现了分层教学的有效性。与此同时,对于学有余力的学生,教师则提供更具挑战性的学习任务和丰富的拓展资源,充分挖掘他们的潜力。在这种教学模式的推动下,学生在各类数学竞赛中的表现也颇为亮眼,获奖人数较之前有了明显的增加,这不仅提升了学生的学术成就感,也为学校的教学质量增添了光彩。

3. 提升综合素养:知识与素养的融合培养让学生不仅学会知识,更学会运用知识解决实际问题。在一次数学建模活动中,试点班级学生提交的作品质量更高,有效建模数量比对照班级多 25% 。

(三)模式实践过程中的弊端

1. 教学准备工作量大:教师需要花费更多时间设计情境、分层并准备相应的教学材料。据统计,新模式下教师每周备课时间比传统教学多4-6 小时。

2. 分层稳定性挑战:部分学生可能因阶段性成绩波动或心理因素,不适应原分层位置,调整分层需谨慎,否则可能影响学生学习心态。约 10% 的学生反映分层调整会使其产生压力。

3. 班级管理难度增加:在分层小组合作学习时,部分小组可能出现讨论偏离主题或成员参与不均的情况,增加了班级管理的难度。据观察,约 15% 的小组在讨论过程中出现过偏离主题现象。

五、结论

“情境—分层—融合”高中数学课堂模式在融入数学学科核心素养方面取得了显著成效,从“教学评”一致性各环节来看,对学生的学习兴趣、知识掌握和综合素养提升均有积极作用。然而,在实践过程中也面临着教学准备工作量大、分层稳定性和班级管理等方面的挑战。未来的研究可以围绕如何优化这些方面展开,进一步完善该模式,使其在高中数学教学中发挥更大作用,为培养具有高数学核心素养的学生提供有力支持。

参考文献:

[1] 陈海泉 .“三新”背景下高中数学教学评价指标体系的构建 [J]. 天津教育 ,2025,(02):23-25.

[2] 申利兵 .“三新”改革背景下“三立六有”高中数学课堂评价模式——以“正态分布”为例 [J]. 中学数学研究 ( 华南师范大学版 ),2024,(16):22-24.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)