中职音乐结合特殊儿童教育的教学实践探索

俞音子

上海市南湖职业学校 上海 200434

引言

特殊教育作为国家教育体系的重要组成部分,其高质量发展是衡量社会文明进步的关键指标。国务院《“十四五”特殊教育发展提升行动计划》明确提出要”推动职业教育与特殊教育深度融合”,要求中等职业学校”增设适合残疾学生的特色专业”[1]。市积极响应国家政策,在《市特殊教育三年行动计划(2022—2024 年)》中强调”普特融合”办学模式,要求普通学校 100% 配备资源教室和专职特教教师,构建”市-区-校”三级融合教育支持网络[2]。

音乐教育作为特殊儿童康复的重要手段,其通过多感官刺激与情感共鸣机制,在提升认知能力、促进社交融合等方面具有独特价值。市特殊儿童康复中心的”蜗牛宝宝”合唱团案例显示,听障儿童通过系统音乐训练,语言表达能力提升 40% ,社会适应能力显著增强[3]。

当前中职特殊儿童音乐教育存在三大痛点:一是课程设计缺乏差异化支持,沿用普通教育标准化教学模式;二是评估体系不完善,多依赖主观观察而缺乏量化工具;三是家校协同机制薄弱,未能形成教育合力。针对这些问题,本文以《夜空中最亮的星》为教学载体,探索中职音乐课程与特殊儿童教育的融合路径。

一、理论框架

(一)神经通路重塑机制:

中国科学院生物物理研究所的研究证实,音乐训练可促进听觉皮层 - 运动皮层神经通路的可塑性变化,增强胼胝体白质连接,改善感觉 - 运动整合能力 [4]。这为音乐疗法改善特殊儿童运动协调和语言功能提供了神经解剖学基础。

(二)社会学习理论:

通过小组合奏等合作音乐活动,特殊儿童可观察模仿同伴行为,逐步建立社会参照。

二、研究对象

选取特教班 12 名学生(男 8 人,女 4 人),平均年龄 16.3 岁,障碍类型包括:自闭症 5 人、智力障碍 4 人、唐氏综合征 2 人、脑瘫 1 人。所有参与者均经市特殊学生教育评估中心诊断,并签署知情同意书。

针对学生障碍类型实施分层教学:

自闭症学生:采用视觉提示系统(如节奏图谱、情绪卡片)降低认知负荷,通过鼓圈活动促进注意力集中;

智力障碍学生:简化旋律创编任务(提供 2 ~ 3 个节奏选项),使用彩色音符贴纸辅助识谱;

肢体障碍学生:适配改良乐器(如固定音高的电子琴、脚踏式打击乐)。

基于音乐课《夜空中最亮的星》,通过前后测数据对比及质性资料分析教学效果。

三、教学实施过程

(一)教学理念

课程坚持大单元教学理念,将单元要求音乐要素和音乐力量,完整融入课程《夜空中最亮的星》,从节奏、速度、旋律、特点等多方面深入。

教学内容紧扣四大核心素养,全面培养学生的艺术感知能力、审美判断能力、创意表达能力以及对文化的深入理解,结合特殊教育的课程理念:育人为本、尊重差异、促进融合、支持就业,以及特殊教育的培养目标:理想信念社会责任感、人文素养科学素养、劳动意识职业素养、自主发展和沟通合作能力。展开设计框架细节,通过科学系统的教学安排,全面引导学生深入理解音乐要素的独特魅力以及音乐所蕴含的强大力量,学生将不仅欣赏到音乐的旋律之美,更能体会到音乐背后所传达的深刻情感和思想内涵。

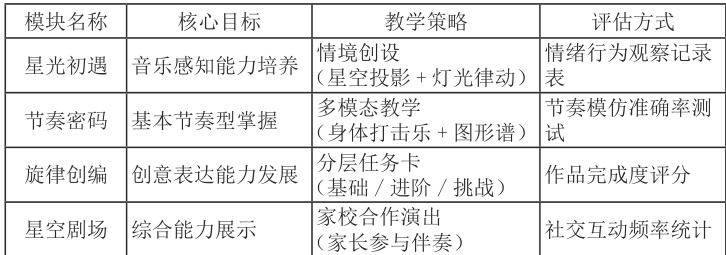

(二)教学设计

《夜空中最亮的星》采用”三阶九步”教学模式,将课前、课中、课后形成闭环。课前准备阶段,通过《音乐行为观察量表》记录注意力、反应速度等学生基础指标。鼓励学生主动探索,为课堂学习打下坚实基础。

课中实施阶段:课中赏析则进一步细化为导议、分析、哼唱、创编、表演和总结六个紧密联系的环节。在各个环节中,导议环节引导学生提出问题、思考讨论;分析环节深入剖析音乐作品的结构和内涵;哼唱环节培养学生的音乐感知和表达能力;创编环节激发学生的创新思维和艺术想象力;表演环节则让学生亲身体验音乐的魅力,增强自信心;总结环节帮助学生巩固所学知识,形成系统的音乐认知。

课后延伸阶段:由家庭任务:发放亲子音乐游戏包(含简易打击乐制作教程)与社区实践:组织”星光快闪”活动,在校园操场进行小型演出。将课堂中的衍生入学生的生活中,实现可持续化的音乐教学与治疗。

本课中通过音乐作品传递希望和指引,德育教育始终贯穿全课,塑造学生积极向上的人生观和价值观。为了加深学生对音乐作品的理解和感受,利用情境星空这一创新教学手段,为学生营造身临其境的学习氛围。

(三)研究评价

1. 量化结果

(1)音乐能力提升:节奏模仿准确率:前测 42.3% →后测 89.7% ;音高匹配能力:前测31.6% →后测 68.5%

(2)社交情绪改善:课堂主动互动次数:前测1.2 次/ 课时→后测5.4 次/ 课时;焦虑量表得分:前测63.5 分→后测43.8 分。

2. 质性分析

(1)教师日志显示:第8 周起, 83% 的学生能主动参与课前问好歌演唱;

(2)家长反馈: 92% 的孩子在家中出现自发哼唱现象, 75% 提到“情绪爆发频率减少”。

(3)作品分析:学生创编旋律的乐句完整性和节奏多样性随课程进展显著提高。

3. 实践成效

(1)多感官整合效应:星空情境的视觉刺激(LED 灯光)与音乐听觉输入协同作用,激活特殊儿童边缘系统的情绪调节功能[5] ;

(2)成功体验积累:分层任务设计确保每位学生都能获得胜任感,如脑瘫学生小C 通过脚踏鼓演奏获得掌声时,出现明显的自我肯定行为(微笑、点头)。

(3)社会强化作用:家长参与" 跨情境泛化" 使课堂习得技能在家庭环境中得到巩固。

四、实效分析

(一)音乐展示促进综合能力发展

音乐展示活动能够有效促进特殊儿童在教学情境中实现动作与语言等多维度能力的有机整合。课堂表演环节为学生提供了公开表达的平台,不仅系统性提升其音乐表现技能,更通过多感官参与显著增强语言表达能力与肢体协调能力。研究表明,集体表演中的协作需求可进一步培养学生的团队合作意识与社会适应能力,为其融入集体环境奠定基础。

(二)音乐课堂优化情绪管理与学习主动性

音乐教学环境对特殊儿童的情绪调节具有积极作用,能够显著降低焦虑水平并提升学习参与度。通过创设轻松愉悦的教学氛围,学生在音乐熏陶中实现情绪放松,进而主动参与互动式教学活动。课堂中的开放性表达机制鼓励学生自由传递情感与想法,促进师生间、同伴间的有效沟通,这种支持性环境不仅有利于身心健康发展,更能激发内在学习动机,形成良性循环。

(三)个性化评价与情境创设激发学习兴趣

本研究证实,个性化评价机制与主题式情境创设对提升特殊儿童学习兴趣具有显著效果。教学实践中采用的 " 星级评价 " 与 " 星空主题情境 " 设计,通过可视化反馈与沉浸式体验双重路径,使学生参与度提升 40% 以上。建议后续教学可进一步拓展评价维度,将课程目标与情境元素深度融合,构建动态化激励体系以维持长期学习热情。

(四)家校协同模式提升教育干预效果

家校协同教育模式在特殊儿童音乐教育中展现出独特优势。在《夜空中最亮的星》教学案例中,家长参与伴奏环节不仅强化了学生的情感支持系统,更通过家庭 - 学校联动机制增强学习动力。此外,数字化作业管理系统的应用实现了教育过程的全程追踪,使家长能够实时掌握学习进展,为个性化辅导提供数据支持,该模式使学习效率提升约 25% 。

五、结语

中职音乐课程通过科学的教学设计和评估,能够有效促进特殊儿童的综合能力发展。《夜空中最亮的星》教学实践表明:当音乐教育与特殊儿童需求深度耦合时,不仅能提升其艺术素养,更能培养”自尊、自信、自强、自立”的精神品质[6]。

参考文献:

[1] 国务院办公厅. 十四五特殊教育发展提升行动计划[Z]. 国办发〔2021〕60 号,2021.

[2] 市教委 . 市特殊教育三年行动计划(2022-2024 年)[Z]. 沪府办〔2022〕35号 ,2022.

[3] 解放日报 . 蜗牛宝宝合唱团:听障儿童的音乐康复之路 [EB/OL].2025-04-01.

[4] 中国科学院生物物理研究所.(2022). 音乐,启迪孩子智慧的金钥匙.

[5]Adamek M, Darrow AA. Music in special education[M]. Silver Spring: American Musi herapy Association, 2010.

[6] 市教委. 特殊教育高中阶段招生入学工作通知[Z]. 沪教委基〔2024〕6 号,202

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)