高中课堂“教-学-评”一体化设计的个案研究

涂小芳 邓志平

都江堰外国语实验学校 611830

一、引言

随着《普通高中语文课程标准(2017 年版 2020 年修订)》的颁布,“核心素养”成为高中语文教学的核心导向。传统语文教学中存在的“重知识传授轻能力培养”“评价滞后于教学”等问题日益凸显。“教-学-评”一体化作为落实核心素养的重要抓手,强调将评价贯穿教学全过程,构建“目标-活动-评价”三位一体的育人体系。本研究选取苏轼名篇《赤壁赋》作为教学案例,探索古典诗文教学中“教-学-评”一体化的实施策略,期冀为高中语文教学改革提供实践样本。

二、“教-学-评”一体化设计的理论支撑

(一)概念界定:“教-学-评”一体化指以课程标准为依据,围绕教学目标系统规划教学活动与评价任务,使三者形成相互关联、动态调整的有机整体。其本质特征在于目标预设与生成的统一,教师主导与学生主体的结合,过程性评价与终结性评价的互补。

(二)理论基础:强调学习者基于已有经验主动建构知识的过程,要求评价成为意义建构的工具而非终极判定。通过搭建认知支架,设计梯度化的评价任务,帮助学生从现有水平向潜在水平跃迁。倡导高阶思维参与,注重文本细读、文化探究与审美体验的融合,反对机械记忆式学习。对应语言建构与运用、思维发展与提升、审美鉴赏与创造、文化传承与创新四大维度,为评价指标制定提供框架。

三、个案研究设计与实施

(一)研究对象与背景

选取本校高二年级 4 班(50 人)作为研究对象,该班学生已系统学习过先秦至唐宋散文,具备初步的文言文阅读能力,但对古代文人精神世界的感悟较肤浅。选用统编版高中语文必修上册第三单元《赤壁赋》,该文兼具思想深度与艺术美感,适合开展深度阅读教学。授课教师为市级骨干教师,具有丰富的古诗文教学经验。

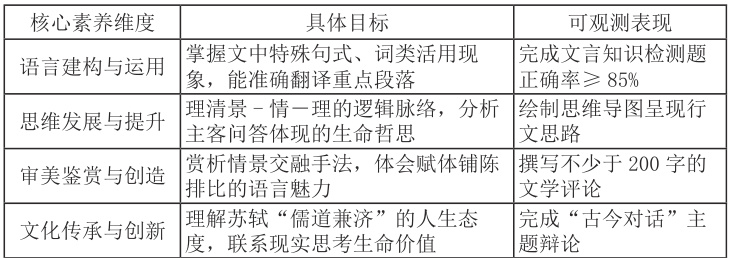

(二)教学目标设定

(三)学习活动与评价任务设计

1. 课前预习阶段:包含作者生平填空、重要虚词用法归类、初读疑问记录三项内容。通过“预习闯关”小程序自动批改客观题,教师精选典型疑问作为课堂切入点。利用大数据快速定位学生知识漏洞,为差异化教学提供依据。

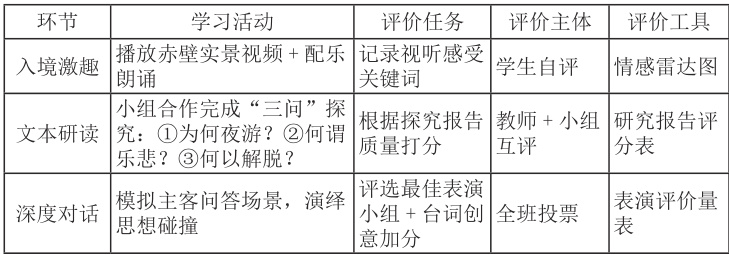

2. 课中探究阶段:表现性评价驱动深度学习

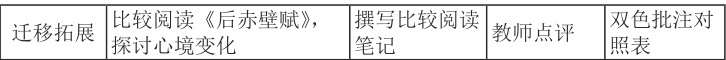

3. 课后延伸阶段:完成“文言知识树”手抄报,要求涵盖通假字、古今异义等知识点。任选角度(如哲学思辨、艺术手法)撰写文学评论,推荐优秀作品至校刊发表。策划“苏东坡文化周”活动方案,包含诗词吟诵、书画展览、美食制作等板块。建立个人成长档案袋,收录预习笔记、课堂发言录音、作品修改稿等过程性材料。

四、实施效果分析

(一)学生学习成效显著提升:单元测试平均分较对照班高出 9.6 分,其中文言文翻译题得分率高出 15% 。 85% 的学生能独立绘制清晰的思维导图, 60% 的学生在文学评论中展现出辩证思维。问卷调查显示, 78% 的学生表示“喜欢上了古文课”, 65% 的学生主动阅读课外文言作品。学生张某从最初畏惧文言文到创作出《东坡先生的朋友圈》创意作文,获市级征文比赛二等奖。

(二)教师专业成长加速:开发出“一文多案”教学模式,形成可复制的教学资源包(含学案、课件、评价量表)。掌握 SOLO 分类评价法,能精准判断学生思维层级,针对性地提供支架式指导。执教的《赤壁赋》获评省级优质课,相关论文发表于《中学语文教学》。

(三)存在问题与改进方向:深度讨论常导致课时不足,拟采用“翻转课堂”模式前置部分探究任务。主观题评分存在一定偏差,计划引入双盲审阅制度并制定详细评分细则。AI 辅助古文断句等新技术应用较少,未来将加强智慧课堂建设。

五、结论与启示

(一)主要结论

“教-学-评”一体化设计能有效破解文言文“难懂难学”困境,关键在于建立目标与评价的强关联。古典诗文教学应遵循“积累-感悟-应用”的认知规律,评价任务需体现梯度性和开放性。教师需转变角色定位,从“知识传授者”转变为“学习设计师”和“评价引导者”。技术手段的适度介入能提升评价效率,但不可替代人文性的审美体验。

(二)实践启示

将抽象的核心素养转化为可操作的学习目标,建立目标-活动-评价的映射关系。创设真实的语言运用情境,如模拟古代文人雅集、担任博物馆讲解员等。基于诊断结果实施分层指导,为学困生提供“微格训练”,为优生设置挑战性任务。开发“一文一本”(课文 + 读本 + 练本)配套资源,构建课内外协同的学习生态。

参考文献:

[1] 王宁:“教-学-评”一体化视域下的高中语文大单元教学 [J]。语文建设(2021)

[2] 郑桂华:基于核心素养的高中语文“教-学-评”一致性研究 [J]。课程 . 教材 . 教法(2020)

[3] 李海东:文言文教学中“教-学-评”一体化的实践探索 [J]。中学语文教学(2022)

[4] 张秋玲:高中语文大单元教学设计与实施策略[J]。中国教育学刊(2021)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)