培育氢能产业 厚植绿色发展新动力

姜华

中共镇江市委党校 江苏省镇江市 212000

2014年12月,习近平总书记考察镇江,肯定镇江的低碳发展“卓有成效,走在全国前列”,殷切寄语“镇江很有前途”。十年来,镇江把握全球能源变革发展大势和机遇,稳步推进新能源发展,市委党校课题组深入研究探索镇江氢能产业路径,推进镇江氢能产业培育发展,将总书记的嘱托照进现实。

一、培育氢能产业的依据

2024年《政府工作报告》提出,大力推进现代化产业体系建设,加快发展新质生产力,明确要求加快发展氢能这一前沿新兴产业。

1、理论依据:氢能新质生产力是引领未来能源革命的绿色动力

“新质”强调生产力的质变而非量变。纵观历史,“马力—电力—网力—算力”历次技术革命背后,动能重塑是质变的重要核心内涵和根本驱动力。氢能作为能源领域典型新质代表,是引领未来能源革命的绿色动力,全球主要国家均将氢能上升到国家战略高度。氢能产业以前沿技术催生新产业、新模式、新动能,具有技术革命性突破、生产要素创新性配置和产业深度转型升级等特征,对劳动者、劳动资料和产业模式要求新。加快氢能产业发展,必然成为新质生产力建设的重要方向。

2、实践依据:氢能产业发展成果不断增多

“双碳”背景下,氢能行业景气度延续,行业标准不断完善,氢能上下游产业稳步发展,2023年全国氢能产量约3550万吨,供需基本平衡,至年末加氢站建成总量达到424座,居世界第一。江苏省在氢能发展方面成果显著。如南通如皋建成多个氢能产业园区,聚集大量相关企业,形成完整产业链。又如苏州在氢燃料电池汽车示范运营表现出色,公交线路广泛使用氢燃料电池车,加氢站建设也逐步完善等,为氢能推广应用提供实践经验。

3、政策依据:氢能产业发展顶层设计不断完善

2022年,国家发展改革委、国家能源局联合印发《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》要求深入推进氢能产业高质量发展。截至2023年年末,全国发布氢能相关政策超过900项,其中国家级150多项,2024年第三季度部委共发布15条与氢能相关的政策,地方则有23个省(市)发布了70条氢能政策。

《江苏省“十四五”新型基础设施建设规划》《江苏省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》《江苏省“十四五”制造业高质量发展规划》明确氢能为重点发展领域。省发展改革委印发《江苏省氢能产业发展中长期规划(2024-2035年)》、省工信厅会同多部门联合印发《加快推进新能源产业集群高质量发展行动方案》对氢能产业发展作出具体部署。镇江市积极谋划,抢抓氢能产业新赛道,将氢能产业纳入“876创新引领工程”中的七个未来产业。2025年初出台《镇市新型储能及氢能发展实施方案》,提出到2027年要初步形成氢能产业制用“一体化”发展格局。

二、镇江市氢能产业SWOT洞察:机遇与挑战并存

调研发现,镇江氢能产业起步较早,但仍然处于发展初期,在发展氢能源产业方面具有优势和机遇,同时也面临诸多挑战。

1、优势(Strengths)

(1)地理位置优势:水路交通方面,港口资源丰富,氢能装备、氢能产业等相关产品出入便捷;陆路交通方面,地处长三角核心区域,多条主要交通干线在此交汇,为产业发展提供良好物流条件;另外,现有对口援建政策和共建基础,为利用如新疆等具有氢能产业基础,地理环境、口岸条件利于产业发展的地区,提供良好的合作条件。

(2)技术领先优势:丹阳中靖新能源公司拥有氢能发电机的产品标准、400W发电机的高新技术产品证书,获批江苏省科技成果转化专项资金项目和高效制氢技术及氢能发电装置的开发与产业化;镇江船厂开发全球第一艘“电力+氢能源”混合动力全回转拖轮,在细分市场保持领先;2022年,大航有能电气有限公司联合清华大学“面向城市园区级供能的‘光储充氢’多元耦合微网系统关键技术研发”项目获得省碳达峰碳中和科技专项资金项目立项支持。

(3)化工产业优势:镇江拥有基础化工产业优势,如扬中等地的PTFE、PFA等产能规模相对稳定,江苏超力新能源汽车空调热泵系统、丹北新能源汽车模具等相关产业,为氢能类相关产品的进一步研发提供了有利条件。

2、劣势(Weaknesses)

(1)顶层设计不足:国家氢能产业中长期规划印发后,江苏省内无锡、苏州、南通、常州等地都出台了发展氢能扶持政策。而镇江市目前正起草相关方案、征求意见,氢能产业发展尚未出台定位明确、职责清晰的战略规划,缺乏中长期目标、路线图及可操作的实施细则。

(2)产业园问题突出:与省内氢能产业园相比,镇江的丹徒氢能产业园成立时间较早,但发展出现中断和滞后,园内多家企业已搬迁或注销,现有企业技术相对落后,产品线种类不多,产业链条相对单一。(如表1所示)

表1 江苏省氢能产业园区一览表

(3)高校资源利用不充分:驻镇的两所高校在氢能新能源的技术研究上各有侧重,江苏大学偏重于生物质制氢技术和太阳能氢能转换,江苏科技大学偏重于氢能动力装置研发,优势资源未得到有效利用。毗邻的南京大学、东南大学、南京理工大学、南京工程学院等一大批省内高校在氢燃料电池汽车、燃料电池等方面走在国内高校学术研究和产业化前沿,资源整合有所欠缺。

(4)有效产业示范项目欠缺:围绕氢能产业的产品和产业少,加氢站建设缺乏统一配套规划和制、储、运、用技术标准,基础设施建设不足,成型加氢站尚为空白,且加氢站建设与产业发展尚未匹配;氢源产业链尚未建立,虽然一些工业副产氢资源丰富,可再生能源弃气量庞大,是大规模副产氢的优势条件,但从事氢气提纯的企业严重缺乏。

3、机会(Opportunities)

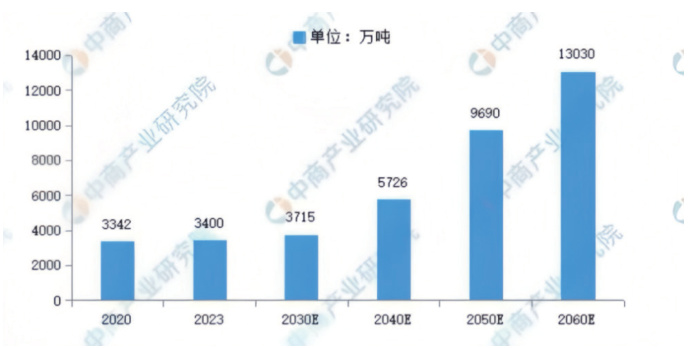

(1)市场潜力巨大:氢能源产业链条长,应用场景广泛,具有巨大的市场潜力。通过氢燃料电池技术氢能既可以应用于汽车、轨道交通、船舶等领域,也可应用于分布式发电(家用/商用)和储能领域;还可以通过直接燃烧为炼化、钢铁、冶金等行业提供高效原料、还原剂和高品质的热源。中商产业研究院预测,到2060年,仅国内氢能需求就可达1.3亿吨,其中工业需求占比约60%,交通运输领域达到31%(如图1所示)。

(2)政策扶持力度加大:全国以及省内对氢能源产业的重视程度不断提高,相关政策扶持力度也将不断加大,为产业发展提供了更多的机遇。截至2023年年末,全国发布氢能相关政策超过900项,其中国家层面有150多项。据不完全统计,截至2024年9月25日,2024年第三季度(7、8、9月)部委共发布15条与氢能相关的政策,地方则有23个省(市)发布了70条氢能政策,合计85条。资金方面,江苏省对氢能项目设备购置、技术改造等给予投资补贴;为企业贷款提供贴息支持,单个项目年度省级贴息最高 500 万元,单个企业年度省级贴息最高 1000 万元;对加氢站建设、运营给予补贴,如新建日加氢能力 500 公斤以上的加氢站有设备购置投资补助,对氢能企业营收达标给予奖励。

(3)合作资源丰厚:目前镇江领军企业与高校合作已初见成效。大全集团与中国科技大学合作已有一年之久,建立了“中国科大-大全集团双碳智能联合实验室”。江苏美科股份有限公司与中国科技大学强强联合,科研成果走出实验室,推动新能源技术的发展和应用。

4、挑战(Threats)

(1)多环节技术瓶颈:氢气的生产、储存、运输等方面存在技术难题。如氢气生产主要依赖于化石燃料,增加碳排放,氢气的储存和运输需要解决安全、高效的难题。镇江市可再生能源制氢和大规模储运技术方面均在起步阶段,多种零部件和材料尚未实现完全自主可控,氢气制备和储运成本较高,规模化降本问题有待突破。

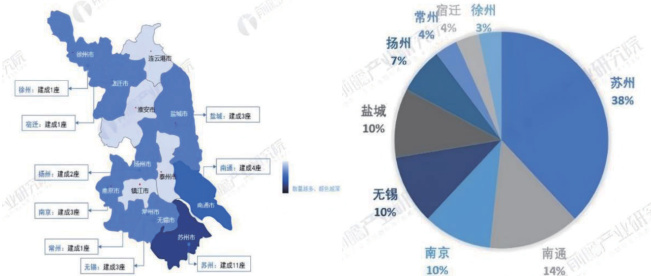

(2)市场竞争激烈:镇江市发展氢能产业面临国内外竞争压力。截至2023年底,全球已有超过50个国家和地区出台了氢能战略,主要国家均将氢能上升到国家战略高度,通过差异化布局抢占发展先机。全球44000多项的专利中,日本排名第一,美国、韩国次之,甚至比美国和韩国的总和还要多,而中国仅排名第七。从国内来看,氢能产业形成了长三角、珠三角、京津冀三大重点产业集群,中部及西部川渝地区也初步形成新的产业集群。长三角地区以上海、浙江、江苏等地为代表,依托雄厚的工业基础和科技实力,在氢气制取、氢燃料电池系统关键零部件研发方面取得多项重要突破,江苏省内多个城市也建成多座加氢站(如图2所示)。

(数据来源:中国氢能联盟、中商产业研究院)

图1 2020—2060 年中国氢气需求量预测趋势图

(3)专业人才不足:一方面,镇江氢能产业尚处于发展阶段,对相关专业人才的吸引力较弱,高端人才可能更倾向于去氢能产业更为发达的地区。另一方面,本地培养氢能相关人才不够,缺乏针对性人才培养体系和高校专业设置。

三、向“氢”而行:镇江市氢能产业发展的突围之策

镇江要立足自身资源禀赋、产业基础、科研条件,抢抓机遇,打造未来氢能产业重要阵地。

1、政策引领:推动氢能产业健康发展

一是建立健全氢能政策体系。研究制定更全面的氢能产业发展规划,协调规划实施、政策制定、试点示范等相关工作,谋划将氢能产业发展纳入镇江市工业领域碳达峰实施方案。优化氢能项目管理审批流程,建立氢能制备、检测服务、加氢基础设施等项目审批“绿色通道”,积极破解氢能项目在选址、立项、审批、运营等方面的制度瓶颈。工信局、科技局、发改委等相关部门要联合开展调查研究,加强跟踪指导,发挥行业组织桥梁作用,协调组建行业跨界交流协作平台,推动全市氢能产业集群发展。

二是着力优化氢能产业布局。一方面,聚焦氢能产业链关键环节,精准推进产业强链、补链、延链,打造自主可控、具有核心竞争力的氢能全产业链,着力推进氢能“制运储用”全链条发展。依托“互联网+”智慧能源,提升产业链智能化、数字化水平。另一方面,推广氢燃料电池车辆应用,优先在城市公交、公务用车、通勤车等领域逐年更新氢燃料电池汽车,支持社会资本组建氢燃料电池汽车融资租赁平台。

2、技术创新:提升氢能产业核心竞争力

一是搭建创新平台。政府相关部门和氢能发展优质企业聚焦氢能重点领域和关键环节,加快集聚人才、技术、资金等创新要素,整合行业优质创新资源,布局产业创新中心、工程研究中心、技术创新中心等创新平台。高校、科研院所、企业建设重点实验室和前沿交叉研究平台,开展氢能应用基础研究和前沿技术研究。鼓励大全集团、江苏远信储能等镇江本地优势企业、服务机构,牵头搭建氢能产业知识产权运营中心、氢能产品检验检测及认证综合服务、氢能安全战略联盟等支撑平台。

二是加快关键核心技术研发。加快氢能低成本高效制备、低温和高温燃料电池堆、关键材料等技术研发,推动制氢和氢能储输设备关键技术研发和产业化,积极参与氢能检测服务及应用示范。发挥储能企业优势,推动新型储能技术成本持续下降和规模化应用,加快压缩空气、液流电池等长时储能技术商业化进程,支持飞轮储能、化学储能等新一代储能装备的研发和规模化试验示范。以天海气体储运装备生产基地为切入口,积极开展氢能、储能布局。围绕低成本制氢技术、氢能储存和运输、氢燃料电池等重点领域开展技术攻关,组织企业积极参与国家、省相关科技计划、攻关专项,加快产业关键核心技术突破,加快市场推广和应用示范。

三是推进氢能产业相关项目引进和建设。一方面,结合双碳目标提升氢能产业发展,加快形成节约资源和保护环境的产业结构、生产方式。另一方面,加大招商力度,吸引一批重点项目先后落地,对于省、市重点研发计划的项目给予政策及资金支持;探索基金资本招商模式,通过建立基金或者引进各类基金,用基金做资本吸引龙头企业、社会资本、新兴产业及项目。整合镇江市及全国的优势企业和科研院所,吸引高端新兴氢能产业和技术入驻,成立镇江氢能产业联盟,集优势力量,齐心协力推进氢能产业快速发展。

3、完善基础设施:保障氢能产业稳定运行

一是科学布局制氢设施。引导企业根据氢燃料供给、消费需求因地制宜布局制氢基础设施,避免地区间盲目发展造成内部低端竞争。优先利用工业副产氢,在工业副产氢丰富地区,有序开展工业副产氢提纯。支持利用现有场地和设施,开展油、气、氢、电综合供给服务。

二是稳步构建氢储运体系。提高氢燃料制储运经济性,因地制宜开展工业副产氢及可再生能源制氢技术应用,加快推进先进适用储氢材料产业化。健全氢燃料制储运、加注等标准体系,开展高压气态、深冷气态、低温液态及固态等多种形式储运技术示范应用,探索建设氢燃料运输管道,逐步降低氢燃料储运成本,同时加强氢燃料安全研究,强化全链条安全监管。

三是有效构建加氢网络。依照政策规定,依法利用现有加油(气)站场地改扩建加氢设施,积极探索加氢/加油(气)、加氢/充电合建站、制储加一体化加氢站等模式。

四是加强友好城市合作。借鉴如皋氢能小镇、张家港“中国氢港”、新疆氢能港等品牌的优秀经验,创新区域合作发展模式。如可充分利用新疆的优势氢能资源,在新疆建立镇江氢能企业,有利于解决运输安全问题。推进长三角区域氢能产业链上下游资源协同,立足本地氢能优势资源,加强龙头企业间黏性,支持领军企业联合优势企业合作开发,深入对接姑苏实验室、江苏省氢能产业技术创新中心、安徽省特种金属材料工程实验室等高能级技术平台,超前布局多种前沿技术的基础研发和科技创新,形成技术储备和试点示范,努力打造镇江本土氢能产业品牌,占据省内一定比例市场份额。

4、人才培养:提供氢能产业发展人才保障

一是加强人才引进。以氢能技术创新需求为导向,支持引进和培育高端人才,制定更具吸引力的人才引进政策,包括住房补贴、人才公寓、科研经费支持、税收优惠等,吸引具有丰富经验和专业技能的人才加入氢能产业。可建立镇江本地氢能研发中心,以镇江地理位置优越、发展潜力大、房价低等优势吸引青年人才落户镇江,更好引进并留住人才。

二是制定人才培养计划。根据省市级政策以及本市氢能产业的发展需求,制定相应的人才培养计划,包括培训课程、技能认证、学术交流等,以提高氢能专业人才的技能水平和综合素质。

三是建立健全人才培养培训机制。加快推进氢能相关学科专业建设,壮大氢能创新研发人才群体,鼓励江苏大学、江苏科技大学、江苏航空职业技术学院等高职院校开设储能氢能相关专业,打造职业认证及专业技术评聘培养体系,着力培养复合型能源人才及其他从业人员,加快培育氢能技术及装备专业人才队伍,夯实氢能产业发展的创新基础。鼓励本土能源类企业与高校开展产学研合作,加强联系,争取从高校内部培养并留住人才。

图2 截至2023 年11 月江苏省已建成加氢站分布图及各城市占比

(资料来源:中国氢能联盟 前瞻产业研究院

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)