诗教融合:地方古诗词文化融入语文教学的实践路径探析

王云

襄阳市第四十一中学 湖北襄阳 441053

一、引言:文化基因与教育使命的双向耦合

襄阳作为汉江文化核心区,诗词文化积淀深厚。据考证,《全唐诗》收录的 4.8 万余首诗歌中,涉及襄阳题材的达 4000 余首 [1],李白、杜甫、孟浩然等 48 位唐代著名诗人曾在此创作。2019 年教育部《中华优秀传统文化进中小学课程教材指南》明确要求 " 强化地域文化特色 ",2023 年襄阳市启动 " 中华诗城 " 创建工作,将诗词传承纳入城市发展战略。然而实践调研显示在以下三方面存在不足:文化符号化 --72% 的课堂仅停留在诗词背诵层面[2] ;资源碎片化 --1760 处诗词相关遗迹未形成教学图谱;体验浅表化 -- 学生感知度不足 40‰ 在此背景下,襄阳中小学以语文课堂为阵地,探索文化传承与学科育人的创新融合。

二、襄阳诗词文化资源的教育价值

(一)资源禀赋:从“诗化城市”到“教育襄阳的诗词文化具有三重独特性:

历史厚度:中国文学源头《诗经》《楚辞》交汇于汉水流域,襄阳人宋玉开创赋体文学,王逸编撰《楚辞章句》;

创作密度:《唐诗三百首》收录襄阳相关诗作27 首,《全唐诗》中占比近10%(4000 余首)[3]

空间广度:1760 处名胜古迹构成“诗景互文”的文化地图,如岘山、鹿门山等景观在孟浩然《登岘山》、李白《襄阳歌》中被反复吟咏。

(二)教育转化:从“文化符号”到“课程要素”

襄阳市委宣传部编印的《襄阳古诗词 100 首》成为教学转化的关键载体。该书精选具有地域意象、语言适龄的作品(如张继《枫桥夜泊》),配套诗人故事、地理注析等内容,实现“学术资源教育化”。2023 年“襄阳人最喜爱的 10 首古诗词”评选活动中,《春晓》《与诸子登岘山》等作品因贴近儿童认知入选,为教学提供优先级素材。

三、理论根基:文化认同与具身认知的双维支撑

(一)文化认同理论的教育转化

王瑾学者(2022)指出,地域诗词承载集体记忆符号,通过 " 文本解码—情感共鸣—价值内化 " 三阶段形成文化认同 3。孟浩然《春晓》中 " 夜来风雨声 " 的鹿门山春景,成为学生构建乡土认同的情感媒介。四十一中实践表明,融入地域文化的班级文化认同指数达89 分,较对照班高21 个百分点。

(二)具身认知理论的实践启示

认知科学证实,身体参与能强化知识内化[4]。襄阳的实景教学让学生在习家池畔体验皮日休《习池晨起》的 " 茭叶深深埋钓艇 ",于汉江古渡感受白居易《襄阳舟夜》的 " 寒浪连天白"。这种" 身临其境" 的学习使知识点留存率提升至 75‰ 。

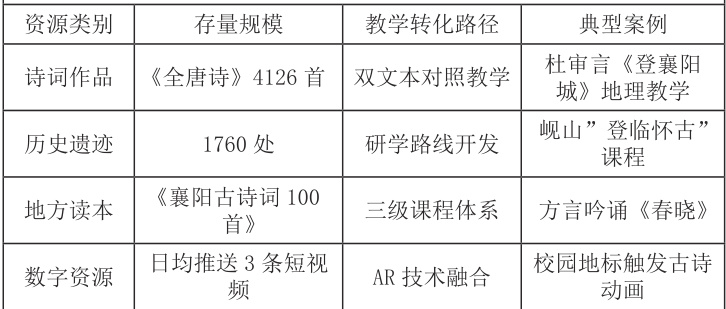

表1 :襄阳诗词文化资源的教育转化矩阵

四、襄阳实践的四维创新路径

(一)课堂浸润:构建双文本教学模型

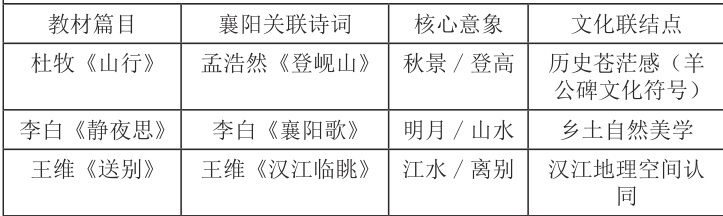

创新实施  教学模式:在统编教材诗歌单元教学中,建立课本与本土诗词的意象对照系统(表2)。

教学模式:在统编教材诗歌单元教学中,建立课本与本土诗词的意象对照系统(表2)。

表2 :课本诗歌与襄阳诗词意象对照教学示例

通过比较孟浩然“水落鱼梁浅,天寒梦泽深”与教材中秋景描写的差异,引导学生理解襄阳山水承载的“历史时空意识”,形成“意象—情感—文化”的三阶认知。

(二)校本开发:构建“1+N”分层阅读体系以《襄阳古诗词100 首》为轴心,构建阶梯式阅读框架

课内精读层:选取 10 首意象鲜明的作品(如《春晓》),结合“孟浩然涧南园故居”考古复原图等可视化资源,解析诗歌创作场景。

课外泛读层:设立“襄阳诗库”图书角,学生制作“诗词手账”,收录描写鹿门山、汉江的诗句并配景写生,调查显示83% 的学生通过该活动“重新发现襄阳文化魅力”。

数字化延伸层:接入襄阳诗词文化数据库(湖北文理学院建设),利用 AR 技术扫描诗词卡片触发诗人动画讲解,实现“沉浸式阅读”。

(三)实践体验:基于“双创”目标的行动学习响应襄阳市“中华诗城”创建,设计三级实践矩阵。

数字创作:湖北文理学院附属中学开发" 唐诗地理" 路线:岘山(孟浩然)—习家池(皮日休)—凤林古渡(白居易)学生绘制" 诗词地图",标注12 处核心意象点[5]。

节庆展演:四十一中举办 " 李白杜甫对诗会 ",学生扮演诗人进行跨时空对话。开办 "诗词市集 " 活动,制作诗词书签、投壶游戏等(2023 年开学第一课)。有的学校在诸葛亮文化旅游节表演诗词情景剧,学生扮演孟浩然与友人登岘山,通过“羊公碑尚在,读罢泪沾襟”的台词演绎,深化对历史沧桑感的情感体悟 [6]。

社会传播:参与“诗词润古城”项目,在岘首山文化景区担任“小讲解员”,为游客朗诵诗词并解说堕泪碑典故,实现文化传递的代际循环。

(四)校地联动:教育生态系统的协同赋能

依托襄阳市“诗教协同机制”,构建三方合作模型:即教育部门 - 政策支持《诗词六进实施方案》;学校教师- 课程开发/ 活动设计;高校媒体- 资源供给/ 平台搭建。

高校智库导入:湖北文理学院学者开设“杜甫的襄阳战乱记忆”讲座,解析《闻官军收河南河北》中的安史之乱背景,提升历史认知深度。

媒体实践平台:学生参与纪录片《襄阳古诗词》拍摄,在教师和专家指导下,参与到诗词的解读、表演与拍摄中,亲身体验诗词文化的魅力,极大地提升了教学的实效性与影响力。社区反哺机制:昭明小学联合襄城区图书馆举办“诗词连连看”竞赛,学生获奖作品在杜甫巷社区“诗词长廊”展示,形成“教育输出—社区反馈”闭环。

五、成效与反思:教育赋能文化传承的可持续路径

(一)实证成效

1. 学生素养提升。襄阳市人民路小学学生创作诗词思维导图获省级奖项37 项,市级“诗词小达人”数量同比增长 200% 。

2. 文化传播增效。学生短视频在“汉水襄阳”平台点击量超10 万,助推“襄阳好风日”跻身城市热搜词。

3. 社会资源整合。联动高校 12 所、景区 25 家建成“诗词研学基地”,开发 6 条“跟着诗词游襄阳”线路。

(二)深化路径探索

后续的研究需三个方面的探索:

1. 加强技术赋能。VR 诗词体验馆等新型设施在小学覆盖率仅15%,需加强“教育- 文旅”数字资源共享。

2. 构建评价体系。尚未建立诗词文化素养分级指标,应开发“认知 - 情感 - 行为”三维评价量表。

3. 突破资源壁垒。乡村学校获赠《襄阳古诗词 100 首》不足 30% ,通过“云诗教”平台缩小资源鸿沟。

六、结语:构建“教育- 文化- 城市”的发展共同体

地方诗词作为中华文明的“微缩基因库”,其教育转化需立足三重维

1. 课程创新。建立“课本+ 本土 + 数字”立体化诗教体系,如开发AR 诗词地图。

2. 社会协同。深化“政府- 学校- 社区- 文旅”四方联动,推广“六进”示范点经验。

3. 国际传播。借力“孟浩然新田园诗国际交流会”(2024 年举办)输出教学案例。

正如孟浩然所咏“江山留胜迹,我辈复登临”,只有当学生成为文化传承的主体而非客体,采用“感、知、悟、品、比”的教学方式 [7],阐述古诗词教学在传承和发展中华优秀传统文化方面的重要作用,方能真正激活千年文脉,让“诗意襄阳”在新时代焕发永恒光彩。( 注:论文中案例数据来自襄阳中小学2024 年评估报告)

参考文献:

[1] 汪家宝 . 国家文化数字化战略视域下襄阳诗词文化传播策略研究 [R]. 襄阳 : 湖北文理学院,2024:21-25.

[2] 襄阳市创建办. 襄阳市创建“中华诗城”工作汇报[Z].2024.

[3] 王瑾 . 地域文化认同建构中的教育路径研究 [J]. 教育研究,2022(8):112-120.

[4] 叶浩生 . 具身认知的原理与应用 [M]. 北京:商务印书馆,2015:78-82.

[5] 湖北文理学院附属中学. 襄阳古诗词进学校活动实践案例[Z].2024.

[6] . 襄阳古诗词进学校活动实践案例[Z].2024.

[7] 张 勇 . 在 古 诗 词 教 学 中 传 承 中 华 优 秀 传 统 文 化 [J]. 陕 西 教 育 ( 教 学版 ).2024(05):25-26.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)