桥梁大体积混凝土承台施工温度控制技术研究

张立

中铁五局集团华南工程有限责任公司 523160

水泥混凝土作为一种常见的工程材料,被广泛应用于各类建筑、桥梁、大坝等结构中。近年来我国的交通运输业快速发展,推动我国机场、高速铁路等大批混凝土需求量大、技术难度高的基础设施建设的飞速发展。水泥混凝土是一种导热性较差的水泥混合料,但水泥混合料在拌合和浇筑的过程中水泥与水会发生水化反应产生大量的热量,这些热量在混凝土结构内部快速聚集,而且不易消散,使混凝土结构物内部与外部产生较大温差,如果对内外温差不加以控制、或控制不及时就会发生较大的温度应力,易引起结构裂缝,影响结构物的质量。因此。因此,大体积混凝土的温度控制问题亟待解决,必须采取合理有效的技术措施进行妥善处理。

1. 工程概况本文以某在建试验性特大桥为工程背景,该桥全全长4125.745m,其中主桥为60m 加劲钢斜撑现浇简支梁(单跨跨径60.4m),下部采用变截面独墩(墩高16m~26.5m 不等)18 个,主河漕承台采用LT2 型承台,承台下接群桩基础,每个承台设置24 根端撑桩。299#、316# 承台结构尺寸为2135cm×1010cm×500cm、300#~315# 承台结构尺寸均为 2135cm×1385cm×500cm,采用水泥混凝土实体结构,强度等级为 C40。其中,单个承台的混凝土方量分为 1078.2m3、1478.5m3,总计 25812.35m3。

2. 承台大体积混凝土温控方案设计

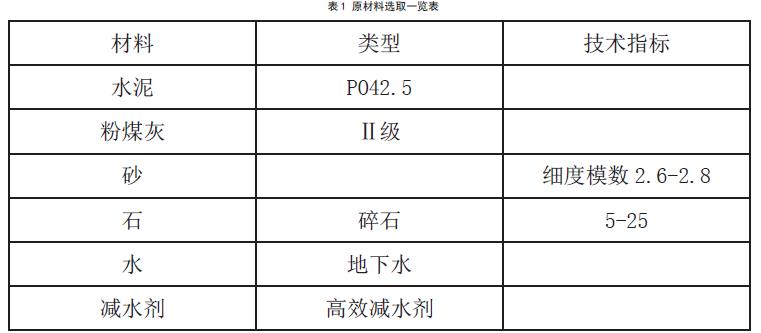

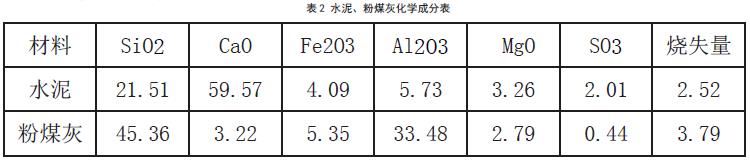

由于该单位工程工程量大,一年四季皆有承台浇筑,本文选取温度控制较为典型的冬季大体积混凝土浇筑作为研究对象。冬季环境温度较低,混凝土浇筑后内外温差较大,易产生温度裂缝,降低混凝土水化热是一种减小内外温差的有效方法,可采用调整优化混凝土配合比的方式实现。通过查阅相关文献,并通过试验反复的对不同种类的水泥、外加剂及比例、掺料组分等进行对比得出,水泥混凝土在单位体积一定的情况下,水泥每增加 10kg,则水泥混凝土内部温度会因为水化热而升高 1℃,反之则降 1℃。因此在保证质量合格的前提下,可以用适当的减少水泥用量的方法来减少水化热产生的热量。优化后的混凝土原材料见表1,优化后的混凝土配合比见表2。

水泥、粉煤灰等混凝土主要材料的化学成分见表2

伴随着机械设备的更新,泵送混凝土越来越大众化,相比于其他混凝土,泵送混凝土具有施工方便、效率高等优点,但对和易性和粘聚性要求更高。在施工过程中,为了保证泵送混凝土不出现离析和泌水,且塌落度保持在 160~180mm 之间。参照相关水泥混凝土强度设计标准要求。经试验验证,本桥承台的C40 混凝土配合比见表3。

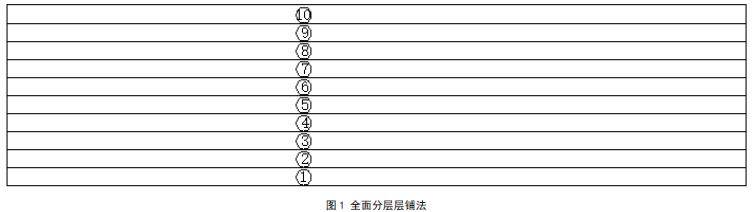

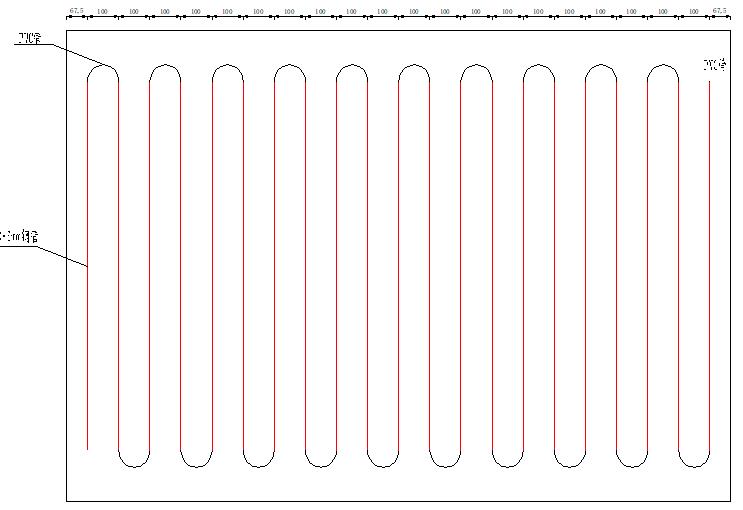

2.2 承台大体积混凝土分层浇筑过程优化合理的施工工艺能够有效的保证混凝土施工质量。本文承台浇筑采用小厚度全面分层法(如图 1)和多机械平行施工的方法,这样既有助于混凝土的早期快速散热,有效的降低混凝土内部与外部的温差,又能缩短浇筑时长避免冷接缝。全面分层法是在大体积混凝土施工过程中沿长边从中部向两边分层施工施工过程中采用插入式振捣棒,为保证振捣质量,应注意以下几点:

a. 根据浇筑面积配置6 台50 振动棒,承台应保持4 台振动棒工作,且预留2 台备用

b. 承台混凝土施工采用天泵浇筑,严禁使用溜槽,混凝土自由倾落高度不超过2m,超过2m 时通过串通下落。

c. 承台混凝土采取分层浇筑,分层厚度 50cm,全断面连续浇筑,一次成型。施工中应控制混凝土浇筑速度,尽量减少上下层新老混凝土的温差和间歇时间,防止出现冷缝现象。

d. 振捣深度每层的接触面以下 10cm,保证下层在可重塑期间再进行一次振捣。振动棒要快插慢拔,移动间距不大于振动棒作用半径的 1.5 倍。振捣时插点均匀,成行或交错式前进,以免过振或漏振,振动棒振动时间约20 ~30s,每一次振动完毕后,边振动边徐徐拔出振动棒。混凝土以不再下沉、无气泡冒出、表面泛浆为度。

f. 承台周边振捣棒离模板30cm,振捣时不得紧靠和触碰模板、拉杆或预埋件进行振捣。

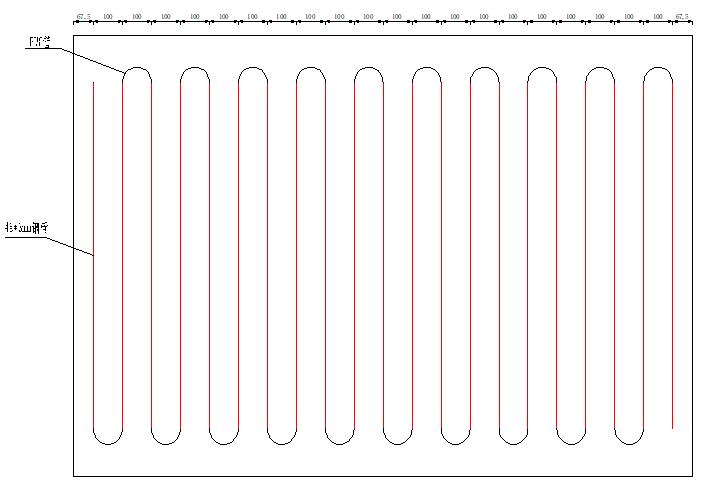

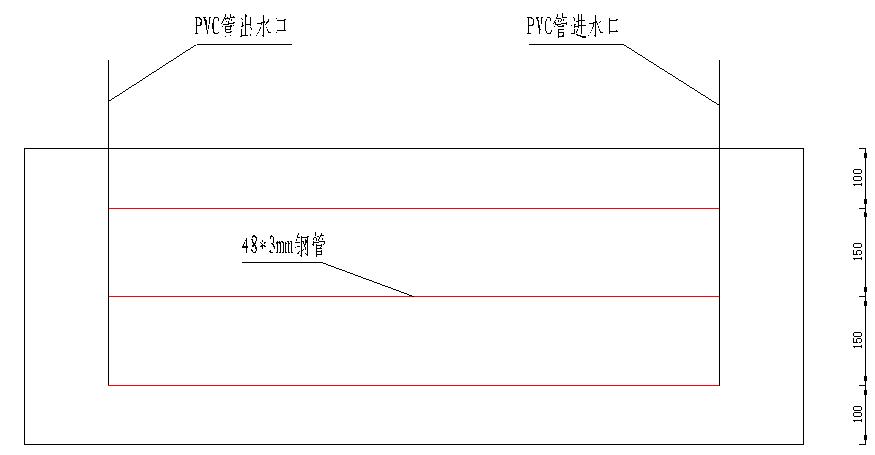

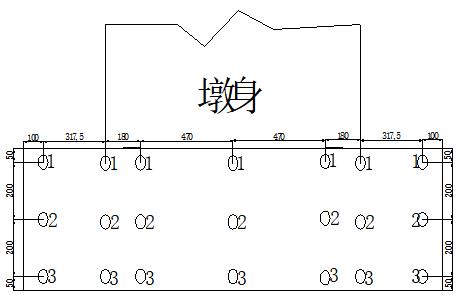

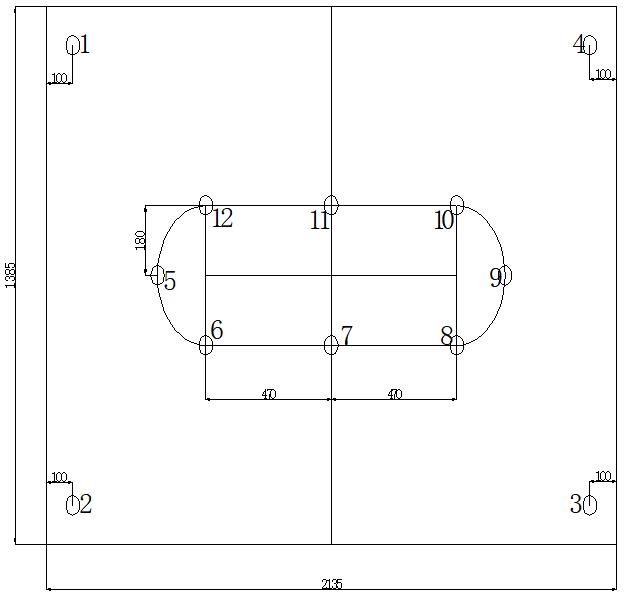

大体积混凝土承台通常采用一次性浇筑成型的浇筑方法,浇筑过程中水泥与水会发生水化反应,产生大量热量,一般情况下调整水泥与粉煤灰的比重来控制温度,除此之外还可以在承台内部布设冷却管、流通循环水的方法来实现热量的交换带走热量,来实现控制承台内部温度,降低内外温度差。本文承台共设置 3 层冷却管,每层冷却管设置 21 根 48*3mm 钢管,钢管长度为 11.85m。冷却管循环方式为第 1、3 层连为一体,采用一个蓄水池(水箱)。第二层单独使用一个蓄水池(水箱)进行循环降温,蓄水池尺寸为 5m*5m*2m,外侧采用围栏进行防护,冷却水需在承台混凝土浇筑至当前循环的最上一层冷却管后立即打开,以控制混凝土内外温差。具体布置如图2、3 :

为保证降温效果在浇筑混凝土前和浇筑混凝土过程中应遵循以下几方面原则:

①混凝土浇筑前,对冷却管进行试水,检验其是否存在漏水或堵塞等情况。

②浇筑时,注意保护和避让冷却管,避免其在混凝土坠落或振捣时损坏。

③实时监测冷却水的水温,避免与结构内部温度有较大差别,一般控制在(20 ~25)℃为宜。

④严格控制冷却水的流速,以防流速过快而影响热交换效果,且经济性差,一般控制在0.5 ~0.8m/s 为宜。

⑤为保证混凝土内均匀降温,每12h 互换一次进、出水口。

⑥冷却管通水时间一般为连续14d 左右,可适时调整。

⑦为确保降温效果达到预期,现场组织专人负责,根据现场温度监测结果严格控制冷却水的开启与关闭。

2.4 承台大体积混凝土的合理养护

①温度控制:a. 降温法控制,在承台内部预埋冷却管,通过冷水循环的方式来降低混凝土内部因水化热反应而升高的温度;b. 保温法控制,在混凝土终凝前,在其表面铺设一层塑料薄膜(麻袋、聚乙烯泡沫板、海绵等亦可),用来阻断热量的传播途径,控制内外温差。利用这种内外兼施的方法来实现,降低内部混凝土温度、保证混凝土外部温度、湿度的目的,从而避免产生早期温度裂缝的。

②因地因时调整养护时间。本文选取的试验承台施工时间是在冬季,气温较低,水化反应较慢,混凝土的强度上升较慢,且水分易结晶,因此,必须根据需要延长养护时间,否则,会因养护时长不足而影响整体结构。

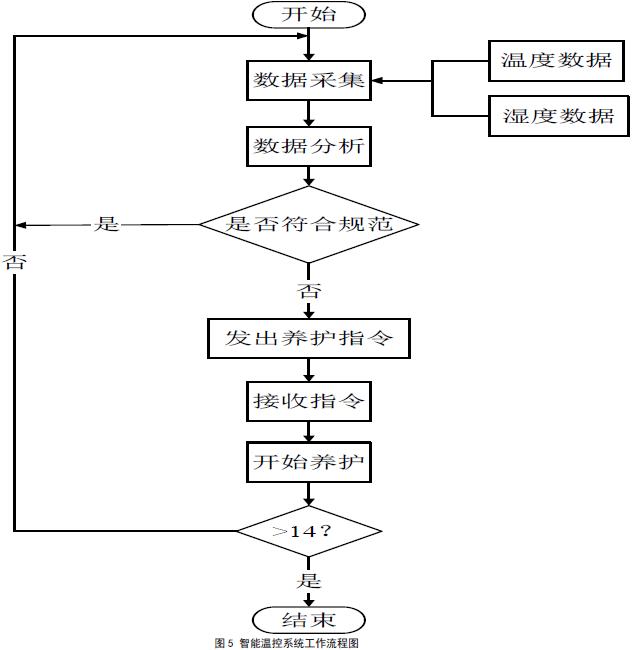

3 承台混凝土温度监测

为了更好的掌握混凝土的温度升降规律,及时的调整和控制温度。本工程引进了,温度智能监控系统,该系统能通过浇筑之前预埋到承台内部的温度传感器,实时采集承台内外部温度、湿度,通过无线通讯设备(4G)传播到后台终端计算机,技术人员根据相关的动态数据及时的调整温控方案。具体步骤如图5 :

3.1 监测内容及基本要求

外界环境温度和水泥混凝土温度是温度检测的主要部分;外界环境温度,主要包括大气温度、循环水温度、季节性温差,利用温度传感器对冷却水进行动态实时监测,总结其温度变化规律。混凝土温度,混凝土温度是混凝土施工过程中重要控制指标,需要对其进行全过程无死角监测。因此我利用温度智能监控系统,对混凝土的出机温度、入模温度、浇筑温度计浇筑开始水化反应的温度、水化结束后等一系列温度变化,进行了实时动态监测,直至养护期结束或温度趋于稳定。

3.2 承台混凝土温度控制标准

本承台在浇筑过程中以《大体积混凝土施工规范》及《公路桥涵施工技术规范》等相关规范标准中对大体积混凝土温控技术指标的规定,同时结合施工现场实际情况确定以下指标为混凝土温度控制指标:

①严格控制对入模温度,保证入模温度不低于5℃同时,不高于30℃。

②混凝土内部温度不得大于75℃,且与入模温度之差,不得大于50℃。

4. 温度监测结果与分析

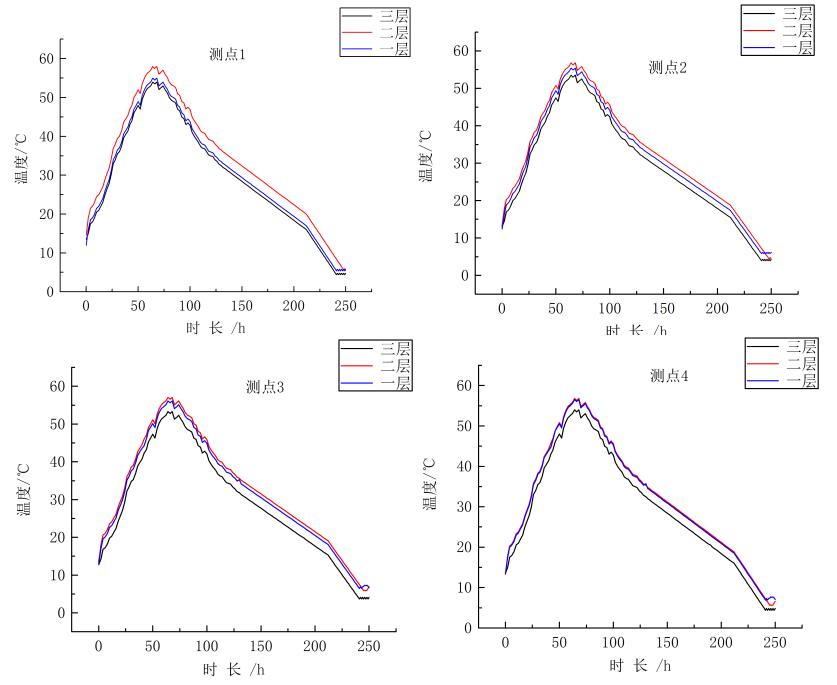

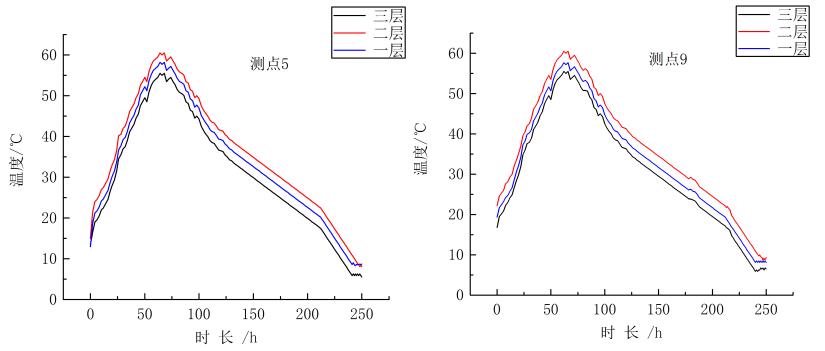

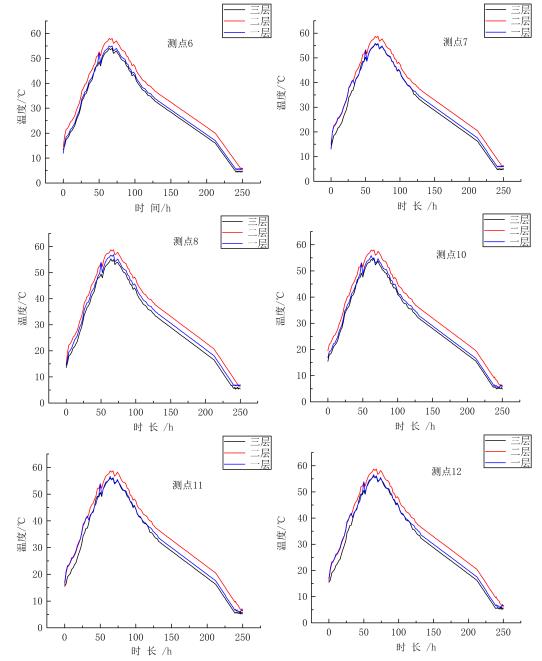

根据各测点监测数据,绘制出混凝土在水化热后温度变化趋势图,如图

从图可以清晰看出,①承台混凝土温度在浇筑后,先升温后降温,升温过程中先期升温较快(一般在 3-4d 时间达到峰值,即前四天的温度控制及养护极为关键),临近峰值时逐渐放缓,降温所需时长明显比升温时长要多。②混凝土在浇筑完成 75h 左右到峰值,之后通过循环水的作用,温度缓慢降低。③混凝土的峰值温度在 45℃ -59℃之间,循环水较为控温作用较为明显。④从分布的测点及测点的温度感应器的位置来看,混凝土中心温度比外侧温度要高,且升温较快,表明承台内部混凝土水化反应比边缘部分反应剧烈,应加强控制。⑤通过合理采取合理的养护措施(表面保湿、覆盖保温层、通冷却水),使混凝土降温速率较为规律稳定。

本文通过,对实际在建承台的施工方案进行了分析,得出在混凝土施工过程中,可以通过优化混凝土的配合比、合理安排浇筑方式及顺序,能够在一定程度上降低水化热释放的热量,从而达到超前养护的效果。利用智能养护系统,实时动态监测温度变化,可以准确得知养护时长,及时调整工序,在质量合格的前提下,延长或缩短养护时间,本文在承台的浇筑过程中可以发现混凝土在浇筑后250h 左右,温度变化趋于稳定。

[1] 金书成 ,徐文远 , 黄云涌 . 冬季承台大体积混凝土分层浇筑温控措施研究 [J]. 铁道建筑 ,2019,59(11):55-58.

[2] 魏剑峰 . 武汉青山长江公路大桥承台大体积混凝土温控技术 [J]. 桥梁建设 ,2019,49(S1):80-85.

[3] 乔明 . 某特大桥承台大体积混凝土施工温控关键技术研究及应用 [J]. 公路工程 ,2019,44(05):135-141.

[4] 何洪伟. 公铁两用跨海大桥承台大体积混凝土温控技术研究[D]. 湖北工业大学,2019.

[5] 方吕. 大体积混凝土早期温度效应研究[D]. 重庆大学,2018.

[6] 游志雄. 大体积混凝土温度应力场分析与温控措施研究[D]. 重庆大学,2018.

[7] 魏尊祥, 夏兴佳, 李飞, 李志利. 桥梁承台大体积混凝土温度场监测与数值分析[J]. 公路交通科技,2014,31(04):82-86.

[8] 谢文霞. 混凝土收缩和温度时变效应耦合作用研究[D]. 长安大学,2010.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)