一体化创伤救治模式在急诊多发伤伴失血性休克患者抢救中的应用

陆志澄

张家港市第三人民医院

医院急诊科室主要接收一些病情危急且复杂多变的急诊患者,是抢救疾病和挽救生命的主阵地。多发伤伴失血性休克在急诊科十分常见,这是一种因同一原因损伤造成患者身体同时遭受两种或以上的脏器或解剖部位创伤,危及生命安全。多发伤可以发生在身体不同部位且伤势严重,会造成患者大量出血,受伤原因多见于暴力击打、高空跌落、交通事故等,随着患者出血量逐步增加,会导致其进入休克状态,生命安全受严重威胁[1]。为挽救患者生命,及时展开急诊抢救显得尤其必要。一体化创伤救治模式是一种科学且健全的急诊抢救模式,对各类急诊患者有较好的抢救效果,为探索该模式在多发伤伴失血性休克患者抢救中的应用效果,研究以2024 年5 月-2025 年5 月60 例患者为对象,分组后详细报道如下。

1. 资料和方法

1.1 一般资料

研究纳入的 60 例对象均为 2024 年 5 月 -2025 年 5 月我院急诊科室收入的多发伤伴失血性休克患者,数字奇偶法均分为对照组与研究组。对照组(30 例)女占 46.67%(14/30)、男占 53.33%(16/30);年龄 21-68 岁,均值(46.58±5.20)岁;致伤原因:暴力击打占20.00%(6/30)、交通事故占 46.67%(14/30)、高空坠落占 23.33%(7/30)、其他占 10.00% (3/30)。研究组(30 例)女占 43.33%(13/30)、男占 56.67%(17/30);年龄 20-70 岁,均值(46.55±5.15)岁;致伤原因:暴力击打占 16.67%(5/30)、交通事故占 43.33%(13/30)、高空坠落占 23.33%(7/30)、其他占 16.67%(5/30)。纳入标准:符合多发伤伴失血性休克诊断标准;资料完整;损伤时间不超过1h。排除标准:死亡;免疫及凝血障碍;随访失效。一般资料无差异 (P>0.05) )。

1.2 方法

对照组予基础救治:按照常规 120 急救流程出诊,完成患者的院前急救后转运至院内,在相关科室会诊后给出抢救方案,抢救期间密切监测体征,完成气管插管、吸痰及吸氧等抢救措施,待患者抢救成功、体征平稳后收入住院。

研究组予一体化创伤救治模式:(1)建立一体化创伤救治小组:建立由急诊科、检验科、神经外科、骨科以及胸外科等组成的急救小组,并加强急救知识培训与院前院内急救演练,全面提高医护人员的急救技能与效率。同时合理排班,确保各科室有 1 名医生与护士同时在岗,便于医护协同配合。(2)院前急救:接到出诊通知后迅速掌握急救现场及患者基本情况,匹配并安排院前急救的医生与护士,3min 内发车并选择最佳路线前往目的地。途中了解患者意识和出血等情况,告知现场人员相关注意事项,叮嘱不要搬动患者。抵达现场后迅速评估病情,开放至少 2 条静脉通路并进行止血处理,清理患者口腔分泌物,头稍微偏向一侧防止误吸;按照先重后轻原则先处理严重的伤情,给予抗休克、纠正酸碱平衡紊乱等救治,严密监测心率、血压及呼吸、体温等,结合实际情况调整急救措施,待体征平稳立即转运,同时与院内保持联系,提前做好院内抢救准备。(3)院内抢救:患者抵达医院后严格按照 CRASHPLAN 原则再次评估病情,开通绿色通道优化各项指标或影像学检查效率,急救小组会诊讨论治疗方案,与家属交流沟通,护士协同医生密切进行抢救,病情稳定之后再收入住院展开下一步治疗。

1.3 观察指标

(1)抢救效果与并发症:心率、血压、呼吸等体征恢复平稳,患者顺利收入住院为抢救成功;统计应激性溃疡、多器官功能障碍、急性呼吸窘迫综合征的发生情况。

(2)统计院前急救时间、院内急救时间以及总抢救时间,时间越短代表抢救速度越快。(3)抢救前抢救 24h 后采集空腹静脉血标本约 4ml,每分钟 3000 转离心十分钟后测定超敏C 反应蛋白(hs-CRP)、肿瘤坏死因子-α(TNF-α)、白细胞介素-6(IL-6)的水平变化。1.4 数据统计处理

研究数据与资料等输入软件 SPSS 26.0 处理,用 t 检验符合正态分布的计量资料( x ± s );非正态分布时用非参数检验;用 x2 检验计数资料(%,n),有意义时 P<0.05 。

2. 结果

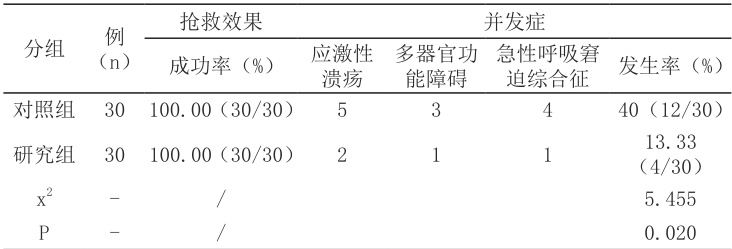

2.1 抢救效果与并发症

两组抢救成功率均达到 100.00% (P>0.05) ),但对照组并发症发生率高于研究组(P<0.05) ),具体数据如表1 所示。

表1 抢救效果与并发症  )

)

2.2 抢救时间

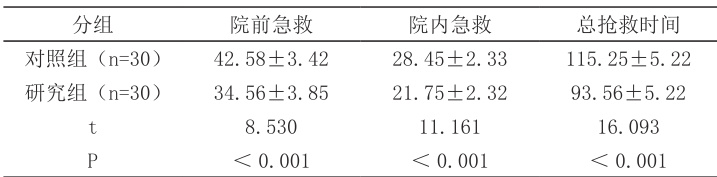

研究组院前院内以及总抢救时间都比对照组更快( ⋅P<0.05⟩ ),具体数据如表2 所示。

表2 抢救时间(  ,min)

,min)

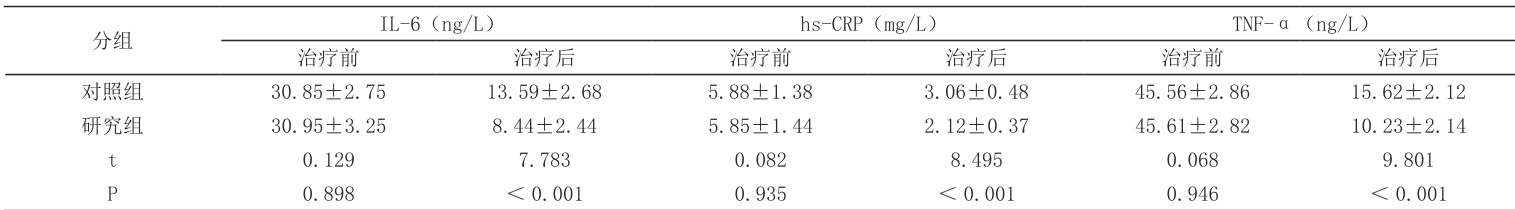

2.3 血清指标

抢救24h 后研究组血清炎性因子水平都低于对照组 (P<0.05) ),具体数据见表3

表3 血清指标(  , n=30 )

, n=30 )

3. 讨论

多发伤累及人体多个器官、多个部位,病情严重且情况十分危急,患者多伴随较大的出血量,且随着出血量的不断增加会引起低氧血症,逐步造成机体内环境循环紊乱而加重应激反应,情况危急且复杂多变,最终因大量失血后引起休克,死亡风险增加。急救治疗是稳定患者体征、控制病情的重要手段,在以往的急诊救治模式中,院内院外医护人员协调性较弱,可能会延长抢救的时间,有延误抢救时机的风险,患者等待时间较长,并发症较多[2]。

一体化创伤救治模式集中了医院各科室医护人员在内,形成一支有组织、有协调性的急诊抢救小组,通过日常培训、模拟训练等优化全体成员的急救知识和技巧,有助于实际应用时迅速判断病情并施救,大幅度缩短院前院内等急救时间,有助于优化急救流程与急救效率[3]。此研究结果中,虽然常规救治模式与一体化创伤救治模式的抢救成功率均达到100.00%(P>0.05) );但研究组并发症发生率更低,无论是院前还是院内急救的时间都更短,整体抢救时间更短( (P<0.05) ),血清炎性因子水平更低( P<0.05) );该结果进一步凸显一体化创伤救治模式在多发伤伴失血性休克患者急诊抢救中应用价值。分析其原因,可能是由于建立一体化创伤救治小组,通过多学科联合强化急救培训,有助于全面提高医护人员的急救技能;同时各科室每天有 1 名医生与护士同时在岗能提高医护协同配合效果,以便更好地对患者开展急救。此外,在接到出诊通知小组成员能迅速响应,并在几分钟内发车前往救治现场,大幅度节约时间,能为患者争取更快的院前急救;途中了解患者情况有利于初步判断病情,以便抵达现场后就能立刻实施抢救,大幅度提高院前急救效率,避免现场评估延误治疗时机。此外,现场按照先重后轻的原则进行救治,给予针对性救治措施能最大限度降低危害,使得重症得以优先处理,降低死亡风险。患者抵达医院后迅速完成病情评估,开通绿色通道有助于优化分诊、检查、治疗等效率,避免延长等待时间,为患者创造更多治疗机会,因此大幅度缩短其院前院内抢救时间。

综上所述,在急诊多发伤伴失血性休克患者抢救中应用一体化创伤救治模式,不仅抢救效果明显,而且还能缩短抢救时间,减少并发症发生率,建议推广运用。

参考文献:

[1] 颜华东 , 王建华 , 王明明 , 等 . 一体化创伤救治模式在多发伤伴失血性休克患者急诊抢救中的应用效果 [J]. 中国社区医师 , 2024,40(33): 41-43.

[2] 周正直 . 一体化创伤救治模式在多发伤伴创伤性失血性休克急诊抢救中的临床效果[J]. 中外医学研究 , 2023,21 (13): 113-117.

[3] 满文浩 . 一体化创伤救治在多发伤伴创伤性失血性休克患者急诊抢救中的应用效果[J]. 中华灾害救援医学 , 2020,8 (05): 294-295+298.

作者简介:陆志澄,1994.06,男,江苏,本科,急诊,医师,

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)