高职界面设计课程思政教育的融合路径与实践方案

唐雪丽 刘雨露 钟宛衡

广州华商职业学院 广东省广州市 511399

一、引言

在新时代职业教育背景下,课程思政不只是培养学生技术能力的补充,还是推动学生全面发展的核心部分。界面设计是数字化转型的前沿学科,它有传递社会核心价值观的独特优势。但是,当前高职界面设计课程融入思政还面临三个困境:一是,思政元素与专业技术“两张皮”,伦理讨论大多只停留在理论说教上。学者张莉 2023 年调研了 12 所高职院校,结果显示只有 23% 的课程把伦理条款变成了设计规范 ⌊1⌋ ;二是,案例脱离本土语境,学生难以建立情感认同 [2] ;其三,评价体系和职业衔接不紧密,这削弱了思政效果的可测量性。

针对这些问题,本文从教学设计和价值内化两个角度出发,用行动研究法,建立了多条融合路径,旨在将社会主义核心价值观具象化为可操作的设计行为。研究围绕“设计伦理与职业责任”、“传统文化”、“红色主题”三类典型思政元素,分别提出相应的融合路径。通过分阶段的教学任务和学生的项目实践,探索如何把价值引导和专业能力培养结合起来。

二、界面设计课程与思政融合的可行性分析

界面设计课程与思政教育的融合具有坚实的理论基础、学情适配性和行业需求支撑。理论层面的支撑在于:界面设计连接着技术和人文,它的核心要素和思政目标本就十分契合。柳冠中 2019 年在设计方法论研究中说,视觉传达的本质是传递价值 [3] ,这与社会主义核心价值观的传播需求一致。例如,用户体验中 " 以用户为中心 " 的设计原则 [4] 与 " 人民至上 " 的治国理念相呼应;技术伦理规范与工匠精神培育,都在强调责任意识和精益求精的态度。这种内联系,为课程思政提供了自然的融入通道。

另外,高职学生普遍存在形象思维强、实践兴趣浓,但理论素养弱的特点,这样的学情正好贴合界面设计课程的实践性特征 [5]。课程借助项目化教学,把”文化自信”转化为国潮UI 设计任务,把”社会关怀”具象化为无障碍设计实践,这种方式能够有效避免传统思政教育太过抽象的问题。学者李红梅的相关研究显示,这种" 做中学" 的方式能使高职学生对价值观的接受度提高 40% 以上 [6]

从行业需求来,数字经济的快速发展对设计类人才的素质提出了新要求。中国工业设计协会 2023 年的调研显示,86% 的企业招 UI 设计师时,更看重“文化理解力”和“社会责任感”[7] 。例如,支付宝" 长辈模式" 的无障碍设计不仅体现了科技向善的价值观,还增强了产品的市场竞争。华为 EMUI 系统创新使用传统纹样,展示了文化传承和商业价值能完美结合。这些行业实践都说明,思政素养和职业能力结合,对于现代设计教育至关重要。

三、思政融合路径及实施方案

3.1 设计伦理与职业责任融合路径

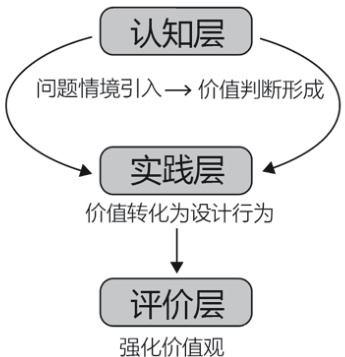

图1 :界面设计课程思政三层渗透模式示意图

界面设计作为连接技术与用户的桥梁,其伦理决策会直接影响社会公平与数字包容。本路径聚焦于界面设计中“技术决策—用户影响—社会责任”的伦理链条,旨在通过明确设计标准和情境判断,引导学生在项目实践中把“科技向善”的职业伦理意识记在心里。根据课程思政“情境—认知—行为”的递进原则,该路径采用“认知—实践—评价”三层渗透教学模式(见图 1),把抽象价值观转化为具体的界面设计规范,让思政目标自然融入技能训练全过程。

在实际教学设计中,该路径通过认知—实践—评价的 " 三层渗透 " 模式,系统地培养学生的设计伦理意识。在课程教学中,学生需要理解设计背后可能引发的社会问题。为此,课堂引导他们分析现实中的界面伦理现象,例如个人信息收集过度、算法偏见,以及无障碍功能的缺失。通过具体案例,如医疗或政务 App 中的隐私设置与默认权限,学生能够识别出常见的伦理风险点。结合讨论结果,教师组织学生编制“界面伦理风险清单”,帮助他们把抽象的伦理理念转化为具体的设计判断。

在实践阶段,课程以小组项目制方式,引导学生围绕典型社会议题进行界面设计任务重构。教学任务包括但不限于老龄用户的信息识别障碍、心理用户的表达隐私权、宠物领养中信息信任机制的再设计。这个阶段,学生需要将伦理意识落实为可见的界面细节。比如设置数据用途提示、增加视觉辅助设计、构建匿名互动机制。在该路径的教学实施中,部分学生作品体现了“社会关注—设计响应”的转化路径。如学生作品《降压帮》结合数据分级展示与健康建议,学生作品《小星空》以情绪绘图 + 模糊标签实现心理表达柔性保护,兼具技术适配与伦理敏感。

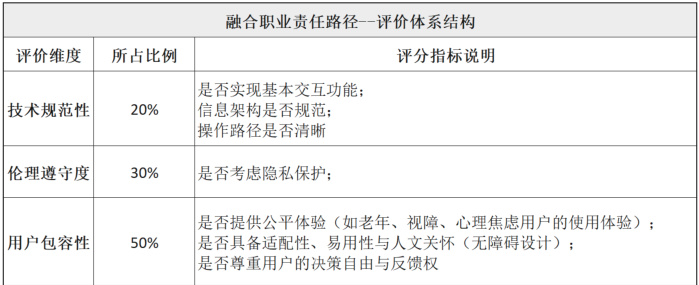

学生实践作品的评价中,“技术规范”和“伦理反思”被纳入到了评分体系。教师依据学生提交的“设计伦理说明文档”和作品,对界面设计是否在数据保护、无障碍、用户尊重等方面的进行考量与设计进行评价。评价体系的编写参考了《个人信息保护法》《信息无障碍设计规范》及 WCAG 国际标准,形成了覆盖功能、责任与体验多个维度的综合评价体系。

图2 :评价体系设计指标结构图

这一融合路径的核心优势是,它能隐蔽地传递价值观,又能切实培养职业素养。把伦理要求变成具体的设计规范后,思政目标就自然融入了技能训练,不会像传统德育那样“贴标签”。胡斌斌 2022 年在《课程思政的隐性渗透机制研究》中说:“当价值导向变成行业规范时,学生在练技能时就会不自觉地学到职业伦理”[8] 。 另外,课程直接联系《个人信息保护法》《互联网信息服务算法推荐管理规定》等法规,让学生对责任的认识变成具体的设计决策,比如遵循用户数据最小化收集原则。这加强了职业教育和产业需求的联系。教育部《职业教育课程思政建设指导纲要》也强调:“法规条文是职业行为的底线,能有效承载技术类课程的思政内容”[9] 。

3.2 传统文化与视觉语言融合路径

全球化和数字化发展越来越快,文化身份认同成了青年群体建立价值观的重要依托。界面设计是数字传播的重要媒介,它既要再现文化,又要创新视觉语言。这一路径关注怎么用视觉化的方式表达中华优秀传统文化。通过系统的设计教学,让学生在创意设计中更懂传统美学,增强文化自信和文化输出意识。其独特性在于:从视觉设计的专业维度(如色彩体系、图形语义)切入文化传承,实现专业技能训练与文化价值观培育的有机统一。

本路径采用“文化认知—视觉演绎—价值呈现”三阶教学方式。第一阶段“文化认知”,教师以“文化元素的视觉起源”为切入点,引导学生梳理中国传统色彩、纹样、造型等典型元素的历史语境与文化意义。教师结合地域风格、民俗形态、节日意象等资料,引导学生进行归类分析,强化其对文化图像与精神内核之间关系的理解。学习过程强调“文化不是背景素材,而是设计立意的出发点”。

第二阶段“视觉演绎”,教学转向文化内涵的视觉重构训练。学生以传统元素为基础,进行图形、动效、界面模块的再造设计,要求在形式美感与文化辨识之间达成平衡。设计任务包括:以节气文化为主题构建界面风格规范、以汉字意象生成图标系统等。在该过程中,教师持续引导学生思考“设计表达中如何既保留文化温度,又具备时代感”。

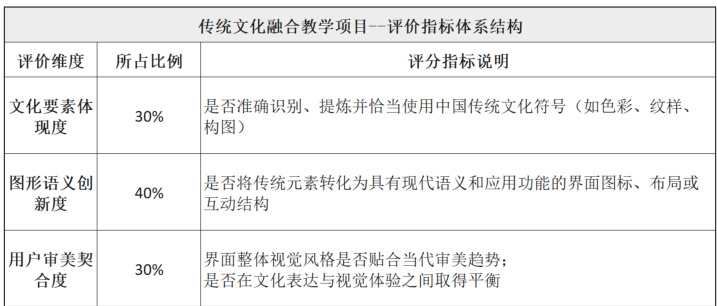

第三阶段“价值呈现”,通过平台展示、主题竞赛、同伴互评等方式,促使学生从设计行为中意识到自身所承载的文化传播责任。学生提交“文化转化说明文档”,陈述其设计中所体现的文化意图与当代表达方式。教师则从文化逻辑、视觉适配、审美风格等维度进行综合评价(见图 4)。在评价体系构建方面,课程以“文化要素体现度—图形语义创新度—用户审美契合度”为核心指标。既关注作品能不能把传统视觉语言转译好,也注重其在当代界面生态中的适应性。通过提高文化认知和设计能力,让课程思政和专业训练深度融合。

图4 :传统文化与界面设计融合教学项目评价指标体系

在该路径的教学实践中,部分学生作品成果已初步体现出“视觉语言推动文化传播”的育人成效。例如,《中国风仙鹤》(见图 3)项目将传统的仙鹤与祥云元素系统化为 UI 图标体系,采用中国红与金色配比构建庄重典雅的视觉氛围,体现出对祥瑞文化符号的深入解读。其主屏界面设计将云纹与折扇图样组合,融合剪影式构图方式,使整体界面兼具文化意蕴与审美现代性。又如,《淡妆淡抹总相宜》(见图 3)作品以山水画与仕女图为母题,构建富有诗意的视觉场景,并将古典器物(如香炉、团扇、玉佩)作为图标基础单元,结合柔性色卡系统与宋代线描风格,使界面呈现出文人气质与东方审美的统一。这些作品不仅在形式上实现“传统 + 数字”的融合,也在表达层面体现出文化再构与价值传达的可能性。

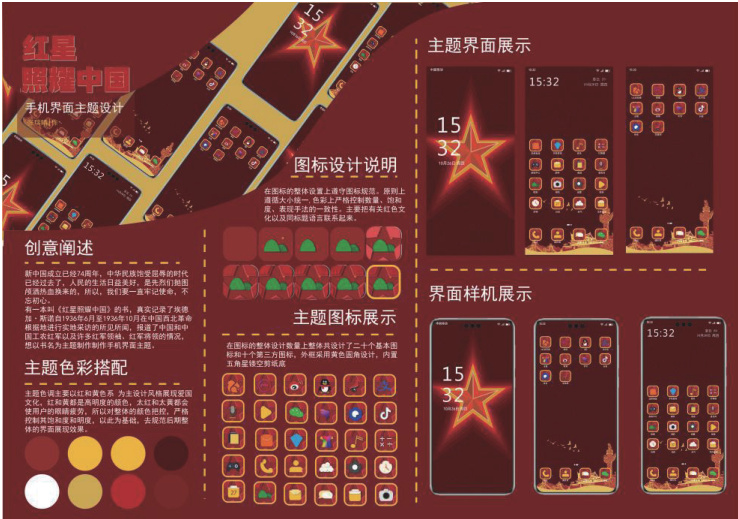

图5 :学生作品《红星照耀中国》

图3 :学生作品《淡妆淡抹总相宜》(左)、学生作品《中国风仙鹤》(右)

3.3 红色主题与信息可视化融合路径

用红色文化做信息可视化设计,是界面设计课程进行思政育人的重要方式。把党史、国史中的重大事件、人物或价值观念变成符号,既能激发学生的政治认同,又能培养他们的图形化设计能力。这一路径把界面设计能力训练和理想信念教育深度融合,培养学生用数字设计表现国家记忆、历史使命和时代精神的能力。为了实现系统的教学目标,这一路径提出“信仰引导 — 图形转化 — 精神共鸣”三阶段教学模式,让学生把红色文化的政治内涵,变成日常能看到的视觉表达。

在“信仰引导”阶段,课程通过党史资料导读、情境模拟、微课视频等形式,引导学生回顾建党百年、新中国成立、抗战精神等红色历史片段。这能帮助学生建立基本的历史认知与信仰情感。在此基础上,学生确定设计主题,并做出相应的“红色价值 + 使用情境 + 符号体系”的界面设计主题方案。

在“图形转化”阶段,重点在于引导学生将红色历史中的符号提炼成视觉元素,重新赋予它们含义,再结合界面的规则,做成一套统一的图标系统和界面风格。这一阶段要兼顾“政治性”和“审美性”,注重红色视觉元素在图形抽象、风格协调、色彩统一时的运用策略。比如,学生作品《红星照耀中国》( 见图 5) 以新中国成立 74 周年为主题,将五角星、礼花、天安门广场等视觉意象整合为主题图标与界面装饰图层。图标形态采用光影渐变手法强化庄严感,色彩以红金为主,营造出有信仰的氛围,形成了有政治文化象征力的视觉系统。

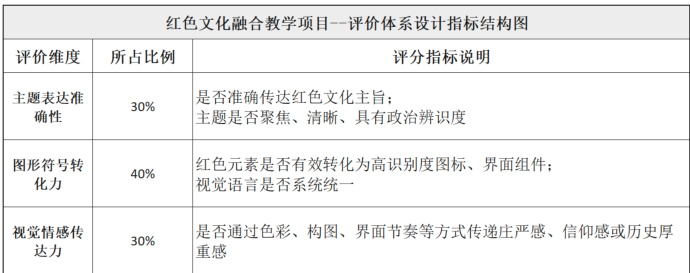

图6 :红色主题界面设计作品教学评价维度

在“精神共鸣”阶段,教学目标由设计输出转向用户感知。课程聚焦于学生如何通过界面唤起用户对红色精神的情感共鸣与价值认同。教学鼓励学生开展小规模的用户反馈收集,通过情感地图、界面使用记录等方式,识别视觉符号与情绪反应之间的对应关系。项目成果需体现红色叙事是否真正被用户理解与接受。同时学生项目成果以“主题表达准确性—图形符号转化力—视觉情感传达力”三维度为核心评价指标。既看作品的政治立意,也看它的视觉语言和用户体验是否一致(见图 6)。通过这类项目实践,学生不只是做界面的设计者,还是文化传播者和用视觉讲述政治信仰的人。

四、总结

界面设计课程具备天然的价值承载能力,是推动课程思政深入实施的重要载体。本文基于三类思政融合路径,形成了多模式协同的教学体系。通过对教学内容、方法与评价机制的重构,实现了价值引导与设计训练的同步推进。学生在实践项目中完成从议题识别到视觉表达、从设计生成到伦理反思的全过程,展现出较强的社会意识与设计回应能力。实践表明,该路径有助于激发学生的主体认同,提升思政内容的融入深度与表达质量。未来研究可进一步拓展教学场景与跨学科协作机制,增强课程思政的适应性与推广价值。

参考文献:

[1] 张莉 .《高职数字媒体专业课程思政实施现状调查》[J]. 中国职业技术教育,2023(11):45-49.

[2] 王伟.《本土化案例在课程思政中的应用缺失研究》[J]. 职业技术教育,2022(18):31-35.

[3] 柳冠中 . 设计方法论 [M]. 高等教育出版社 ,2019

[4]Norman D. 设计心理学 [M]. 中信出版社 ,2013.

[5] 张立 . 高职学生认知特点与教学策略 [J]. 职教论坛,2023 (02):33-37.

[6] 李 红 梅 . 高 职 课 程 思 政 实 效 性 研 究 [J]. 中 国 职 业 技 术 教育 ,2022(15).

[7] 中国工业设计协会 . 2023 中国 UI 设计人才需求白皮书 [R]. 2023.

[8] 胡斌斌 . 课程思政的隐性渗透机制研究 [J]. 中国职业技术教育 ,2022(15):45-49.

[9] 教育部 . 职业教育课程思政建设指导纲要 [Z]. 2020-06.

作者简介:

唐雪丽(1996.01—),女,汉族,籍贯:四川眉山人助教,硕士学位,专业:设计学,研究方向:图形创意与交互设计

刘雨露(1995.10—),女,汉族,籍贯:江西泰和人助教,硕士学位,专业:艺术设计实践,研究方向:公共空间设计

钟宛衡(1996.06—),女,汉族,籍贯:广东惠州助教,硕士学位,专业:设计学,研究方向:设计与传播

本文系校级科研团队课题“课程思政教育融入《界面设计》课程教学的策略研究与实践”项目论文(编号:HSQNKT202311)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)