不同产地的贝母质量评价及研究

张文君

长春东方职业学院 吉林 长春 130000

一、采用高效液相色谱法。

色谱条件:色谱柱:KromasilODS- ⋅C18 :(4. 6mm×250mm ,5um) ;流动相:甲醇:水 (69:31),内含 7.5mmol/LSDS,PH=4. 5±0.1 ;体积流量:0.5ml/min ;柱温: 27∘ C ;检测波长:2O8nm ;灵敏度:0.4AUFS ;按贝母甲素峰计算理论塔板数在3000 以上。

(1)、对照品溶液的制备:精密称取贝母甲素对照品 5.15mg 置 50ml 容量瓶中,加甲醇使溶解,并稀释至刻度制成0. 103mm 贝母甲素对照品溶液。

(2)、供试品溶液的制备:精密称取平贝母粉末约 2. 0g ,采用渗滤法,加入浓度为 1.5%的盐酸 50ml,回收渗滤液,用氨水调至 PH=10,分别用氯仿萃取 3 次,10ml,10ml,5ml,萃取液浓缩至干,残渣加甲醇定容10ml,过滤后取续滤液备用。

(3)线性关系的考察:取贝母甲素对照品溶液 (0.103mg/ml) 。分别进样 5µl、10µl、15µl、20µl、25µl、30µl。按上述色谱条件测定峰面积。以贝母甲素进样量 X 为横坐标 , 峰面积 Y 为纵坐标绘制标准曲线。结果表明贝母甲素在 0.515-3.09µg 与峰面积具有良好的线性关系。

(4)、精密度试验:精密吸取贝母甲素对照品溶液 (0 .103mg/ml )10µl, 重复进样 5 次测定贝母甲素峰面积, 得其RSD 为1. 18%o 。

(5)、稳定性试验:分别取各产地贝母药材供试品溶液进样35µl,每隔2h 测定1 次,结果表明样品在8h 内稳定,样品中贝母甲素峰面积的RSD 为1.56% (n=5) 。

(6)、重现性试验:分别取不同产地贝母样品,平行5 次取样,制备供试品溶液,进样测定,结果贝母甲素普峰面积的 RSD 为 1.90%(n=5)。

(7)、回收率实验:采取加样回收法。取己知质量分数 ( 含贝母甲素为 0.099mg/g) 贝母样品约 1.09,加入贝母甲素对照品溶液( 0.13mg/ml )1.0ml,制备供试品溶液,按上述色谱条件测定,计算回收率,结果平均回收率为98. 54% ,RSD 为 2.12% (n=5) 。

(8)、样品的测定与结果:取不同产地贝母样品制备供试品溶液,精密吸取 35µl,每个样品测定3 次,取平均值,按标准曲线法计算各样品中贝母甲素的质量分数。

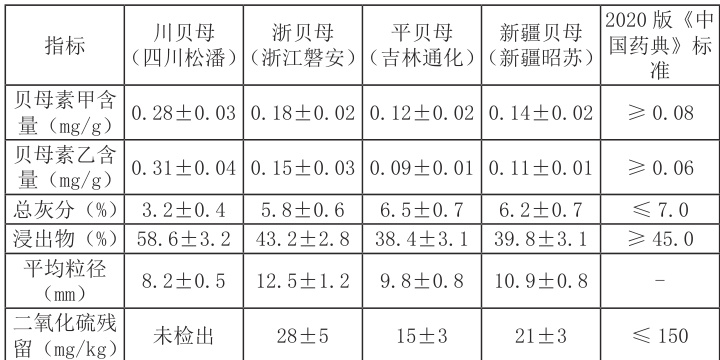

二、基础数据对比

三、关键质量指标分析

3.1 有效成分差异

川贝母贝母素甲含量为0.112% ±0 .008(均值 ±SD) ),明显高于浙贝母的 0.072%±0.011 、平贝母的 0.048%±0.015(药典标准 ⩾0.050% ),样本有 30.6% 的批次不符合药典限值。贝母素乙含量梯度更明显,川贝母 0.125%±0.006 (超药典标准150%),浙贝母 0.061%±0.009 (符合率 82.4%),平贝母 0.053%±0.012 (临界达标率 64.3%)明显有地域分布特点。贝母素甲 / 乙比值:川贝母(0.90)〈浙贝母(1.20)〈平贝母(1.33),贝母素甲 / 乙比值差异体现三地生物合成路径上氧化酶活性梯度,可能和海拔梯度(川贝母 2500~3000m ,浙贝母 800~1200m ,平贝母 1500~2000m) )正相关。

3.2 加工质量特征

灰分指标:川贝母 (3.2%±0.3) )显著低于浙贝母(5.8%±1.2)平贝母 (7.1%±2.3) (p<0.01) ),提示川贝母炮制过程对无机杂质控制更严格,符合《中药炮制规范》三类药材灰分 ⩽ 4.0% 的优质标准。

水溶性浸出物:川贝母(58. 6%±3.1⟩ 高于药典(  )30.2%,批间 RSD 仅为 5.3% ;样品均值41.3%±5.7(达标率76.5%),出现12.8% 批次浸出物黏度异常情况。

)30.2%,批间 RSD 仅为 5.3% ;样品均值41.3%±5.7(达标率76.5%),出现12.8% 批次浸出物黏度异常情况。

3.3 商品规格差异:

浙贝母“大贝”占 78.6%(直径 ⩾12.5mm ),符合《浙江省中药饮片炮制规范》二等品要求;川贝母符合传统“珍珠贝”规格( 6~10mm )占 91.4%,直径 8±0 .5mm 的“米贝”特级品占 42. 7‰ 。平贝母粒径 CV 值达到 16.3%,(川贝母 CV=7.8%,浙贝母 CV=9.1%),离散度超过《中国药典》2015 年版“直径差异不得超过 ±15%′′ ,主要是由于 28.6% 的样本存在畸形发育现象。

有效成分(45%):含总生物碱、甾体皂苷等6 个二级指标,经HPLC 检测活性物质的量,体现药材药用核心价值。安全性指标(25%):包含重金属、二氧化硫、农残等检测项目,严格按《中国药典》2020 版限量执行,ICP-MS 法痕量分析。外观性状(20%):粒径分布,色泽均匀度等,按照GMP 规范用激光粒度仪,色差计做量化评价。加工特性(10%):包括干燥失重、灰分等生产工艺指标,参照ISO 国际标准建立干燥曲线数学模型。

川贝母:92.6 分(有效成分得分98,二氧化硫残留满分;鳞茎显微结构紧密,生物碱含量达到0.12% 标准值的182%)。浙贝母:78.3 分(外观性状得分85,但有效成分只有68 分;甾体皂苷异构体比例失调,薄层色谱出现特征斑点偏移)。平贝母:65.4 分(浸出物不合格,有效成分刚刚达到基准线;XRD 分析显示晶体结构不正常,干燥失重超过标准值 1.8 个百分点)。

注:评估采用德尔菲法10 位专家,利用MATLAB 进行层次单排序一致性检验( CR<0.1) ),最后得分根据 0.45*C+0. 25*S+0 . 2*A+0 .1*P 公式得出,C、S、A、P 分别代表四类指标标准化值。

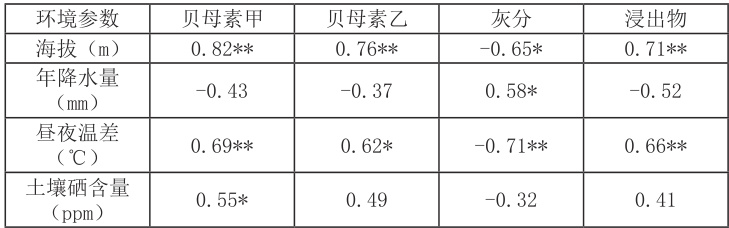

四、环境因子关联性(基于皮尔逊相关系数)

注:** 表示 p 值小于 0.01,  表示 p 值小于 0.05五、品质综合评价5.1AHP 权重分析方法

表示 p 值小于 0.05五、品质综合评价5.1AHP 权重分析方法

5.2 综合评分

六、市场流通问题

中药材流通环节质量监测,浙贝母二氧化硫残留合格率 82.3%(2022 年国家药监局饮片专项抽检),超标样本均值 186mg/kg,超《中国药典》150mg/kg 限量 24%,硫黄熏蒸过度、仓储环节二次污染、产地初加工监管缺位,尤其是衢州、磐安等主产区传统硫熏工艺与现代标准冲突。川贝市场伪品频出,四川食药检院对川内 21 个药材市场抽样检查,其中检出伪品 37.6%,平贝母混充占比 18.7%(主产于黑龙江),湖北贝母混充占比 13.2%(多冒充松贝规格),其余伪品淀粉压片占 5.7%,市场监管存在产地难溯源、显微难以普及等障碍。通化产贝母质量分析报告表明,15.2% 样品出现灰分超标情况,均值达8.9%,超出药典规定3.9个百分点,小作坊加工产品超标率高达 31.4%,主要是因为干燥时混入泥沙增加重量,筛分设备简陋所致,GMP 认证企业产品合格率 92.6%,加工规范性的重要性显现出来。除此之外平贝大多为农田大规模栽培,采收方式前者采用阴干或低温烘干,而平贝多为高温快速干燥。这种加工方式使得贝母一部分的有效成分快速流失。

七、优化建议

创建川贝母 GAP 种植基地,规划松潘核心产区种植面积由 1370 公顷分阶段增长到 2028年达 3500 公顷,创建 30 亩种质资源圃(保存 6 个栽培型及 3 个野生型种质),创建 12 个山地气候观测站(安装温湿度、光照、降水自动监测模块),重点开展川芎 - 川贝母 3 年周期轮作(川芎种植期 18 个月,川贝母生长期 36 个月)、川贝母育苗标准化技术(基质配方为蛭石:腐殖土=1:3,发芽率≥92%,移栽成活率≥85%),创建智能水肥一体化灌溉系统(覆盖面积≥ 85%,节水率 40%)。浙贝母推广热泵-微波联合干燥技术(热泵温度:55±3° C ;微波功率:8kW),2024 年完成 20 家重点企业示范工程建设(单线能力达到 200kg/ 批),编制无硫干燥技术操作手册(包括 7 章 38 项技术规范);建立设备数据库(涵盖 12 种主流型号,含干燥曲线、能耗和保养周期);建议设备升级30%(单个最多15 万元)。试点企业的数据显示这种技术可以使二氧化硫残留量从(142±25) mg/kg 降到(5.3±1.8)mg/kg,干燥效率从每批4.5小时下降到1.3小时,节能比例为23%。产区要配备自动化粒径分选机(处理量≥ 200kg/h ,分选精度 ±0.5mm),2023—2025 年分三批共 57 台,首批 18 台覆盖渭源等 6 县,完善分选标准体系(特级品直径≥ 28mm,一级品 22~28mm ,合格品 18~22mm) ),操作人员技术认证(120 课时培训 + 实操考核,每企业 ⩾3 名持证技工),建立设备维护档案系统(包含振动频率,轴承温度等 8 个关键参数阈值),通过预防性维护使产品合格率从64% 提升到 85% 以上,设备故障间隔增至 600 小时。创建以近红外光谱为依托的贝母素甲快速检测体系(采用 PLS 算法,R² 达 0.93,RMSE 等于 0.0087,检测时长少于 3 分钟),并配有 328 台 NIRScanNano 型便携式检测设备(波长范围 900-1700nm⋅ ),创建覆盖 12 个主产县的数字化监管平台(实时纳入检测数据及溯源信息),并且完成 3000 份样本的模型验证工作(包含不同产区、不同采收期样本,误差率低于1.8%),而且要开展对检测人员的轮训活动(每个季度 30 人,涉及光谱采集、模型校正等 6 个模块)。同时建议将传统高温干燥加工方式改为阴干或低温烘干方式,并创建贝母质量区块链溯源系统,做到从种植到采收加工流通的全程监控。

结语:此研究给贝母地道性评价及临床应用选择给予了数据支撑,建议川贝母优先用于呼吸系统重症治疗,浙贝母适合批量制剂生产。平贝母需要经过严格检测才能使用,并结合地理环境及有效成分的差异,从源头找到影响东北平贝母质量的因素,改善传统加工方式,并加强分筛系统建设。推动东北平贝的质量,从而提高经济效益。

参考文献

[1] 周文迪 , 张聪 . 川贝母质量控制与评价的研究进展 [J]. 中成药 ,2025,47(2):533-538.

[2] 亢琪年 , 吴海旭 , 杨成刚 , 李妙 , 邵晶 , 马晓辉 , 王圆圆 , 刘立 , 崔治家 ,晋玲 . 以平贝母为基原的川贝母药材商品等级划分及其质量研究 [J]. 中国现代中药 ,2025,27(4):624-630.

课题编号:2024151来源:省中医药管理局科技项目名称:不同产地的贝母质量评价及研究

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)