急诊护理路径在急性心肌梗死治疗中的应用效果评价

吴婷

上海市第六人民医院金山分院 上海市 201599

急性心肌梗死(AMI)是因冠脉阻塞、心肌血供不足而引起的一种心血管疾病,该病具备起病突然、进展迅速、死亡率高等特征,患病后患者会出现呼吸困难、心前区压榨性疼痛等症状,随病情发展,可诱发休克等严重症状,危及患者生命。有研究指出,AMI 患者再灌注黄金阶段为病发后 2h 以内,且最佳再灌注时间为病发后 1h 以内,因此,对于 AMI 患者而言,及时、有效的医护干预至关重要。以往临床在AMI 患者救治中多辅以急诊常规护理服务,此模式虽可取得一定效果,但其存在内容繁琐、针对性不足等问题,整体干预质量欠佳。急诊护理路径是基于循证医学、急诊科工作特征等拟定的一套规范化、标准化护理方案,有研究指出,将此模式用于急诊患者救治中,利于提升患者救治效率,降低患者死亡风险[1]。对此,本研究以96 例AMI 患者作为受试者,对急诊护理路径的应用价值进行比较分析。

1 资料与方法

1.1 一般资料

以本院急诊科收治的 96 例 AMI 患者作为受试者(2023 年 1 月到 2024 年 12 月),按照就诊时间分组,每组 48 例。对照组男、女各 28 例、20 例,年龄 33-74(53.02±4.72)岁,发病时间 1-6(3. 30±0 .37)h。观察组男、女各 29 例、19 例,年龄 33-75(53. 25±4.93 )岁,发病时间1-6(3. 19±0.26 )h。组间基线资料呈均衡性(P>0.05)。

(1)纳入标准:①与AMI 诊断标准相符; ② 发病时间 ⩽ 6h ; ③ 资料完备; ④ 签订同意书。(2)脱落标准:①患者发生并发症或者出现特殊变化等意外情况,则停止治疗; ② 随访过程中自然脱落或失访患者。

1.2 方法

1.2.1 对照组

运用急诊常规护理,即接到求救电话后立即出车,及时将患者移送回医院,入院后,通过分诊初步评估患者,对于疑似 AMI 者,立即送往抢救室,及时反馈患者信息,强化患者病情及各项体征监测,完善心电图检查,遵医嘱为患者提供吸氧、止痛、促进冠脉扩张等治疗。

1.2.2 观察组

运用急诊护理路径,以当下最新的专家共识、临床指南及研究成果为参考,结合本院实际状况拟定科学的 AMI 急诊护理路径,此路径涉及患者分诊、风险评估、临床治疗、并发症防治等多方面内容,同时对护理目标与时间阶段加以明确,具体如下:(1)创建专业的护理团队:由科室组建专业的急诊护理路径小组,小组组建结束后,护理长协同组员征询相关专家的建议,广泛搜集资源,以本院实际状况为依据,评估护理程序,分析、计划以及使用所得资源。(2)强化组员培训:护理工作实施前,对组内成员展开培训,内容涉及路径内容、模拟实训、技能训练等,保证小组成员熟练掌握相关技术,做好记录工作。(3)路径实施:患者到院后,由急诊分诊护士遵从“初评 — 早期检查 — 评估”的顺序,在接诊后30s 内询问患者及家属情况、观察患者各项体征、落实分诊工作,快速评估患者病情,进入急诊护理路径。先抢救,后挂号、登记,开启绿色通道,分诊护士接诊后立即使用平车将患者移送至抢救室,联系医师抢救。病情评估完成后,由护士长统筹安排,依据“定时”(1-2min 给氧,3min 完成血压血氧监测工作,5min 内构建静脉通路等)“定人”“定位”“定责”的形式执行抢救任务,落实“危机值”报告制度,抢救患者期间,联系手术室做好准备工作,留意患者并发症发生状况,若产生心律失常、休克等严重后果,立即告知医师,并协助医师做针对性处理,随后送进手术室。

1.3 观察指标

(1)由医护人员统计记录两组患者住院期间、随访期间因任何原因引起的死亡事件。

(2)由医护人员统计记录两组患者住院期间期间再次心肌梗死发生情况。

(3)由医护人员统计记录两组患者住院时间。

(4)生活质量(评估时间:干预前与干预 10d 后):本研究选择 SF-36 量表中 4 个维度( ① 生理职能, ② 总体健康, ③ 社会功能, ④ 情感职能)进行评估,各维度以 100 分为满,量表得分越高,质量越好。

1.4 统计学处理

数据用 SPSS27.0 软件处理, x2 、t 检验计数资料(死亡率,再发心肌梗死率)、计量资料(住院时间,生活质量),差异明显时, P<0.05 表示。

2 结果

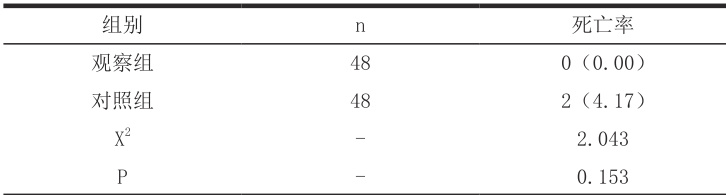

2.1 死亡率

观察组死亡率 0.00% 比对照组4. 17% 更低,但组间对比未见显著差异 (P>0.05) ),见表1。表 1 组间死亡率对比 [n(%)]

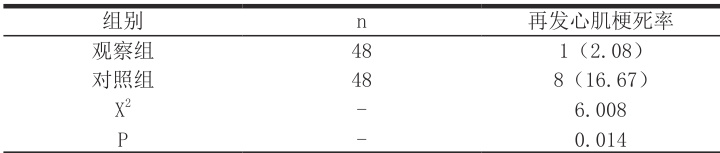

2.2 再发心肌梗死率

组间再发心肌梗死率(观察组 2.08% ;对照组 16.67%)对比,观察组比对照组更低(P⟨0.05) ,见表2。

表 2 组间再发心肌梗死率对比 [n(%)]

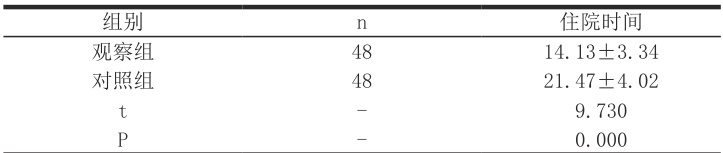

2.3 住院时间

组间住院时间对比,观察组比对照组更短 (P⟨0.05) ),见表3。

表 3 组间住院时间对比(  ,d)

,d)

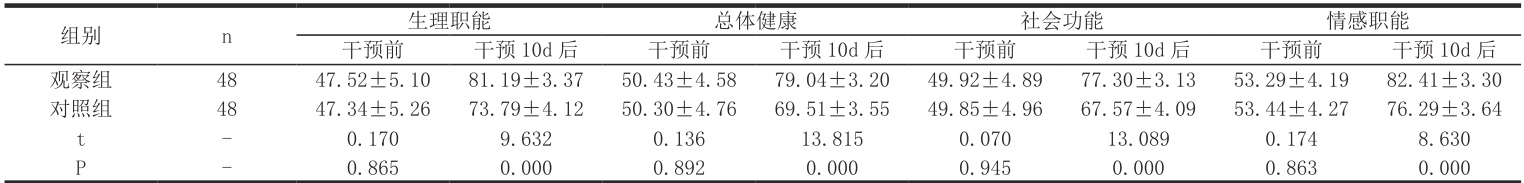

2.4 生活质量

组间干预前生活质量比较未见差异 (P)0.05) );组间干预 10d 后生活质量对比,观察组更优 (P⟨0.05) ),见表4。

表 4 组间生活质量对比(  ,分)

,分)

3 讨论

临床认识,AMI 患者病发后 6h 是其治疗的“黄金阶段”,在此期间给予患者有效救治,有助于降低患者死亡风险,而若超过 6h,临床疗效会大打折扣。大量研究证实,AMI 患者死亡多发生于病发后 1h 以内,由此可以看出,提升 AMI 患者救治成功率、降低患者死亡风险的关键在于缩短患者病发后到得到救治的时间,最好可将此时间控制在 1h 以内[2]。以往临床多对 AMI 患者行急诊常规护理干预,此模式虽可取得一定效果,但该模式准备时间较长,且在实际工作中护理人员多遵循医嘱落实各项工作,护理目标不明确,从而造成该模式救治效率偏低,整体干预质量欠佳 [3]。急诊护理路径属于一种新式的护理模式,将此模式用于AMI 患者护理中,不仅可提升急诊护理流程的规范性、科学性,同时还可明确护理人员的护理目标,从而提升 AMI 患者救治效率,为患者争取更多的救治时间,这对提升 AMI 患者救治成功率、提升患者救治效果存在重要价值 [4]。

本研究结果显示,观察组死亡率 0.00% 比对照组 4.17% 更低,但组间对比未见显著差异(P)0.05) ),可见在 AMI 患者救治中,应用急诊护理路径有助于降低患者死亡风险。其原因在于,急诊护理路径是基于循证医学演变、形成的一种新式护理模式,此模式以 AMI 病情特征为依据,拟定针对性的护理路径表,为患者提供规范化、预见性的护理服务,利于提升患者救治效率,为患者赢得更长的抢救时间,降低患者死亡风险[5]。本研究结果显示,组间再发心肌梗死率(观察组 2. 08% ;对照组 16.67%)对比,观察组比对照组更低( :P⟨0.05⟩ ),可见急诊护理路径有助于降低 AMI 患者再发心肌梗死率。组间住院时间对比,观察组比对照组更短(P<0.05),可见急诊护理路径有助于加快 AMI 患者病情康复速度。组间干预 10d 后生活质量对比,观察组更优(P<0.05),可见急诊护理路径有助于改善AMI 患者生活质量。

综上所述,急诊护理路径有助于降低急性心肌梗死患者再发心肌梗死率与死亡率,改善患者生活质量,加快患者病情康复速度,值得推广。

参考文献:

[1] 刘晓月 , 张璞 , 柏丽 . 医护一体化急诊急救护理流程在急性心肌梗死患者中的应用效果分析 [J]. 当代医药论丛 ,2024,22(10):155-157.

[2] 周婷 . 探讨医护一体化急诊急救护理流程对急性心肌梗死患者抢救成功率的影响[J]. 养生科学 ,2024(4):151-153.

[3] 杨立芹 . 优化急诊护理流程对提升急性心肌梗死患者救治效果促进预后的价值[J]. 中国医药科学 ,2023,13(11):141-144,159.

[4] 樊格, 王耀. 急诊护理流程优化对急性心肌梗死抢救效果的影响[J]. 临床医学研究与实践 ,2023,8(26):142-145.

[5] 周琼. 急性心肌梗死患者采用优化急诊流程护理对救治结果的影响[J]. 现代护理医学杂志 ,2025,4(1).

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)