基于情境教学的高中语文课堂案例

宋丽

鹤壁市外国语中学 458030

一、案例简介

本案例以部编版高中语文必修五中的《边城》为教学蓝本,创新性地运用情境教学法构建多维度的教学场域。通过精心设计教学环节,将湘西茶峒的自然风貌与人文风情具象化呈现。在教学中融入多媒体技术展示沱江实景,组织学生进行翠翠心理独白的角色扮演,并开展 " 边城与现代文明 " 的对比研讨,使学生在沉浸式体验中深入把握小说的叙事艺术和人文内涵。这种教学模式不仅突破了传统文本分析的局限,更培养了学生的审美感知力和文化理解力,实现了从知识传授到素养培育的教学转型。

二、案例背景

《边城》作为中国现代文学史上的经典之作,入选多个版本的高中语文教材,其教学价值主要体现在三个方面:首先,小说构建的湘西世界为当代学生了解传统乡土社会提供了鲜活样本;其次,翠翠的形象塑造展现了纯真人性之美,具有永恒的道德启示意义;再次,作品诗化写实的艺术手法是文学鉴赏的绝佳范例。本案例针对当前教学中存在的 " 重考点轻审美 " 倾向,通过情境创设还原文本的文学现场,将抽象的主题思想转化为可感可知的具体体验,使学生在把握考试要点的同时,更能领会作品的文学特质和人文精神,实现工具性与人文性的统一。

三、学情分析

针对高二学生的认知特点和学习现状: 85% 的学生对湘西地域文化缺乏直观认识, 72% 难以理解人物含蓄的情感表达,特别是在把握翠翠 " 欲语还休 " 的心理状态和天保兄弟 " 爱而不得 " 的悲剧性时存在明显障碍。这既源于时代隔阂造成的文化疏离,也反映出当代学生情感体验的单一化倾向。基于此,本案例采用情境还原策略,通过搭建 " 三个桥梁 " :用影像资料沟通古今时空,用角色扮演连通主客视角,用民俗体验弥合文化差异,帮助学生在具身认知中突破理解瓶颈。这种设计既符合高中生形象思维向逻辑思维过渡的心理特征,又能有效激发其探究传统文学经典的兴趣。

四、案例目标

(一)理解《边城》的主要内容和主题思想

本案例旨在引导学生通过多维度、沉浸式的学习方式,全面把握《边城》这部文学经典的叙事脉络和深层意蕴。学生将在教师的引导下,逐步梳理小说中湘西茶峒小镇独特的地域风貌、主要人物关系网络以及关键情节的发展走向,重点理解翠翠与祖父相依为命的日常生活、翠翠与天保兄弟之间微妙的情感纠葛等核心内容。通过创设情境、深入文本的分析讨论,帮助学生领会沈从文笔下 " 优美、健康、自然而又不悖乎人性的人生形式 " 这一核心主题,感悟作者对纯真人性的礼赞和对现代文明的隐忧。

(二)体会作品中的人物情感和乡土文化

本案例着重培养学生对文学作品的感受力和对地域文化的理解力,通过创设多样化的学习情境,让学生深入体会作品中流淌的细腻情感和浓郁的乡土气息。在人物情感体验方面,学生将通过角色扮演、内心独白等沉浸式活动,设身处地感受翠翠纯真而朦胧的少女情怀、祖父深沉含蓄的舐犊之情,以及天保兄弟面对爱情与兄弟情义时的矛盾心理。

(三)提升学生的阅读理解能力和文学鉴赏水平

本案例通过系统化的教学设计,致力于培养学生更高阶的文学阅读与鉴赏能力。在阅读理解层面,通过设计阶梯式的问题链,引导学生从信息提取、情节梳理逐步过渡到主题概括、意图推断等深度理解活动,培养其整体感知、分析推断等核心阅读能力。

五、案例过程描述

(一)导入新课——创设情境,激发兴趣

为了让学生快速进入《边城》的文学世界,教师采用情境教学法,利用多媒体展示湘西凤凰古城的实景图片:沱江两岸的吊脚楼、青石板街道、缓缓流淌的江水,以及当地淳朴的民俗风情。同时播放一段湘西民歌《边城谣》,营造出浓郁的湘西文化氛围。

教师适时提问:“如果你生活在这个与世隔绝的小镇,会是怎样的体验?”引导学生展开想象,初步感知边城的自然美与人文美。这种视听结合的情境导入,不仅激发了学生的学习兴趣,也为后续文本解读奠定了情感基础。

(二)文本解读——情境引导,深化理解

在文本分析环节,教师采用情境任务驱动法,将学生分成若干小组,每组负责探讨一个关键情节(如“翠翠与傩送的初遇”“老船夫的去世”等),并思考人物性格的塑造方式。为了增强代入感,教师提供情境提示卡,如:“如果你是翠翠,听到傩送的歌声时,心里会想什么?”或“老船夫在暴风雨夜去世前,可能有哪些未说出口的话?”学生结合文本细节和情境提示展开讨论,既锻炼了信息提取能力,也学会了从人物视角理解情节发展。

教师最后引导全班汇总观点,绘制“人物情感变化曲线图”,使抽象的人物性格具象化。

(三)情境体验——角色代入,共情人物

为让学生深入体会人物的内心世界,教师设计沉浸式角色扮演活动。学生分组演绎小说中的经典场景(如“翠翠等待傩送归来”“天保与傩送的对话”),并需在表演中加入自己的情感诠释。例如,扮演翠翠的学生要思考:“在爷爷去世后的夜晚,孤独的翠翠会如何回忆过去的点滴?”教师提供道具(如油灯、斗笠)和背景音乐(如雨声音效),强化情境的真实感。

表演结束后,演员和观众分别分享感受,讨论“人物的选择是否合理”“如果是你,会如何处理这样的矛盾”。通过角色代入,学生超越了旁观者视角,真正理解了边城人物的悲剧性与人性光辉。

(四)情感探讨——情境迁移,联结现实

在最后的升华环节,教师采用情境对比法,引导学生将小说中的社会现实与当代生活相联系。例如,提出问题:“边城中‘善的冲突’(如天保与傩送的兄弟情谊)在当今社会是否还存在?”“翠翠的孤独与现代社会中的‘孤独感有何异同?”学生分组讨论后,用情境剧或辩论的形式呈现观点。

教师还可引入现实案例(如乡村留守儿童问题),让学生对比分析边城的“人情美”与现代社会的“人情困境”。这一设计不仅帮助学生深刻理解了作品主题,更培养了其批判性思维和社会责任感。

六、案例分析

本次情境教学实践表明,学生在深入理解《边城》这部作品方面取得了显著进步,他们不仅把握了故事情节,还深刻体会到了人物的情感纠葛及背后的乡土文化。通过角色扮演和小组讨论等互动环节,学生的参与度和学习兴趣得到了有效提升,这显示了情境教学法在增强学生情感体验和认知参与方面的潜力。然而,在引导学生对作品主题思想进行深入探讨的过程中,教师需要设计更具针对性的教学策略和方法,比如通过提出引导性问题、组织辩论或反思性写作等活动,以促进学生批判性思维和深层次理解的发展。这要求教师在情境创设和问题引导上做更精细的准备,确保学生能在体验中实现知识内化和能力提升。

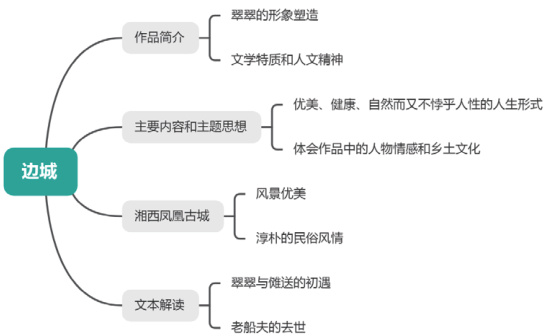

七、板书设计

八、案例总结与反思

通过本次情境教学,学生对《边城》有了更深入的理解,能够体会到作品中的人物情感和乡土文化。情境教学法有效地提高了学生的参与度和学习兴趣,但在引导学生深入探讨作品主题思想时,还需要更多的教学策略和方法。未来的教学中,将继续探索和完善情境教学法,以更好地提升学生的语文素养和文学鉴赏能力。

本论文是河南省教育科学规划 2024 年度专项课题研究成果之一(课题名称:基于学科核心素养的普通高中新课程新教材情境教学策略研究;课题批准号:2024JZX015)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)