外语教学数字化背景下的“课程思政”教学改革研究于心

成都东软学院 四川成都 611844

1. 前言

在教育部全面推进课程思政建设与教育数字化转型的双重背景下,外语教学如何深度融合价值引领与能力培养成为关键命题。当前,外语课程思政建设普遍面临文化思辨深度不足、思政成效量化困难、教学手段创新滞后三大挑战,亟需探索数字化赋能的新路径。本研究以《基础日语(四)》课程为实践载体,通过本校开发的东软智慧教育平台构建“内容—资源—方法—评价”四维改革框架,将课程思政全面融入教学中形成闭环,以期为同类院校提供可参考的外语思政数字化转型案例。

2. 理论框架

本研究首先基于 Byram 的跨文化能力模型,将日语知识体系转化为价值引领载体,核心是打破“语言技能”与“思政教育”的割裂状态;在活用数字资源基础上,构建从课本知识掌握,拓展到新华网日文版与中文版对比,最后落脚在新闻解读实践的数字资源建设。在教学过程中采用融合 SPOC 教学模式的混合式教学,设计课前探究加强记忆、理解,课中思辨应用所学知识引导分析要点问题,课后内化通过反思评价创新思想。最后通过平台记录的新闻打卡频次、练习完成度量化学习过程,通过终结性考核与自我评价生成思政教学总结。以构建“内容重构—资源建设—方法创新—评价升级”四维融合模型,达到从“学日语”到“用日语学”的能力跃迁。

3. 实践路径

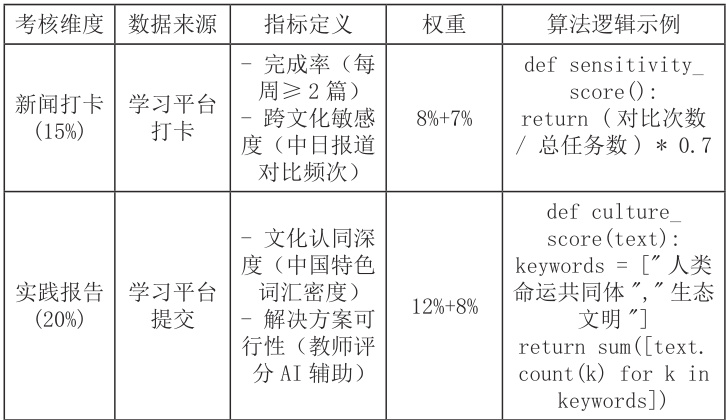

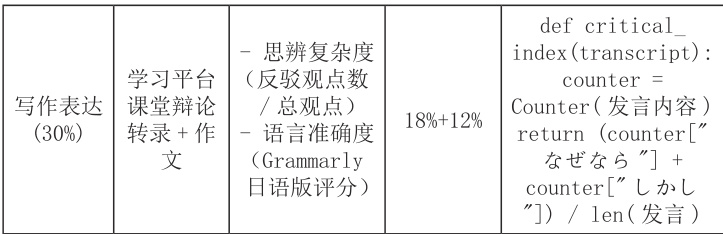

研究通过《基础日语(四)》课程教学实践实现,教学过程以第 5 课《動物と人間》(动物与人),为例。课前,锚定文化价值,做到思政主题的精准映射。首先,明确教材单元主题与社会主义核心价值观的映射关系,教师在预习任务中发放和任务单有关联的“生态文明建设”报道,植入“中国三北防护林工程”日文案例,学生完成新闻打卡,同时初步建立思辨立场。教师通过学生平台登录率、任务完成时长等平台数据掌握学生学前动态。课中,引入语言知识的同时,完成“对比中日动物保护政策”的协作文档,在以学生为主导的小组陈述,以及实时观点投票中把控课程进度,拓展《人民中国》“熊猫保护外交”等时政文献,平台实现小组陈述内容记录、观点投票统计、发言频次统计,为形成性考核提供有效数据支撑。课后,根据学习内容产出使用日语撰写的《家乡生态报告》,利用平台完成报告查重、写作批改、文化认同词频统计。综合课前、课中数据,对形成性考核数据进行统计,以“课堂表现( (35%)+ 新闻打卡( (15% )+ 实践报告(20%) + 写作表达( 30% )”替代传统的阶段性测试,其中新闻打卡、实践报告、写作表达通过平台数据动态实现,具体算法逻辑如表1 所呈现。

表1 智慧教学平台形成性考核评价机制模型

4. 实证效果

实际教学效果表明,数字化闭环机制显著提升学生的外语思政教学效能。经过量化层面统计,学生日语能力与文化认同同步跃升,实践报告中的中国特色词频密度较教学前增长 122% (5.1 次 / 千词);同时行为画像显示低参与学生经定制干预后发言量提升 2 倍以上。在教学效果自我评估的质性调查上,学生明确表示从“被动学日语”转向“主动传文化”,个别学生的课堂辩论深度显著强化,用日语驳斥日本核污水立场,思辨频次上涨 133% 。课程中中日时政对比任务使文化思辨率倍增,三阶混合教学满意度达到 92.7% 。上述数据印证了该机制兼具能力培养与价值内化的双重价值,为外语课程思政提供可参考的教学方法。

结语

本研究通过《基础日语(四)》的数字化思政改革实践,验证了“内容—资源—方法—评价”四维框架的显著效能。不仅提高了外语教学中文化思辨,更驱动学生实现从“被动学日语”向“主动传播中国价值”的能力转型。该模式以数据闭环为引擎,强化了价值内化与语言能力的协同发展。未来将进一步深化跨语种适配,助力新文科背景下国际化人才的全链条培养。

参考文献:

[1] 李向明 . 跨文化背景下大语言模型的文本生成与情感表达能力分析[J]. 外语电化教学 ,2024,(04)

[2] 朱琳 , 徐鹰 , 韩金龙 . 外语教学与信息技术的深度融合路径研究——学术英语教学改革与实践 [J]. 外语界 ,2021,(02)

[3] 刘婷婷 , 徐剑 , 袁辉 . 教育生态学视域的外语教师课程思政评价体系构建——基于优质课程思政教案的分析[J]. 外语界,2025,(02)

项目名称:外语教学数字化背景下的“课程思政”建设改革研究——以《基础日语(四)》为对象

项目编号:校级课题——NSUJG2023-068

作者简介:于心(1989-3),女,汉族,河北深州人,博士研究生,副教授研究方向:教育学。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)