从知识传授到价值内化

杨佳青

东莞城市学院 广东东莞 523000

一、引言

在高等教育高质量发展背景下,以“学生中心、产出导向、持续改进”为核心的 OBE(Outcome-Based Education)理念日益成为大学课程改革的指导。同时,《英美文学》作为高校英语专业的综合能力课程,一直面临教学效果与高等教育人才培养需求脱节的困境:教学目标侧重知识传授而轻价值培育,教学方法以教师讲授为主,评价体系难以真实反映学生的思辨能力与思政素养。本文通过引入 OBE 理念,构建以学生最终学习成果为导向的教育路径,对提升课程质量、实现外语课程知识传授与思政教育的双重育人价值具有现实意义。

二、当前《英美文学》课程的思政教育的问题

《英美文学》课程作为高校语言类专业人才人文教育的重要载体,蕴含着丰富的思想文化资源,本应成为思政教育的天然阵地。文学教育是审美教育,更是人生的教育,文学教育本能地承担着育人、化人,构建人的精神世界的重任 [1]。然而在实践中,其思政教育功能的发挥仍存在诸多局限。为探究这一现状,笔者对东莞某民办高校英语专业(本科和专升本)大三的学生展开了《英美文学》课程的思政教育现状调查,共有 102 名学生参与了问卷。从回收的问卷结果来看,呈现出“表层化融入”、“碎片化实施”、“供需错位”等突出问题。

在教学目标方面存在工具理性主导,价值引领弱化的问题。调查显示,对于思政教育与文学专业知识教学的融合情况, 56.86% 的学生认为两者处于部分融合状态,仅 40.2% 的学生认为已实现深度融合。同时,在当前课程思政教育的不足方面, 43.14% 的学生明确指出思政元素的挖掘存在不够深入。从上述数据不难发现,当前《英美文学》课程的目标设定存在明显偏向:多聚焦于语言技能提升(如文本分析能力、文学术语掌握)与文化知识传授(如历史背景、流派特征),而对其在思政教育中承担的“价值塑造”功能关注度不足。教师缺乏开展课程思政教学 , 往往从英语文化角度进行讲授 , 指导学生阅读和赏析 , 忽略了从中国文化立场进行文学比较和思考 , 缺乏培养学生将中国文学介绍给全世界的文化自觉 [2]。部分教师将思政教育视为附加任务,认为其与专业培养存在割裂,甚至担心融入价值引导会影响课程的学术纯粹性,这种《英美文学》课程与其蕴含的思政教育价值之间的割裂,直接导致课程目标缺乏对“培养什么人”这一核心问题的深层思考。目标定位的偏差,进一步使得思政教育在课程中沦为可有可无的“点缀”,难以形成持续且深刻的价值影响力。在教学内容方面,思政资源挖掘粗浅,中西文化对话失衡。 94.12% 的学生认为目前《英美文学》课程的思政教育融入主要是以文学作品主题分析。同时,85.29% 的学生认为《英美文学》课程的思政教育体现在培养批判性思维,辩证看待西方文化,然而,仅有 46.08% 的学生表示,教师在讲解《英美文学》作品时会经常或偶尔结合中国文化及价值观展开对比分析。值得注意的是,在思政理念的现实应用层面,超过 30% 的学生坦言仅“偶尔”或“很少”能将课程中学到的思政理念用于分析现实问题。从上述数据可以清晰看出,在内容挖掘层面,思政元素的呈现存在显著的“两重两轻”问题:首先重西方价值阐释,轻本土理念联结。多数课程对《英美文学》中个人主义、自由主义等西方思想的解读颇为深入,但对作品中与中国文化相通的价值理念挖掘不足,更缺乏“中西方价值互鉴”的系统性引导,这极易使学生陷入“西方中心论”的认知误区。其次,重经典文本符号化解读,轻现实议题关联,这种将思政内容碎片化处理的方式,导致思政教育缺乏应有的系统性与现实穿透力,难以真正引发学生的情感共鸣和思想触动。

在教学方法方面,课程存在单向灌输为主,参与体验缺失的问题。针对当前课程思政教育存在不足的原因, 43.13% 认为思政元素挖掘不够深入, 17.65% 认为教学方式单一缺乏互动,25.49% 认为理论脱离现实应用场景;关于更倾向于通过何种方式接受课程思政教育, 20.59% 选择主题辩论与汇报, 33.33% 选择虚拟仿真情境教学,因此可以看出在教学方式层面,仍以 “教师讲解 + 文本印证”为主,缺乏互动性与创新性。同时,课程的评价体系方面, 20.59% 学生认为《英美文学》课程的考核评价未体现思政维度,可知现有评价体系难以支撑思政教育的落地效果。评价指标聚焦知识掌握,如通过考试检测学生对文学流派、人物形象的记忆,却未将“价值判断能力”、“人文情怀”等纳入评价维度;其次评价方式重结果轻过程,依赖期末论文或闭卷考试,缺乏对学生课堂讨论中的价值表达、实践项目中的理念践行等过程性表现的关注。这种“唯知识论”的评价导向,使得思政教育的实效缺乏衡量标准。

三、OBE 理念下《英美文学》课程中思政教育的实践路径

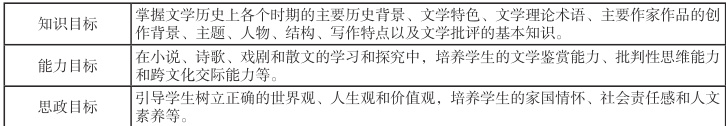

1. 重构教学目标,明确思政导向

OBE 的核心是明确“学生学完后能做什么”,而非单传“教了什么内容”。《英美文学》课程的教学目标除了知识传授外,也注重培养学生阅读、理解、赏析英语文学原著的批判性思辨能力,和掌握文学批评的基本知识和方法,因此,OBE 理念能推动其进一步加深具体可衡量的能力成果。以 OBE 理念为指导,根据学生的预期学习成果,重构《英美文学》课程的教学目标,将思政教育目标融入其中。在具体教学过程中,除确保基础的知识目标与能力目标落地外,更需着力提升课程立意,以 “润物细无声” 的方式渗透并达成课程的思政目标。

例如,在学习彭斯《一朵红红的玫瑰》中“我会永远爱你,亲爱的,直到四海干竭,直到四海干竭,亲爱的,直到太阳融碎岩石”,除了诗歌的格律、修辞、含义等基础知识目标外,可进一步引导学生对比我国汉代乐府民歌《上邪》中“江水为竭,冬雷震震,夏雨雪,天地合,乃敢与君绝”,思考二者在借物抒情上有何相似之处。这样的分析和探讨,既能让学生深切感受到中西方文化中爱情的坚贞与执着,体会到人类对真挚情感的共同追求,又能让他们发现不同文化背景下,人们在表达极致情感时所采用的独特艺术手法,进而增强对中西文化差异与共通性的理解,培养跨文化视野和文化认同感,也是课程高阶教学目标的实现。

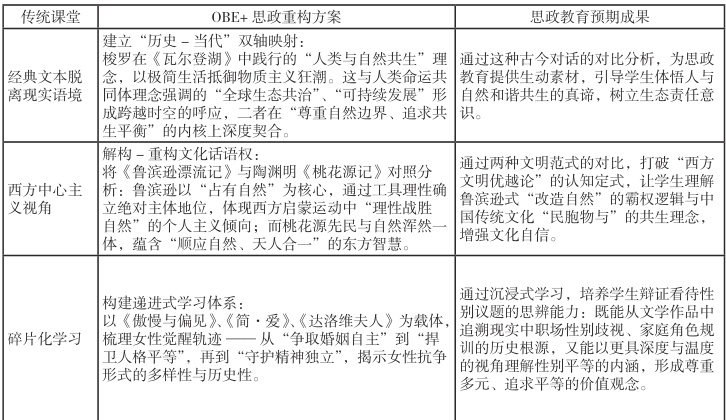

2. 挖掘教学内容,融入思政元素

OBE 理念强调内容服务于成果达成,这为《英美文学》课程突破传统的“文学史 + 作品选读”模式提供了思路。首先,传统课程常按时间线或流派罗列作品,容易导致学生陷入碎片化知识的堆砌。而基于 OBE 理念,教师可根据预期成果重构内容框架,这种以成果为轴心的内容重组,让文学作品从孤立的文本转变为能力培养的载体,更贴合课程的育人本质。其次,在教学过程中,需以中国文化为根基,深入挖掘《英美文学》作品中的思政元素,并将其与教学内容有机融合。《英美文学》作品蕴含的思政元素主要包括人文精神、道德伦理、社会责任感及中西方价值互鉴等方面。例如:

以上教学内容的重构,既能加深学习深度,也能更有效地巩固思政教育的预期成果。

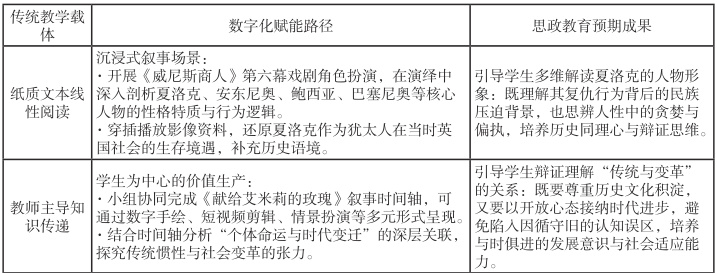

3. 创新教学方法,增强思政实效

传统课堂中,教师对作品背景和象征意义的单向讲解,往往使学生沦为被动接受者,难以真正内化文学作品的精神内核。文学教学并不能等同于知识的获取与传递,学生学习文学也不应该是被动地接受并记忆文本“说了什么”,而应以亲身体验的方式进入文学内部世界,以与文本对话的方式参与建构自己的理解 [3]。而基于 OBE 理念,课堂内可以组织形式多样的实践活动。通过多媒体手段,例如超星、问卷星、视频影像、微课等,采用多样化的教学方法,激发学生的学习兴趣和参与度,增强思政教育的实效。根据课程内容的不同,采取案例教学法、小组讨论法、情境教学法。例如下图:

4. 改革教学评价,完善思政考核

OBE 理念强调“多元评价”与“过程性评价”,打破了《英美文学》课程单一的“期末论文 + 闭卷考试”模式。传统评价方式往往侧重学生对知识点的记忆,难以全面衡量其思政素养与批判性思维的发展。而 OBE 导向的评价体系则更加立体:既关注学生的期末研究报告(如“从《简爱》看当代女性的独立意识”),也重视其在课堂讨论中的表现(如对《白鲸》中亚哈人物多重形象的分析);既纳入学生的文学作品仿写作业(如模仿海明威的冰山风格创作短篇故事),也参考其参与跨文化交流活动的成果(如用英语向国际友人解读华兹华斯 《咏水仙》与王维 《辛夷坞》中蕴含的人与自然关系)。这种多维度的评价方式,不仅能更全面地反映学生的学习成果,还能引导学生将文学学习与现实生活相联系,真正实现 “学以致用”。

四、结语

通过重构教学目标、挖掘教学内容、创新教学方法和改革教学评价等路径,可以实现《英美文学》课程与思政教育的深度融合,提高课程的育人实效。从教学实践来看,基于 OBE 理念的路径探索,既回应了高等教育“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”的核心命题,也为《英美文学》课程的高质量发展注入了新动能,学生在掌握文学知识与批评方法的同时,其跨文化思辨能力、家国情怀与社会责任感得到同步提升,实现了“知识、能力、素养”的协同发展。

课程的功能和定位应是实现知识传授、能力培养和价值引领三位一体的有机统一,教师要使课堂成为弘扬主旋律和传播正能量的主渠道,正如吴岩司长在新文科建设工作会议上提出的,要“打造有情有义、有温度、有爱的文科课堂”[4]。《英美文学》课程在传承经典的同时,始终与社会发展同频共振,持续发挥其在立德树人中的独特作用,为培养具有全球视野与本土情怀的高素质外语人才提供更坚实的支撑。

参考文献:

[1] 胡亭亭 . 大学文学课堂对话教学的探索与实践 [J]. 中国大学教学 ,2018(12):75-78.

[2] 陈梅 , 童彦 . 基于 OBE 理念的地方师范院校英语专业英语文学类课程教学创新刍议[J].汉江师范学院学报 ,2022,42(04):104-109.

[3] 孙璐 . 关注学生审美体验的英语文学教学及其审美教育意义— 以“浸润式”英语诗歌教学为例 , 外语教学理论与实践 ,2020(1): 67-73.

[4] 郭海霞 . 新文科背景下高校外语课程融合创新探索与实践— 以英美文学教学为例[J]. 外语教学理论与实践 ,2022(2):112-120.

[ 课题基金 ] 校级高等教育教学改革项目:OBE 理念下“英美文学”课程教育路径的研究与实践(编号:2024yjjg013) 的项目成果。

[作者简介 ] 杨佳青,1986 年生,湖北孝感人,教师,研究方向为英语教学等。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)