地下储气库天然气损耗及控制

王洪波

大港油田公司天津储气库分公司 天津 300280

引言

随着天然气在我国能源结构中占比提升,地下储气库作为保障天然气供应安全、平衡季节性差异的重要设施,其作用日益突出。然而,储气库在运行过程中天然气损耗问题普遍存在,影响运营成本与环境效益。尤其在大规模、多周期注采背景下,损耗控制尤为重要。天然气损耗不仅与地质条件相关,也受管理水平与设施状况影响。有效控制损耗有助于降低资源浪费、提升经济效益,并符合绿色低碳发展要求。本文围绕损耗表现及成因,提出针对性控制措施,并结合案例加以验证。

1 天然气损耗的表现形式

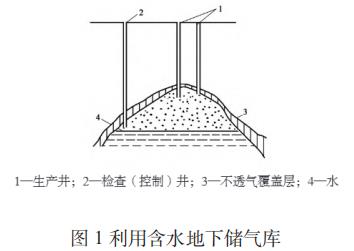

地下储气库主要分为四种类型:利用含水多孔地层储气、利用盐矿层建造储气库储气、利用枯竭油气田储气和利用岩穴储气,图1 为利用含水地下储气库结构图。地下储气库的天然气损耗通常表现在两个方面:一是地质损耗,二是地面系统损耗。地质损耗主要包括由于储层物性条件、储气库注采过程中压力波动及地质构造特征等因素引起的储层气体滞留和不可采回的天然气量,通常表现为永久滞留气和剩余气量;地面系统损耗则主要来源于设备和管道在注采、输送及运行过程中产生的泄漏、放空以及检测维修过程中的气体流失。此外,部分储气库在注采周期交替频繁、工况复杂的条件下,还存在因工艺操作不当或设施老化造成的非计划性排气和微泄漏现象,长期累积后亦构成较为可观的损耗量。因此,天然气损耗具有隐蔽性强、成因复杂、持续性长的特点,若未加以有效控制,可能导致储气库运行成本大幅增加,同时影响储气库的注采调节能力和库容利用效率。

2 天然气损耗的成因分析

2.1 储气库地质条件影响

地下储气库的地质条件直接决定了储气库的气体保存能力与损耗水平。若储气库储层岩性差、孔隙度和渗透率较低,天然气在注采过程中更易滞留于储层微孔隙内,造成不可采回气量增加,形成地质损耗。同时,储气库顶板、侧封断层的封闭性不足亦会导致天然气沿构造裂缝或断裂面发生逸散。部分储气库所处地层复杂,断裂发育,尤其在长期注采过程中,储层压力变化可能引发微观裂隙的扩展,加剧天然气的逸散风险。此外,不同储气库类型,如岩盐腔库、废弃油气藏库、含水层库等,其地质条件差异较大,对损耗表现也不尽相同。例如,废弃油气藏库因储层物性相对较差、结构复杂,天然气滞留现象普遍较重;而岩盐腔库因围岩完整性较好,通常损耗率相对较低。因此,地质条件的优劣在很大程度上决定了储气库天然气损耗的底线水平。

2.2 库容管理不当

库容管理作为储气库运行管理的重要一环,直接关系到天然气的注采效率与损耗控制水平。若库容管理不科学,注采计划与实际储层承压能力不匹配,极易造成不合理的压力波动,进而导致储层气体在高压条件下逸散或在低压条件下滞留。同时,部分储气库在注采过程中,忽视了动态监测与库容评价,导致储气库边界气体分布不均或气水界面上升,增加了库底滞留气量。此外,储气库周期性注采运行时,若未合理安排注采转换的时间窗口,容易因气液交替不充分或压力恢复不及时而加剧损耗。值得注意的是,部分储气库在设计阶段库容评估偏乐观,实际运行中库容利用率不足,导致天然气在储层中的分布范围偏小,储层边缘气体易受地层水或围岩渗流影响形成滞留区,进一步抬升天然气损耗率。因此,库容管理失当是天然气损耗的重要人为因素之一。

2.3 设施完整性缺陷

地面与地下设施的完整性直接影响天然气的封闭性与系统安全性。储气库在长期运行过程中,地面管道、阀门、井口、分离器、压缩机等设备均存在不同程度的磨损、腐蚀及老化现象,若未及时维护或更换,极易发生气体泄漏,形成隐性损耗。此外,部分老旧储气库建设年代久远,设施标准偏低,防腐及密封性能不足,部分关键设备如安全阀、井口密封装置失效,导致天然气通过微裂缝、法兰间隙等部位渗漏,难以被实时发现与有效控制。地下部分,井筒水泥环完整性不足、套管腐蚀穿孔亦是气体逸散的重要通道。尤其在高压注采阶段,设施缺陷更易激发泄漏风险,造成非计划性损耗,严重时甚至引发安全事故。综上,设施完整性缺陷不仅是天然气损耗的直接诱因,亦是储气库运行安全的潜在威胁。

3 天然气损耗控制措施及案例分析

为有效降低地下储气库的天然气损耗,某地下储气库采取了一系列有针对性的控制措施,取得了显著成效。该储气库位于复杂断裂带内,属于典型的废弃油气藏改造库,长期以来存在地质滞留气严重、地面系统老化等问题,损耗率一直高于行业平均水平。针对储气库的地质条件,项目团队首先通过地震资料精细解释与储层数值模拟,重新评估了储层有效库容与封闭性,优化了注采井网布局,避开了裂缝发育区,降低了气体逸散风险。在库容管理方面,制定了动态库容评价与实时监测机制,通过物探、压力监测井和生产数据联合分析,动态调整注采计划,避免储层压力剧烈波动,并科学规划注采转换周期,减少储层内的气体滞留。针对设施完整性问题,该储气库全面升级了地面管道及设备,实施了井筒修复与套管更换作业,重点加强了井口、管线法兰、阀门等易漏部位的检测与加固,采用了先进的密封技术和在线监测手段,显著提升了系统的密闭性与安全性。实施上述措施后,该储气库的天然气年损耗率从原先的 4 . 5 % 降至 2 . 1 % ,库容利用率提升了 12 % ,运营成本有效降低,安全水平明显提高。该案例表明,综合治理和技术提升是降低天然气损耗、提升储气库运行效益的有效途径。

结束语

天然气损耗是地下储气库管理中的重要问题,涉及地质、管理与设施等多方面因素。通过科学的库容管理、设备维护、地质评价和风险预警,可有效降低损耗。未来,智能化、数字化手段将进一步提升控制水平,助力储气库实现高效、安全、绿色发展。行业应持续优化策略,完善技术,保障天然气供应安全。

参考文献:

[1] 张平,黄发木,付亚平,等 . 枯竭气藏型储气库多周期损耗计算方法及其应用 [J]. 大庆石油地质与开发,2024,43(2):86-92.

[2] 李平 . 中原某储气库天然气泄露损耗研究 [J]. 内蒙古石油化工,2020,46(7):24-26.

[3] 潘松圻,邹才能,王杭州,等 . 地下储氢库发展现状及气藏型储氢库高效建库十大技术挑战 [J]. 天然气工业,2023,43(11):164-180.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)