萋萋满别情,送别诗中关于“送”的探析

朱云超

上海市燎原双语学校201102

统编版小学语文教材中选入了六首送别诗,分别是一下李白的《赠汪伦》、二下杨万里的《晓出净慈寺送林子方》、四上高适的《别董大》、四下王昌龄的《芙蓉楼送辛渐》、五下李白的《黄鹤楼送孟浩然之广陵》以及六下王维的《送元二使安西》,皆是送别诗的代表作。基于此我们有必要从宏观的角度,从整体的视角来探析这六首送别诗中“送”的文化内涵。

一、“送之时”

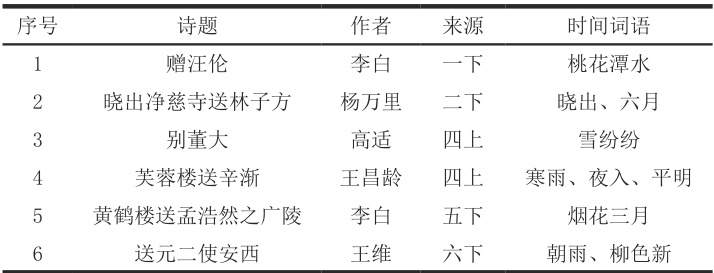

送别诗中往往含有表示分别时间的词语,从这些词语中我们能够了解送别时的时间节点,从中我们往往能够读出诗文的情感基调。下面就以统编版小学语文教材为例,仔细了解一下这六首送别诗中表示时间的词语。

表1.1 六首送别诗中时间词语统计表

送别诗的时间对于我们了解整首诗具有至关重要的作用,我们可以从这些时间词语中了解全诗的感情基调和诗人的情感色彩。杨万里《晓出净慈寺送林子方》诗题中一个“晓”字点出送行的时间是在早上,诗文中的“六月”点出送行是在盛夏六月,这也与下文中的“接天莲叶”和“映日荷花”相呼应。盛夏六月的西湖莲叶定是无边无际,碧绿无穷;荷花也定是别样的红。如此盛夏西湖美景难道还留不住远行人的脚步么?

高适《别董大》中一词“雪纷纷”不仅点出送别时间是在冬天大雪纷飞的时节,同时又营造了一种萧瑟、悲凉的分别气氛,可谓一语双关。王昌龄《芙蓉楼送辛渐》中“寒雨连江”和“夜入”这两个词语 , 让我们知道诗人和朋友是在秋冬时节的夜晚冒着凄风冷雨进入分别的地方润州也就是今天的镇江,从这里我们就能感觉到迷蒙的凄风冷雨笼罩着整个吴地,似乎织就了一张无边无际的忧愁网,进而渲染出了那种与友人即将分别时的黯淡气氛。

李白在《黄鹤楼送孟浩然之广陵》中用“烟花三月”一词,再现了暮春时节江南的迷人。而王维的《送元二使安西》则用“朝雨”和“柳色新”点出送别时的具体时间是在一个初春的刚下过雨的早晨。诗人通过利用这两个表示时间的词语既交代了作者与友人分别的时令和具体时间,又使读者从这秀丽清新的送别环境中,品味出比这清新环境更加昂扬的惜别之情。

二、“送之地”

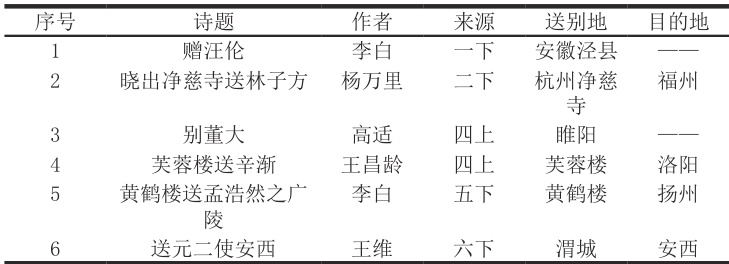

对于“送之地”的探析我们可以一分为二的去看,一部分是分别时的地点也就是分别地,另一部分是被送之人要去往的地方也就是目的地。一首诗或明或暗的含有两个不同地点,这是送别诗的一大特点,弄清楚送别地点和目的地,可以使送别诗更直观化、具象化。

送别诗往往在题目和诗文中交代分别的地点。入选统编版小学语文教材的这六首送别诗有三首我们可以直接从诗题中找出送别时的地点,分别是:《晓出净慈寺送林子方》、《芙蓉楼送辛渐》和《黄鹤楼送孟浩然之广陵》。有两首我们可以从诗的正文中找出送别时的地点,分别是《赠汪伦》和《送元二使安西》。高适的《别董大》从其诗题和诗文中没有直接告诉我们分别地和目的地,但也可以通过背景知识进行了解。

这六首送别诗中,有两首我们可以直接从诗题中知道被送者的目的地。李白的《黄鹤楼送孟浩然之广陵》目的地是广陵,也就是今天的扬州。《送元二使安西》的目的地是安西,也就是今天的新疆、甘肃一带。王昌龄的《芙蓉楼送辛渐》我们也可以从诗文中得到辛渐的目的地是洛阳。李白的《赠汪伦》、杨万里的《晓出净慈寺送林子方》和高适的《别董大》这三首诗我们虽然不能从诗题和诗文中得到被送者的目的地,但是通过背景知识的学习我们也能够了解到被送者的目的地。如表1.2 所示:

表1.2 六首送别诗中地点统计表

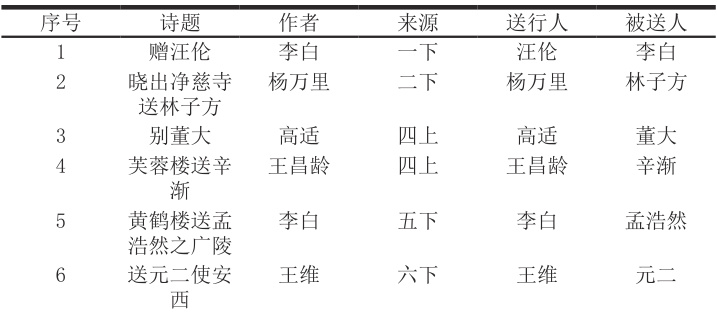

三、“送之人”

对于“送之人”的探析可以让我们知道谁是送行之人,谁是被送行之人。还可以让我们知道这一首诗是送行之人所作的还是被送行之人所作。这有助于我们理解和感受分别时双方的惜别之情。从下表中我们可以看出,六首送别诗中只有李白的《赠汪伦》是被送之人也就是李白所写,其余五首均是出自送行人之手。

表1.3 六首送别诗中人物统计表

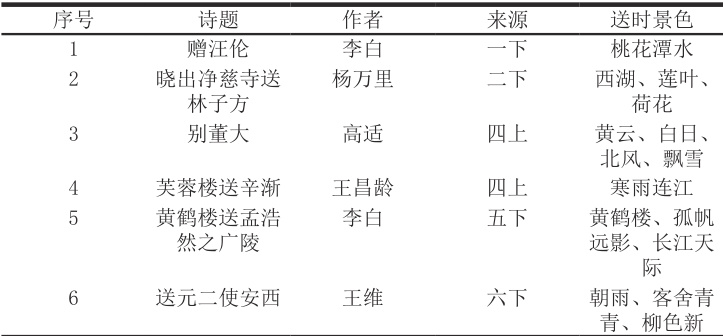

四、“送之景”

所谓“一切景语皆情语”,送别诗中或借景抒情、或融情于景、或情景交融,作者常常借助送别时的景物来抒发离别之情。如高适《别董大》中前两句中的“黄云、白日、北风、大雁、雪”。诗人高适就是在这样荒凉又悲凉的环境中送别朋友董庭兰。这样悲凉而壮阔的环境渲染了离别时压抑的心情,为诗歌蒙上了一层悲凉的愁绪。杨万里的《晓出净慈寺送林子方》全诗在写景,用无边无际的莲叶,用映日的荷花,绘就了一幅西湖六月风光图。杨万里希望借助这极美的六月西湖,留住远行人的脚步,惜别之情表达的委婉而含蓄。

表1.4 六首送别诗中景色词语统计表

五、“送之因”

分别是有原因的,有的因升迁、贬谪而分别,有的因出使远行而分别,有的因远离故乡而分别,有的因外出游历而分别。分别时原因不同,则直接导致送行者和被送之人分别时的心情的不同。有的分别时是轻松欢快,有的则是离愁别绪,离别之情溢于言表。

表1.5 六首送别诗中时分别动因统计表

分别时原因的不同,直接导致送别诗的情感基调不同。辞别汪伦将继续远游,因而在诗中用桃花潭水作比,写出汪伦的送“我”时的深厚情谊。整首诗的情感基调还是较为欢快的,并没有那种萧瑟悲凉而难舍难分的离别之情。的另一首《黄鹤楼送孟浩然之广陵》也出于“辞别远游”这一动因而写出的。的《送元二使安西》中当时好友元二即将奉朝廷之命出使西域,诗人在朋友即将出使之际写下了这首诗。古代作为朝廷使节出使远方或外邦,一般是朝廷对于出使之人的重视,并带有一定的荣誉性质。所以诗的前两句选用的意象都是明朗、欢快富有朝气的,构成了一幅晴朗明快的送行图。所以贾太宏在《唐诗鉴赏》中说:“这是一场深情的离别,但却不是黯然销魂的离别。”杨万里送别友人林子方时正值林子方远赴福州任职,虽是离开当时的都城杭州,但毕竟是升职。所以从《晓出净慈寺送林子方》这首诗的文本出发并没有浓浓的离愁别绪,反而全诗都在写景,希望杭州六月西湖美景能留住远行人的脚步。

高适的《别董大》其情感基调则与上述几首有所不同,尤其是首句“千里黄云白日曛,北风吹雁雪纷飞”渲染分别时的气氛则沉郁深沉了许多。这是由于当时董庭兰受到宰相房绾被贬出朝的连累,不得不离长安。所以《别董大》前两句是昏暗、沉郁、压抑之景。后面两句“莫愁前路无知己,天下谁人不识君”也是作者的劝慰勉励之语。王昌龄的《芙蓉楼送辛渐》则是因为朋友辛渐将北上返回故乡洛阳,王昌龄在润州芙蓉楼为辛渐送行,然而诗人自己却不能回,因而有感而发。所以诗的首句利用沉闷、压抑而萧寒的意象渲染出了黯淡的离别气氛。那种连江的寒意不仅弥漫在江南江北的漫天烟雨中,而且还深深沁入诗人和朋友心头上。

六、“送之情”

诗是诗人因时因地有感而发,抒发内心情感文字体现。有的抒发爱国之情,有的抒发对自然的热爱之情,有的抒发豪情壮志,有的抒发羁旅之思,凡此种种,不一而足。但是送别诗却是其中较为特殊的一类,是为送别而作,抒发自己与朋友、同僚、家人之间的惜别之情。也就是说送别诗在抒发情感方面是一致的,就是抒发送别双方的离别之情,不过入选统编版语文教材的这几首送别诗在抒发惜别之情时也各有其特点。

表1.6 六首送别诗中抒情特点统计表

《赠汪伦》、《别董大》、《芙蓉楼送辛渐》、《送元二使安西》这四首送别诗在行文和抒情方面有一定的共性,这四首诗的第一二句都是或叙事或写景,然后转而入情,第三四句则是通过不同的方式表达惜别之情。李白《赠汪伦》抒情句是:“桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情。”在李白的眼里桃花潭水不管有多么深,都比不上汪伦送别自己的感情深。眼前景、心中情信口而出,自有一种天然的情趣。高适《别董大》的抒情句是:“莫愁前路无知己,天下谁人不识君。”这是对友人的劝慰和勉励,不要担心远方没有朋友,天下虽大,但是谁不认识你董庭兰呢?好友无故被排挤出朝廷,心情自然十分低落,诗人用劝勉的话来排解朋友心中的郁闷 , 借此表达与友人的惜别之情。王昌龄的《芙蓉楼送辛渐》的抒情句是:“洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶。”这一句是临别的叮咛之语。朋友回到洛阳,当我的亲戚朋友问起我的时候,我会从澄澈见底的玉壶中捧出一颗晶亮纯洁的心来告慰他们。诗人利用这一句叮咛之语表达自己与友人的惜别之情。王维的《送元二使安西》的抒情句是:“劝君更尽一杯进,西出阳关无故人。”诗人通过一杯酒表达了自己的惜别之情,同时这杯酒中包含着对远行人的体贴、关心以及对前路珍重的美好祝愿。

《黄鹤楼送孟浩然之广陵》、《晓出净慈寺送林子方》这两首送别诗行文和抒情上则有一定的共同点,两首诗整体上都是在写景,或眼前景或远望之景。杨万里希望借助眼前西湖六月无限风光留住朋友远行的脚步,这是以景结情。“孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流”这是李白远望之景,朋友乘坐小船的帆影已经消失了,自己还翘首远望,这才察觉长江之水滚滚东流,一去不复返。这凝望伫立的过程是李白对朋友的而一片深情和不舍。

图1.1 送别诗中“时”“地”“人”“因”“景”“情”元素关系图表1.7 六首送别诗“六大元素”统计表

通过分析送别诗中这六大元素:“送之时”、“送之地”、“送之人”、“送之因”“送之景”、“送之情”,我们可以清楚地看到“时”、“地”、“人”、“因”“景”都是围绕“情”这一元素展开,为“情”服务。我们也应该看到送别诗中的“时”“地”“人”“因”是送别诗的基本元素 , 缺一不可,没有这些基本元素则无法构成一首完整的送别诗。但是这四大基本元素也不一定会同时出现在诗文中,尤其是“因”这一元素一般不会出现在诗文中,入选小学语文教材的这六首送别诗在诗文中都没有“因”这一元素的存在。但是“送之因”是绝对不可缺少的,没有分别的原因,怎么会出现送别呢?“送之因”是暗含在送别诗中的,也是送别的前提条件,所以要深入了解送别诗就必须了解背后的原因。

送别诗中“景”的运用则是为了抒情,“景”是作者抒发惜别之情的工具,没有“景”的运用,抒情也便成了平白直叙,没有任何意义可言,正是由于“景”的运用,才使得送别诗更具自身特色,更加感染人心。

参考文献:

[1] 王国维. 人间词话[M]. 北京:人民文学出版社,2017.

[2] 贾太宏. 唐诗鉴赏[M]. 天津:天津人民出版社,2017.

[3] 温儒敏主编 . 义务教育教科书 语文 [M]. 北京:人民教育出版社,2019.

[4] 许智银. 唐代送别诗研究[M]. 上海:上海古籍出版社,2020.

[5] 叶当前. 六朝送别诗研究[M]. 北京:北京大学出版社,2021.

[6] 王莉. 初唐送别诗研究[M]. 成都:四川大学出版社,2022.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)