“大学生以新媒体为冀,开启金坛刻纸非遗推广创新之旅”

李旺泽 曹培旺 徐威 王佳琪 王佳颖 闻阿兰

东南大学成贤学院 210088

一、当篾刀遇见镜头——大学生的非遗叙事重构

(一)“微纪录 + 轻综艺”:用年轻语态解码刻纸密码

大学生团队深入金坛乡村,以“00 后观察员”的视角拍摄系列短片《纸纹里的故乡》。在《刻刀人生》中,镜头跟随 95 后队员小林的视角,记录 78 岁匠人周银坤修复祖传刻刀的过程:生锈的刀片在砂纸上逐渐透亮,老人布满老茧的手指抚过刀柄裂痕时,小林突然问:“这刀和我爷爷的木工工具好像啊!”这种“代际对话”式叙事打破传统非遗片的严肃感,视频在 B 站播放量超十万,弹幕满屏“想起爷爷的工具箱”“原来非遗离我们这么近”。

创新点:以“大学生第一视角”构建叙事框架,用“青春化提问”触发观众情感联想,将刻纸从“博物馆展品”转化为“可感知的家族记忆”。

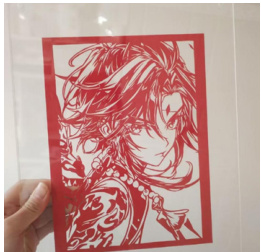

(二)“虚拟偶像+ 传统技艺”:二次元世界的文化嫁接

团队联合动漫专业学生打造虚拟传承人“纸鸢”——她身着改良版明制袄裙,手持发光刻刀,在短视频中演示“刻纸版”《原神》角色魈。当“纸鸢”用金坛刻纸的“阴阳刻”技法镂空出魈的护法夜叉纹样时,弹幕沸腾:“传统工艺居然能这么帅!”“求教程!想刻自己的二次元老婆!”该系列视频在抖音获赞超 50 万,带动“刻纸二次元”话题播放量破亿,吸引大量游戏玩家关注刻纸技艺。甚至在评论区中有大量用户进行线下操作,将自己心仪的作品公布在评论区中供人欣赏,体会完成刻纸创作的喜悦。

文化碰撞:大学生以 ACG 文化(二次元文化领域)为桥梁,将刻纸的“镂空美学”与二次元的“视觉张力”结合,在 Z 世代(互联网时代)聚集的平台开辟非遗传播新战场。

二、数字技术构建沉浸式传承场景

(一)“VR 工坊 + 云端学徒”:跨越时空的技艺传承

团队开发《金坛刻纸虚拟工坊》程序,用户通过 VR 设备“穿越”至1970 年代的乡村作坊:大学生虚拟形象“小篾”担任助教,引导体验者跟随匠人虚拟人偶学习刻制《蚕桑图》。“小篾”会在用户刻制图案时提供些许有用的帮助,提高用户的体验感受,拟人化交互让青少年学习兴趣提升63% 。程序刚上线3 个月,吸引了全球近20 国用户体验,还有日本玩家留言:“中国乡村的‘工匠精神’和日本职人精神竟然有这么多共通之处!”

大学生用游戏化思维重构学习场景,将“传统师徒制”转化为“虚拟同伴 + 实时反馈”模式,在降低技艺学习门槛的同时保留人文温度。

(二)“数据画像 + 精准传播”:非遗传播的青年算法

通过分析抖音、视频号用户数据,团队绘制出“刻纸主要兴趣人群分类”:- 00 后人群偏好:“刻纸 + 汉服”(如刻纸纹样烫金汉服)、“刻纸 + 手账”(便携刻纸贴纸)- 90 后人群偏好:“刻纸 + 家居”(镂空纸灯、屏风装饰)、“刻纸 + 文创”(盲盒、冰箱贴)- 地域上的差异:北方用户对“刻纸与剪纸对比”内容兴趣度普遍较高,南方用户更关注的内容是“刻纸里的江南故事”

青年智慧:拒绝“大水漫灌”式传播,用大学生擅长的数据分析法,让非遗内容精准触达不同兴趣圈层,实现“文化价值”与“传播效率”的双赢。

三、从流量到留量的传承生态构建

(一)“UGC 共创计划”:让每个用户成为文化传播者

我们团队还发起了“我为金坛刻纸画纹样”活动:用户在小程序上传绘画作品(如校园风景、宠物形象),AI 可自动将其转化为刻纸纹样,优秀作品由匠人制成实物并寄回作者。活动吸引5 万多名用户参与,诞生《电竞椅刻纸》《宿舍阳台的多肉》等创意作品,其中一名00 后学生的名为《原神璃月港刻纸》的作品被选为团队文创产品原型,销售额超10 万元。

参与感革命:大学生将非遗从“专家专属”变为“全民共创”,让用户从“旁观者”升级为“创作者 + 传播者”,构建“民间智慧反哺传统工艺”的生态链。

(二)“乡村数字合伙人”:新媒体赋能在地经济

我们团队了解到仙姑村合作打造“刻纸主题网红打卡地”:在视频号发起“打卡刻纸村,赢非遗盲盒”活动,游客拍摄村内刻纸墙、体验工坊的视频。活动带动该村周末客流量增长 300% ,村民自发开设“刻纸茶歇”“刻纸民宿”,月均增收超 8000 元。大学生还为村民培训短视频拍摄技巧,65 岁的王奶奶学会用抖音直播刻纸后,粉丝量达 2.3 万,笑称“没想到这辈子还能当‘网红阿婆’”。

四、结语:在传统与未来之间架起青春之桥

从篾刀与镜头的碰撞,到虚拟与现实的交融,大学生群体用新媒体为金坛刻纸打开了三重维度的创新空间:技术维度,让古老技艺获得数字分身;文化维度,用青年视角重构非遗叙事;社会维度,构建“学生 + 匠人+ 村民”的共创生态。这种创新不是对传统的颠覆,而是如刻纸的“镂空”技法——在保留文化内核的基础上,为其注入时代的光与影。当 00 后在直播间跟着匠人刻“冰墩墩”纹样,当留学生通过VR 学会刻制“福”字,我们看到的不仅是非遗的“破圈”,更是中华文明在年轻一代手中的“破茧”——他们用屏幕里的热爱,为乡村文化的未来埋下一颗又一颗充满生命力的种子。

附录(部分成果展示)

1. 用户共创作品展示

2. 系统数据图

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)