大学生依赖生成式人工智能工具的影响因素分析

朱丽丽 李莎莎

郑州科技学院 河南郑州 450000

近些年来,生成式人工智能(Generative Artificial Intelligence,简称 GAI)通过其独特的自然语言处理和深度学习技术,引发社会各界的广泛关注。与传统的搜索引擎和聊天机器人不同,GAI 具备类人的自然语言理解和生成能力,在聊天、问答、翻译等任务中展现出清晰的逻辑思维、流畅的对话方式以及严谨的语法运用 [1]。在数智时代,大学生作为新一代的年轻人,易于接受新鲜事物,是新应用的重要用户群,以 DeepSeek 为代表的 GAI 工具在大学生的生活学习中被广泛应用,但又由于其缺乏自制力以及心智发育不够成熟等原因,在使用GAI 的同时容易产生依赖。

随着 GAI 技术的快速发展,学术界的目光主要聚焦在 GAI 在特定领域的应用现状和发展情况。国外的现有研究如 Jovanouic 等[2] 讨论了 GAI 的发展趋势并做出预测;P O’Donovan等[3] 人研究了人工智能在简化文献审查过程中的用途。国内的研究中,学者王伟正等 [4] 人探究了科研人员对GAI 的使用意愿受社会影响、享乐动机等因素的影响;刘键等[5] 人就生成式AI 的技术优势,讨论对文化创意产业经济的影响及齐志远[6] 认为生成式人工智能会给人类带来智能依赖、劳动误导等劳动强化风险。综上,已有的国内外文献对大学生个人使用GAI 工具的研究相对较少,且缺乏对其依赖的影响因素的实证分析。基于此,本文旨在研究大学生依赖GAI 工具的影响因素,为大学生正确合理使用GAI 工具提供参考意见。

1 理论模型与研究假设

1.1 理论模型

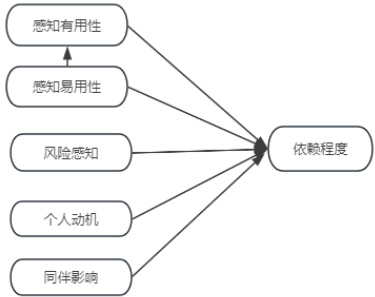

技术接受模型 ( 简称 TAM) 是由美国学者弗雷德·戴维斯提出,该模型主要解释和预测用户对新技术的接受和使用行为,同时感知有用性和感知易用性是技术采纳的核心指标。随后经过学者的不断研究探索,TAM 模型也发生了演变与扩展,其变量根据研究内容的不同而进行具体的涉及,更全面的整合了用户决定采用一项新技术时的影响因素。马克·萨拉姆等人提出TAME-ChatGPT 模型源自其前代TAM 模型,后者提出影响学生态度和行为的变量因子[7]。本研究整合 ATM 和 TAME-ChatGPT 模型,搭建了包括感知易用性、感知有用性、风险感知、个人动机和同伴影响五个变量因子的扩展技术接受模型(图 1)作为分析工具,并确定本研究中自变量的定义:感知有用性和感知易用性是大学生认为 GAI 工具的有用程度和难易程度,个人动机是大学生在使用GAI 工具时心理内在动机的作用程度,同伴影响是大学生受周围人群的影响程度,风险感知则是大学生对使用GAI 工具产生负面后果的评估能力。因变量依赖程度是使用GAI 的频率。

图1 :扩展技术接受模型

1.2 研究假设

根据 ATM 和 TAME-ChatGPT 整合模型,结合本研究模型可知,五个变量因子与依赖程度之间存在相关关系,其中感知易用性通过感知有用性的中介作用正向影响依赖程度,风险感知负向调节感知有用性与依赖程度的关系,由于 TAME-ChatGPT 模型强调环境与个体行为的交互作用,因此本研究认为个人动机和同伴影响也可能影响依赖程度。基于此,提出以下假设:

H1:大学生对于GAI 工具的感知易用性正向影响其依赖程度。

H2 :大学生对于GAI 工具的感知有用性正向影响其依赖程度。

H3:大学生对于GAI 工具的感知易用性正向影响感知有用性。

H4 :大学生对于GAI 工具的风险感知负向影响其依赖程度。

H5:大学生对于GAI 工具的个人动机正向影响其依赖程度。

H6 :大学生对于GAI 工具的同伴影响负向影响其依赖程度。

2 实证分析

本文采用调查问卷的方法进行数据收集,向国内在校大学生发放线上问卷,并利用SPSS27.0 对数据进行处理分析,以验证前文所提出的假设。

2.1 问卷设计

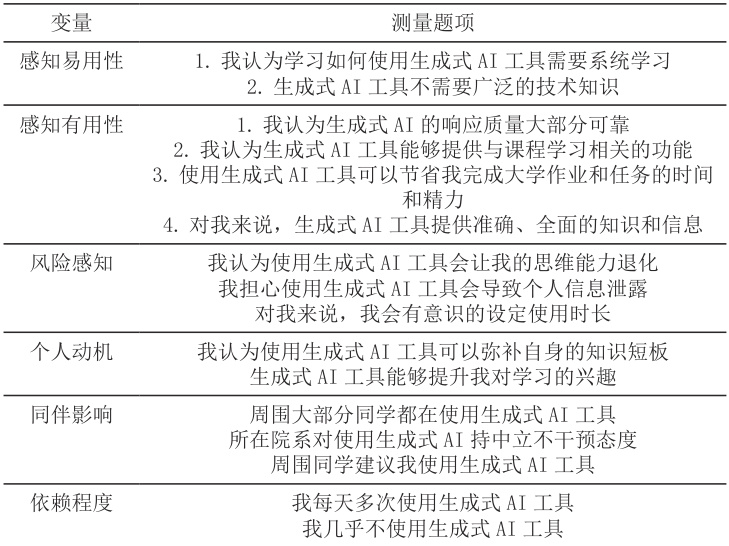

本问卷运用 Likert 五级量表和主观规范量表进行设计,问卷主要分为三部分,第一部分为调查对象的个体特征,包括性别、年级、专业类别;第二部分为调查问卷的核心,测量大学生在感知易用性、感知有用性、风险感知、个人动机及同伴影响这五个维度上的表现,第三部分旨在了解调查对象使用 GAI 工具的频率。1 表示非常不同意,5 表示非常同意。问卷的每个量表如表1 所示:

表1 :变量测量量表

2.2 数据收集

本文主要采用线上滚雪球的形式发放问卷,总共收回问卷310 份,其中有效问卷286 份,有效率达92.3%。为保证问卷的信效度,利用SPSS27.0 检测问卷的信效度,检测结果显示:各变量的 Cronbach,s α 系数均大于0.82,可信度较高;KMO 值和Bartlett 球形检验值分别为0.812 和0.00,问卷样本数据信效度符合标准,因此,本研究问卷可以进行因子分析。

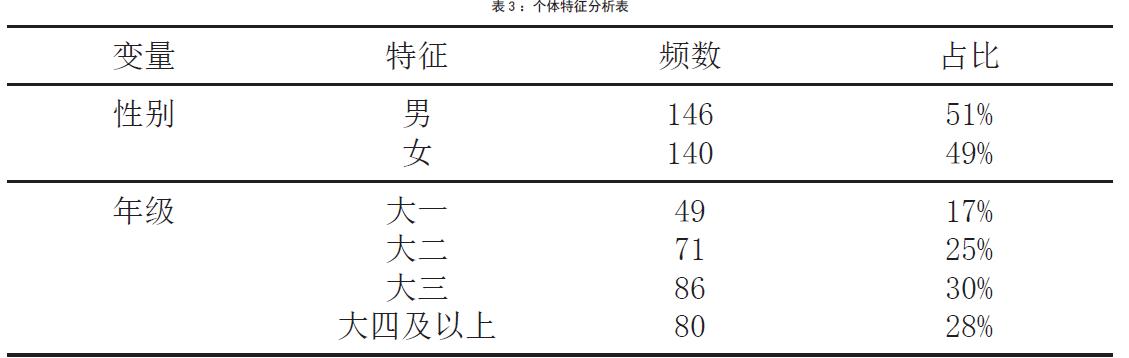

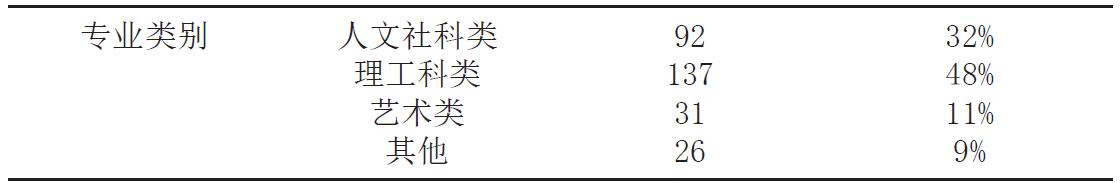

2.3 描述性统计分析

在调查对象中,个体特征中每个变量的有效填写人次均为286 次,其中,各变量的频数和占比如表3 所示,分析结果如下:调查对象中,女性占比49%,男性占比51%,性别分布相对均衡;年级分布上,大三学生最多,占比30%,大一学生最少,占比17%,可以看出,年级分布相对均匀;被调查者中以专业类别为理工科类学生为主,占比48%。

2.4 相关性及模型拟合度分析

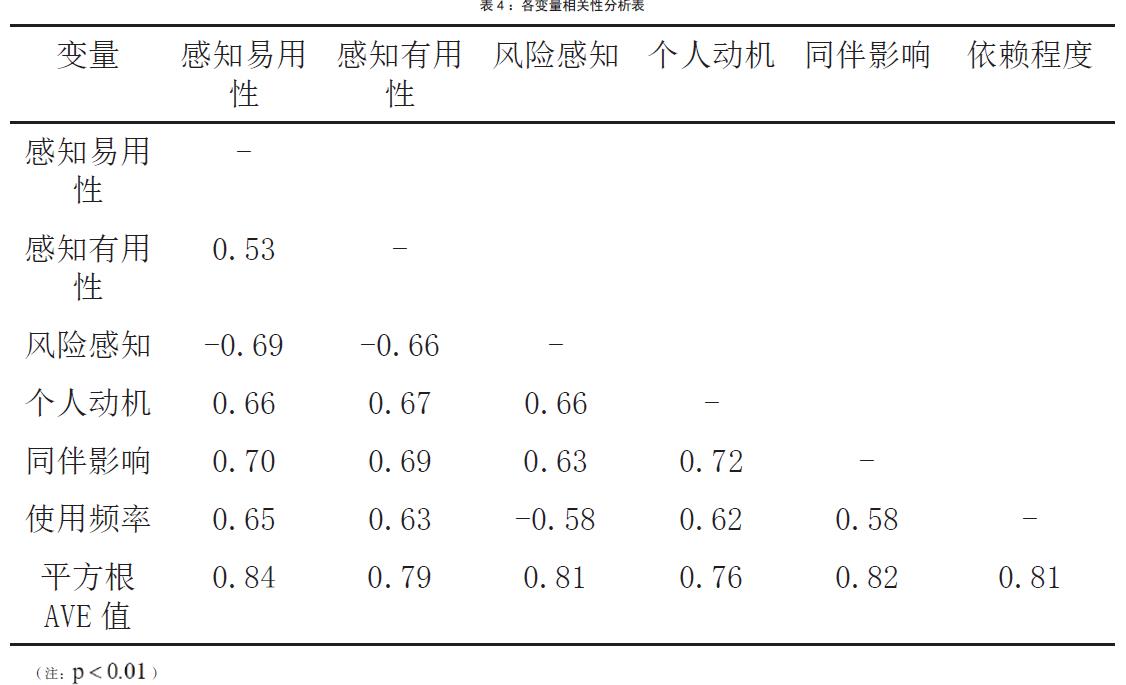

为探究各自变量与因变量依赖程度之间的相关关系,因此对各变量做皮尔逊相关性分析,分析结果如表4 所示:

经相关性分析发现,各自变量与因变量使用频率之间呈现显著的相关关系,且各变量平方根AVE 值均大于相关性系数的绝对值,因此,区分效度理想。

2.5 路径分析

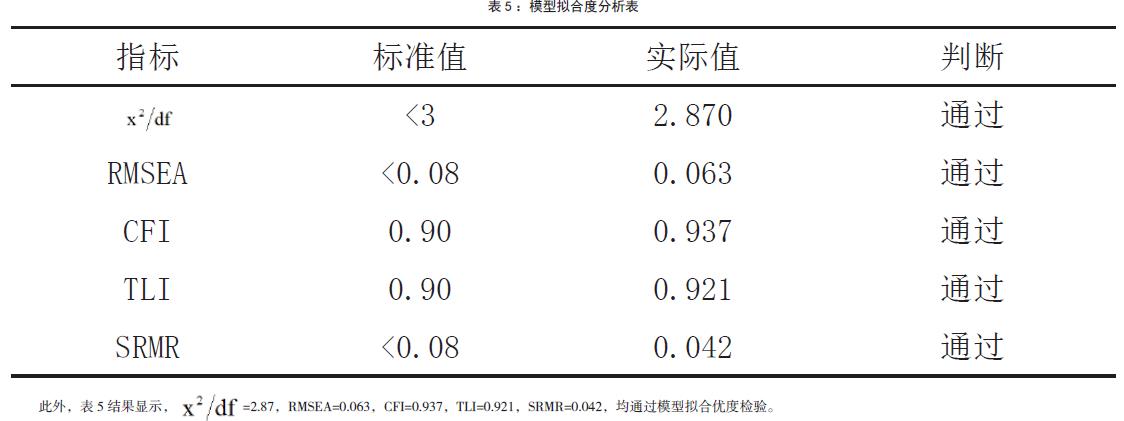

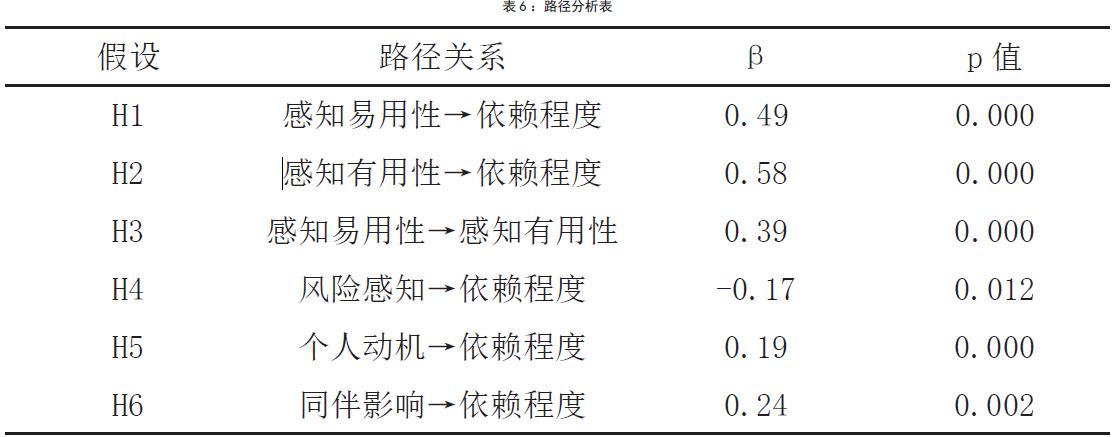

路径分析是一种通过构建路径图检验变量间因果关系的方法,能够同时处理自变量和因变量,可视化假设的因果方向,对模型的假设检验进行验证。本研究路径分析结果如表6 所示:

路径分析结果显示,感知易用性、感知有用性、个人动机、同伴影响对依赖程度正向支持,假设 H1、H2、H5、H6 成立;感知易用性对感知有用性正向支持,假设H3成立;风险感知对依赖程度负向支持,假设 H5成立。综上,本研究提出的假设均成立。

3 结论与建议

3.1 结论

本研究整合ATM 和TAME-ChatGPT 模型,搭建了扩展技术接受模型,运用SPSS27.0 和Amos24.0,深度探讨了影响大学生依赖 GAI 工具的内在机制,得出以下三点结论。

第一,感知易用性和感知有用性是影响大学生依赖 GAI 工具的程度的两个关键因素,同时,大学生对于 GAI 工具的感知有用性受到感知易用性的正向影响,即当大学生感到 GAI工具越易用、有用,其使用频率就会越高,依赖程度也越深。随着GAI 工具的人性化和智能化升级,可以预测大学生对GAI 工具的依赖程度亦呈上升趋势。

第二,风险感知对大学生依赖GAI 工具具有负向影响,揭示的是大学生自身对GAI 工具可能带来的风险感到焦虑,这一结论与以往的研究结论一致,且焦虑越强烈,其风险感知也越强烈,最终会降低大学生使用GAI 工具的频率。

第三,个人动机和同伴影响考察的是大学生的心理内在动机、从众心理和社会舆论风气,身边使用 GAI 工具的同学越多会使得大学生也使用该工具的个人动机增强,进而加深对GAI 工具的依赖程度。

3.2 建议

基于上述结论,本文从平台、高校和个人等多个维度提出建议,旨在引导大学生合理使用生成式人工智能工具。

第一,平台应优化监管,恪守法律底线。当下,国内常用的 GAI 工具包括文心一言、ChatAI 和 DeepSeek,这些工具简单易操作,吸引了大量的大学生用户使用。为保证大学生的使用便捷和使用安全,平台应确保高质量的输出结果,对生成内容进行严格审核。

第二,高校应引领人工智能应用教育深化。研究表明,大学生的日常和学习需求与 GAI 工具有较高的适配度,大学生是使用 GAI 工具的主力军之一,因此教师们可以融合 GAI 工具丰富课堂教学。面对大学生过度依赖 GAI 工具完成作业、论文等情况,高校需要对学生如何在学术活动中使用 GAI 工具进行明确指引。例如,开设 AI 相关课程,培养学生的数字伦理意识。

第三,大学生应培养独立思考的习惯。大学生作为新一代的年轻人,是新应用的重要用户群。同时,GAI 工具智能的人机交互对于大学生来说无疑是个得力的“助手”,但大学生也不应该过度依赖GAI 工具,面对问题,应首先选择独立思考,明确GAI 只是一个辅助工具,并不能代替思考,并且要对生成的内容做出理性的选择。

4 参考文献:

[1] 宓秦泽 , 邱均平 , 等 . 生成式 AI 用户中辍行为关键影响因素的识别与分析 [J/OL]. 情报资料工作 ,1-13[2025-05-27].

[2]JOVANOUIC M.C AMPBELL M.Generative Artificial Intelligence :Trends and Prospects[J].Computer,2022,55(10):107-112.

[3]O’Donovan P,Metcalf T,et al.HTA136 The Potential Use of Artificial Intelligence in Streamlining the Literature Review Process to Support Timely Evidence Generation for JCASubmissions[J].Value in Health,2024,27(12S):S380-S380.

[4] 王伟正 , 乔鸿 , 等 . 基于 AIDUA 框架的生成式人工智能使用意愿研究 [J]. 农业图书情报学报 ,2024,36(02):36-50.

[5] 刘键,白素霞, 等. 生成式人工智能对我国文化创意产业经济的影响及发展对策[J]. 经济问题探索,2024,(10):180-190.

[6] 齐志远, 高剑平. 替代还是强化:生成式人工智能的劳动应用、风险挑战与治理策略[J]. 产业经济评论,2025,(03):112-124..

[7]Malik S,Nesreen S, et al.Assessing Attitudes and Usage of ChatGPT in Jordan among Health Students: A Validation Study of the Technology Acceptance Model-Based Scale (TAME-ChatGPT). [J].JMIR medical education,2023,9

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)