智慧城市建设中的信息共享与协同治理机制

祝军锋 娄娟

浙江德浩应用工程技术有限公司 311499

智慧城市建设旨在通过信息技术整合城市资源,提升治理效能。然而,部门壁垒、数据壁垒和技术壁垒制约了智慧城市的发展。信息共享是智慧城市的基础,协同治理则是其关键。

1 案例概况

某市作为国家智慧城市试点,面临数据孤岛、业务协同壁垒及技术标准混乱三大挑战:38 个部门独立信息系统导致数据格式混乱,共享率不足15% ;应急管理与交通调度依赖人工协调,响应周期长达 4-6 小时;物联网设备接口协议差异大,传感器数据互通率仅 32% 。为破解困局,该市 2022年启动“城市大脑”项目,构建“ 1+3+N′ ”架构:通过数据中枢整合人口、法人、地理信息等基础数据库;依托区块链存证、AI 分析、可视化指挥三大平台提供技术支撑;最终形成覆盖交通、环保、应急等 12 个领域的智慧应用体系,实现城市治理的精准化与高效化。

2.智慧城市建设中的信息共享方法

2.1 数据标准化接入

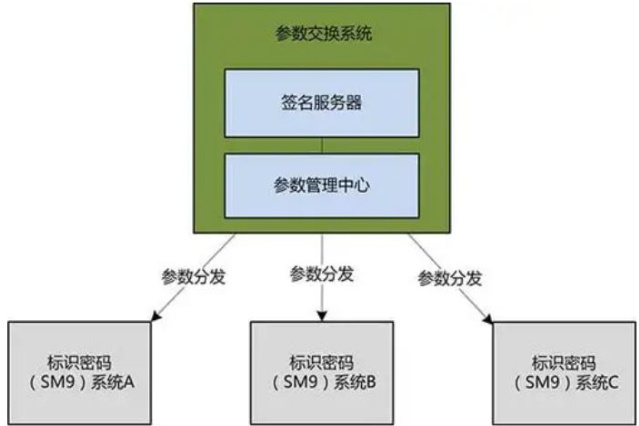

为破解数据共享难题,该市首先参照国家标准制定《智慧城市数据元规范》,系统定义 389 类核心数据元,建立包含数据格式、更新频率、质量要求在内的标准化体系,为跨部门数据互通奠定基础。针对老旧系统兼容问题,研发智能协议转换网关,通过内置的 200 余种数据模板实现非标数据自动清洗、字段映射与异常值修正,使历史系统接入效率提升。同时,基于超级账本架构构建数据共享存证链,采用国密 SM9 算法实现数据操作全程上链,确保数据流向可追溯、操作行为可审计,形成完整的数据共享信任机制。

图 1 SM9 算法示意图

2.2 动态权限管理

为构建安全可控的数据共享环境,该市建立基于角色与数据敏感度的三级权限体系,根据部门职能动态分配数据查看、下载、分析权限,实现最小必要访问控制。配套部署智能行为审计系统,通过机器学习算法对操作日志进行实时语义分析,自动识别异常访问模式并触发告警,同步生成可视化数据流向图谱,为事后追溯提供完整证据链。在民生领域创新应用隐私计算技术,基于联邦学习框架构建医疗诊断模型与社保反欺诈模型,通过加密数据传输与多方安全计算,在原始数据不出域条件下实现跨机构模型训练,使糖尿病并发症预测准确率提升,同时规避敏感信息泄露风险。

2.3 物联网设备协同

为破解物联网设备异构难题,该市构建三重技术保障体系:通过轻量化加密芯片为每台设备颁发唯一数字证书,结合设备行为基线分析实现动态身份认证,有效抵御伪造节点攻击;在社区、商圈等场景部署边缘计算节点,集成数据清洗、特征提取、异常检测功能,使 90% 的设备数据实现本地预处理,中心系统处理压力降低;自主研发多协议解析引擎,兼容

Modbus、CoAP、BACnet 等 18 种工业总线及物联网协议,通过协议特征库自动匹配与语义转换,使新型设备接入时间缩短,综合接入成本降低。

3.智慧城市建设中的协同治理机制

3.1 跨部门协同流程再造

为解决跨部门协同困境,该市构建三级协同治理机制:在事件处置层面,打造“感知-分拨-处置-反馈”全流程闭环架构,通过物联网设备集群感知实现事件秒级发现,利用 AI 中台对事件类型、影响范围、紧急程度进行智能分拨,建立跨部门处置工单电子化流转机制,配套开发市民端反馈评价系统,使事件平均响应时间缩短至 12 分钟,较传统模式提升效率;在指挥调度层面,建设城市级联合指挥中心,通过数据中台融合公安、交通、消防等 12 个部门独立系统,构建包含 GIS 地图、实景三维、物联感知数据的可视化决策界面,实现应急预案一键启动、处置资源全景调度,在台风"梅花"防御中创下 2 小时疏散 23 万群众的记录;在智能辅助层面,研发基于时空图神经网络的派单模型,整合历史工单数据、人员负荷、地理信息等 18 维特征,构建动态权重调整机制,使事件首次派单准确率提升至 92% ,二次派单率下降。

3.2 政企社协同模式

为构建政企民协同治理生态,该市创新三大数据开放机制:在政企协同层面,建立分级开放的数据接口体系,向合规企业开放天气、交通、信用等 12 类脱敏数据接口,配套 SDK 开发包与仿真测试环境,使企业接入周期缩短。基于该机制孵化智慧停车系统,通过整合全市 2.3 万个泊位动态数据,实现跨区域车位预约与潮汐定价,使商圈停车周转率提升;在公众参与层面,打造“市民随手拍”动服务平台,集成 AI 场景识别与空间定位技术,实现问题上报-AI 预分类-工单自动分拨-处置进度查询-满意度评价的全流程闭环管理,使背街小巷环境问题处置时效提升;在产学研协同层面,部署多安全域数据沙箱环境,向高校及智库机构开放经过动态脱敏、差分隐私处理的城市运行数据,配套区块链存证模块确保数据使用合规。基于该平台产出的城市热力图分析模型,已成功应用于地铁客流预警与商业外摆区域规划,使区域经济活力提升。

3.3 动态评估与反馈机制

为构建持续优化的治理闭环,该市建立三维评估优化体系:在效能评估层面,构建涵盖数据共享率、事件处置率、系统稳定性、用户满意度等18 项指标的量化评估体系,采用层次分析法确定指标权重,形成季度性治理效能评估报告;在预案优化层面,运用数字孪生技术构建城市级虚拟映射空间,通过高精度建模还原建筑结构、人口分布、管网布局等要素,开展暴雨内涝、化工火灾等场景的仿真推演,识别出现有应急预案中的响应盲区,据此优化人员疏散路径与物资调配方案;在政策迭代层面,建立“评估-反馈-优化”的动态调整机制,根据效能评估结果实时更新数据共享负面清单,修订跨部门协同工作规程,使政策迭代周期缩短,确保治理体系始终与城市发展需求同频共振。

4.结语

某市实践揭示智慧城市建设需突破技术、管理、制度三重壁垒:技术层面需构建标准化数据底座,通过协议适配与异构设备兼容破解数据孤岛;管理层面需重塑跨部门业务流程,建立事件驱动型协同响应机制;制度层面需完善数据确权、隐私保护等法规体系。展望未来,数字孪生与多模态AI 将推动治理模式向“全域感知-智能决策-自主协同”演进,而信息共享与协同治理机制的创新迭代,将成为持续释放城市数字化潜能的核心驱动力。

参考文献

[1]赵霞霞,母睿.知识管理视角下城市街道开放创新治理过程研究——基于北京和深圳共享停车的案例分析[J].辽宁行政学院学报,2021(3):11-13.

[2]杨申茂,殷思琪,李倩,等.城市中心区停车泊位对既有住区工作日夜间共享能力评价——以天津市和平区为例[J].地域研究与开发,2021(5):53-55.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)