多元联动,聚力赋能:构建家校社协同育人的德育新生态

马亚波

浙江省余姚市肖东第二小学 315400

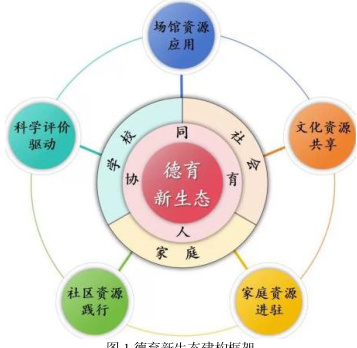

教育部等十三部门发布《关于健全学校家庭社会协同育人机制的意见》,学校要把统筹用好各类社会资源作为强化实践育人的重要途径,积极拓展校外教育空间,着力培养学生社会责任感、创新精神和实践能力。在家校社协同育人机制构建实践中,应充分挖掘、整合、利用家校社教育资源,如场馆、文化、家庭、社区等资源,使其与学生的成长发展相融合,赋予德育新生态(图 1),形成促进学生健康成长和全面发展的合力。

图 1 德育新生态建构框架

一、场馆资源应用,拓展德育新边界

结合地方特色资源,充分挖掘当地红色纪念场馆、陈列馆、名人馆、王阳明故居等地方资源,组织学生通过参观、调查、访问等方式,开展活动,通过现场学习增强学生的家国情怀和文化自信,提升历史责任感与文化价值观念。

1、节日纪念,赓续红色血脉

特殊节日,我们可以组织学生去当地纪念馆、教育基地进行研学或纪念活动,如:清明祭扫日,余姚市关工委、市委老干部局、市关心下一代志愿者等单位,联同肖东二小师生徒步前往肖东烈士墓园进行祭扫活动,体验革命艰辛,强化责任担当。学生徒步走革命先辈走过的道路,深切感受先烈的艰辛与勇敢,明白了吃苦磨砺意志,挫折学会成长。通过祭扫缅怀,参观革命烈士事迹陈列馆,知晓了中国共产党员的光辉历程,领悟了他们身上熠熠闪光的革命精神。学生们接受一次人生的洗礼,升华了精神世界,坚定理想信念和责任担当。

2.名人故居,传承文化自信

访名人故居,悟千年文脉。开发余姚特色资源,组织学生进行文化研学活动,让学生穿越时空,聆听先生讲学论道。如王阳明故居走访,学生听着讲解员绘声绘色的讲述,看着一本本泛黄的书页,此时的他们正经历着一场沉浸式学习,学生读懂了“天下兴亡匹夫有责”的担当,体会到“教化民众”的仁爱与智慧。真正领悟到“知行合一”的思想精髓,从而增强文化自信,厚植家乡情怀,以先贤为榜样,奋发图强,激励学生努力学习,振兴中华。

3、触摸科技,筑起强国抱负

科技托起强国梦,在这个科技日新月异的时代,人工智能、基因代码、生物识别、纳米技术等,都成为孩子们心中的白月光。当他们走进人工智能科技馆,亲手拆解机器人组件;当他们踏入航天科普基地,触摸火箭模型的纹理,科技强国的火种在他们心中点燃。2025 年春节电影档《哪吒 2》,孩子们共同见证了高科技的神奇与魔力。观看宇树科技发明的机器狗表演,孩子们更加坚定自己的理想信念,科技报国,勇攀高峰。

二、文化资源共享,提升德育新内涵

文化资源是各族人民在历史长河发展过程中形成和传承的民族精神与物质财富。文化资源共享避免资源浪费,提高资源的利用效能,使有限的文化资源发挥更大的社会效益。文化资源共享促进文化公平,让弱势群体也能享受到优质的文化资源。1、分享信息,打破阅读壁垒

学校图书有限,往往不能满足学生各类阅读欲望,可以建议家长带着孩子去地方图书馆阅读。但某些家长因信息不畅通,害怕花钱或被坑,故不敢带孩子前往。教师提前了解情况,把图书馆地址、开放时间、入馆须知、借阅要求等信息分享给家长,打破阅读壁垒,让家长放心带孩子前往图书馆阅读。如我们班级,我通过班级微信群,把市图书馆相关信息发送给家长:余姚市图书馆新馆地址、具体开放时间、馆内图书情况、进馆预约、免费办理借阅证等。特别是馆内开放区域、时间以及免费服务项目这些信息以表格形式供家长参考,让家长真正感受到图书馆良好的阅读环境,可以让孩子沉浸其中阅读,培养阅读习惯,提升文化修养和审美水平,丰富精神世界。

2、分享好书,激发情感共鸣

有些孩子家庭情况特殊,不能去图书馆阅读,班中学生可以把自己借来的图书分享给其他学生,开展图书漂流活动,也可以举行图书推荐会、好书分享会、故事会等。如:低年级学生可以开展“我喜欢的一本书”推荐主题活动,把自己爱读的绘本故事、科技动漫、童话读本,绘声绘色地介绍给自己的同学,引发班级学生情感共鸣,使原本不爱读书的学生也有了阅读的兴趣。高年级学生可以把阅读过的书籍,写下读后感或读书心得,在班中交流,好书分享既培养学生慷慨大方、友善包容的品质,创造了和谐美好的班级氛围,又培养学生对文学的审美鉴赏,播下了文化自信的种子。

3、线上共读,注入个性阅读新活力

依托数字技术,互联网平台,打破时空限制,组织家长或学生共同阅读一本书并进行讨论、分享,实现知识的传播、思维的碰撞和个人成长。从而提高阅读兴趣,提升阅读效果,有效满足差异化需求。如我们可以利用藏书馆 APP 共读功能,班中所有家长下载藏书馆 APP,并指导家长操作路径,然后每月在固定时间推荐一本书,邀请好友,共同阅读。互动方式,通过线上平台,分享语音讨论,表达个性观点。线上共读,更简单的操作可以是亲子共读,如一年级,和家长一起读,采用“家长朗读+孩子跟读”模式,视频录音然后发布在线上平台。共读潜移默化培养孩子的阅读习惯和价值观塑造。

三、家庭资源进驻,创建德育新模式

家庭是人生的第一所学校,家长是孩子的第一任老师。在教育孩子这项任务中,父母是教育的主角。随着教育改革的深入推进,家校合作已成为教育的重要途径。

1、家长进校,携手共育筑梦想

学校让社会资源“走进来”,邀请具有专业优势的家长开展“家长进课堂”活动。将家庭资源和学校教育深度融合,为学生构建起更立体的成长环境。家长给孩子们上课,家长的职业技能、文化特长等资源,补充学校课程内容,如医生家长开展医学小常识和急救措施小技能指导;工程师家长讲解科普知识、人工智能;交警家长用血淋淋的交通事故案例,向孩子们传授遵守交通规则的重要性。内容涉及广泛,让教学真正根植于学生的实际生活,培养学生参与意识和责任感。更是激发学生学习积极性,增强学习内驱力。“家长进课堂”“家长开放日”“家长志愿服务”等家长进校方式,都是让家长亲身参与,直观了解教育过程,促进家校紧密联系,减少误解,让教育高质量发展的梦想早日实现。

2、亲子协同,发挥共育好契机

学校积极推出“环境保护”“习惯培养”“陪伴”系列主题活动等,努力创设家校协同教育的契机,共同训练,实践同步,强化教育合力。在学校举行环保主题教育时,开展“家庭节能挑战赛”。先组织学生调查家庭和社区里各种浪费资源的现象,在家长的协助下,布置学生统计一周内家庭的能源消耗情况,学生与家长共同制定节能计划并实践,学生通过家庭微信群分享当天的节能实践情况,并上传节能照片或小视频进行展示,活动结束后评比出“节能达人”,表彰在实践中表现突出的学生和家庭,并颁发荣誉证书。优秀实践成果被拍摄成短视频,分享到班级公众号和学校公众号进行宣传。主题教育活动,通过家校合作,学生在活动中学会了如何将环保知识运用于实际生活,并通过亲子合作提升了家庭凝聚力,也进一步强化学生的责任感与环保意识。

3、家长论道,打开共育新视野

家庭教育在小学生成长中至关重要,它是小学生品德养成、习惯培养和身心健康发展的关键支柱。家长之间交流育儿经验,能彼此提供不同视角和有效方法,助力孩子更好发展。“家长论道”旨在家长把自己的育儿智慧,分享给同龄孩子的家长,为他们提供科学的育儿指导和实践经验。它涵盖孩子身心发展、学习兴趣、习惯养成、人际交往等方面。“家长论道”一般邀请班中经验丰富的家长担任讲师,班主任担任家庭教育指导师,家长通过真实的故事,分享经验、解决困惑。如一年级孩子许多行为习惯还未养成,宝妈们被孩子的坏习惯折磨地苦不堪言。每天为找东西,向学校送东西,忙得团团转。根据现实情况,邀请班中指导孩子收纳有经验的家长,讲讲她的育儿故事,让孩子们丢三落四的坏毛病早日丢掉,成为收纳小能手。“家长论道”每期举办在家长中反响强烈,它打开了家校社共育的新视野,提高了家长育儿水平,拓宽育儿思路,为孩子的身心健康发展奠定基础。

四、实践活动常伴,深化德育新实效

德育教育要将思想政治、道德教育、中华优秀传统文化、生命教育、法治教育、劳动教育等融入学生生活实践中,强化实践,注重“做中学”“做中练”,让教室小课堂和社会大课堂结合,组织开展主题明确、内容生动、形式多样的主题活动。内容可以涉及志愿服务、法制教育活动、劳动实践活动,通过社会服务或社区调研等实践活动,帮助学生在真实情境中内化道德观念,践行和检验学生素养发展的大舞台,使他们在实践活动中践行文明行为。

1、模拟场景体验,点燃德育星火

模拟场景为学生提供安全的道德实践场域,学生在其中的决策与行为会产生及时反馈,引发反思,强化正确道德行为习惯。模拟场景体验学校一般在法治宣传教育中使用,最常见的是模拟法庭审讯。学校根据德育课程需求,让高年级学生通过模拟真实的审讯场景,让学生亲身体验法律程序,不仅有助于提高学生的法律意识和法律素养,还能帮助学生更好地理解和应用法律知识,从而在他们的心中种下法治信仰的种子。

如我校与当地人民法院携手,让学生担任法庭角色,如法官、检察官、律师、被告人等,选择与学生生活密切相关的真实案例,如:未成年人网络诈骗案。在市人民法院内,“小审判长”清脆的法槌声响起,一场由六年级学生全程参与的“体验模拟法庭争做守法少年”活动拉开帷幕。15 名“小法官”“小律师”身着法袍,化身法治先锋,在庄严肃穆的法庭中用童声演绎法治力量。在法律顾问的指导下,学生按照审讯流程进行实战演练:开庭、法庭调查、法庭辩论、

宣判等一系列流程。模拟审讯,不仅帮助学生更好地掌握法律知识和法律程序,还在庄严肃穆的法庭中,牢记庄严神圣的法规意识。

参考文献:

[1]教育部.关于加强家庭教育工作的指导意见[Z].2015

[2]陈宝生.协同育人:家校社共育的理论与实践[J].教育研究,2020(5)

[3]教育部等十三部门关于健全学校家庭社会协同育人机制的意见[J].中华人民共和国教育部公报,2023,(03):17—21

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)