爱润心田点亮学生前行路的成长案例启示

孙芳

苏州市吴江区云龙实验学校 215200

引言

“教育就是关怀”。在学生的漫漫成长之路上,心理健康和情感素养培养同学业成就一样重要。特别是小学阶段的孩子们还处在人格初塑,情绪认知敏感时期,教师既承担着传授知识的责任,又是了解并引领学生心灵发展的向导。在最近的几年中,众多的研究和实践都证明,艺术教育在儿童的心理成长过程中起到了不可或缺的角色。绘画,手工,美术欣赏和文学故事,都能以灵活的形式疏导情感,启迪思维,培养规则意识。本研究选取一名具有特殊成长背景学生作为观察对象,借助于实际介入过程及效果分析来探究艺术介入对儿童心理支持的具体办法及现实意义,实践“有温度”育人理念。

一、理论基础

本研究以人本主义心理学为理论基础,以艺术治疗为切入点进行分析。人本主义心理学强调每个个体都有实现自我价值和成长的潜能,尤其是在被接纳、尊重和理解的氛围中,个体更容易形成积极的自我认知(Rogers,1961)[1]。教育情境下教师要发挥支持者与引导者作用,立足“爱”, 助力学生发掘内在动力。艺术治疗理论则认为,绘画、手工等非语言表达方式可以成为情绪释放与内心探索的有效途径,尤其对尚处于心理发展阶段的儿童而言,艺术是一种安全而自由的表达通道 [2]。艺术活动能激发幼儿创造力,促进幼儿专注力,自信心和情绪调节。教师通过对学生艺术创作的系统性指导,既能洞悉学生的心理状态,又能潜移默化地促进学生的行为转化和情感成长。在后文个案中,为教师在心理疏导时如何与艺术教育相结合提供理论上的支持。

图1 相关理论基础流程图

二、绘画与手工创作在心理疏导中的实践作用

(一)绘画活动的情绪表达功能

绘画作为非语言表达手段,对儿童心理疏导有着特殊的情绪宣泄与认知功能。对语言表达能力尚不成熟或者不愿说话的学生来说,绘画为他们提供“可视化情绪”渠道 [3]。儿童可借助线条,色彩和构图等因素来间接地表达自己心中的不踏实,生气,害怕或者高兴。在真实的教学案例中曾出现过这样的情况:由于课堂冲突的频发而使学生的情绪一发不可收拾,他们用图画来表现“爆炸火球”和“纷乱的旋涡”的形象,从而引领教师洞察自己的内心状态。教师进行绘画活动时,不需要直接强迫提问,只需观察图片并陪着学生讲一讲作品后面的故事就可以了,循序渐进地帮助学生辨认并命名情感。参加绘画活动时间较长的学生在情绪表达力和心理承受力方面普遍提高。绘画既是学生心理宣泄的工具,也是学生建构自我认知和恢复心理平衡最重要的中介。

在一个实际案例中,我接触到一位看似性格外向、总爱笑的男孩李同学。在我们认识的第二天,他突然在课堂上尖叫、哭闹、打人,情绪爆发让人猝不及防。深入了解后发现,他曾做过开颅手术,长期由奶奶独自照顾,因过度保护与错误的“以暴制暴”教育方式,使他变得异常敏感、情绪极不稳定。为了帮助他逐步认识并管理自己的情绪,我引导他将心情画出来。起初,他的画面中充满尖锐线条和大面积红黑色,表达出“愤怒”“爆炸”“被攻击”的情绪意象。随着绘画频率的增加和教师的持续陪伴,他开始尝试使用冷色调,也愿意在画后与老师沟通情绪背后的原因。通过“我的情绪颜色日记”“画出你的一天”等主题创作,他逐渐能够用画笔表达情绪起伏,并学会在遇到冲突时“先深呼吸、再思考”,再到愿意主动告诉老师“我今天有点烦”。这一转变标志着他从无法控制情绪,到能初步调节、寻求支持,是绘画介入在情绪教育中的真实成效。作为教师,我深知这段成长路仍需时间陪伴,但绘画正悄然成为他理解自我、稳定情绪的一扇温柔之门。

(二)手工制作在提升儿童专注力与自信心中的价值

手工制作是手脑结合创造的综合性活动,对于幼儿专注力,自信心,耐挫力的培养有明显的推动作用 [4]。通过比如剪纸,拼插,折纸,泥塑等等作业,同学们在创意,设计和练习过程中进行不断地尝试和修改,锻炼专注力和目标保持力。在实际的教学过程中,一位情感敏锐、行为冲动的学生在参与“建造梦想小屋”的手工艺活动时,逐渐深入到细节的构建中,从最初的焦躁和不安逐渐转变为更为专注和平静的态度。工作之余,得到同伴及老师们的肯定,大大提升了他们的自信心和成就感。教师也可以采取分步骤制定目标的方法来指导学生走出困境,不断奋进。完成手工活动不只是技能的体现,而是心理“胜任体验”的体现。这一经验可以潜移默化的改变学生对自我的认识,提高学生日常生活及学习的主动性和自律性。

(三)非语言艺术表达对儿童内心世界的调节机制

非语言艺术表达,如绘画、拼贴、色彩涂鸦等形式,能够绕过语言逻辑的束缚,直达儿童内心深层情绪与潜意识冲突,是调节心理状态、表达复杂情感的重要工具。特别是对那些表达受限或有特殊经历的学生,通过色彩和形象表达,他们能够更真实地传达自身感受。在某案例中,一名曾因外伤接受过脑部手术的男生,面对学校生活中琐碎的不满和压力,常出现情绪爆发行为。通过“我的心情色彩”画纸练习,孩子逐渐以色彩映射情绪,用红色表达愤怒、蓝色表达忧郁、黄色表达喜悦。教师从画作中感知其情绪变化,并及时进行针对性交流。艺术活动不仅帮助学生整理内在情感、减少负面情绪积压,更建立起心理安全感与信任感,使他们学会更柔和地与自己和他人相处,逐步发展出更为健康的情绪调节机制。

(四)教师引导下的艺术创作对行为习惯的正向塑造

艺术创作既能调节情绪,充实内心,又能得到教师自觉指导,是培养学生良好行为习惯的一种重要教育手段。教师在行为塑造的过程中借助于艺术活动制定规则,增强秩序感。在集体绘画或者组内拼图创作时,让学生依次着色并相互合作,以此来引导学生树立遵守规则和尊重别人的观念。针对一位情绪爆发频繁、规则意识弱的学生,教师通过“遵守规则有奖”的游戏机制,将艺术创作与行为习惯培养相结合。如提出“如果举手,则可优先作画”或“排队守规,才能成为小组作品的带头人”等激励措施,让学生在获得艺术成就感的同时逐步形成行为自觉。艺术活动所具有的情境性和趣味性能够有效地减少学生抵触情绪的产生,使得行为调整更加自然和持久。教师正向引导与及时反馈是艺术教育行为调适作用得以发挥的关键。

三、美术与文学鉴赏在培养情感认知中的作用

(一)美术作品鉴赏提升学生审美与情绪感知能力

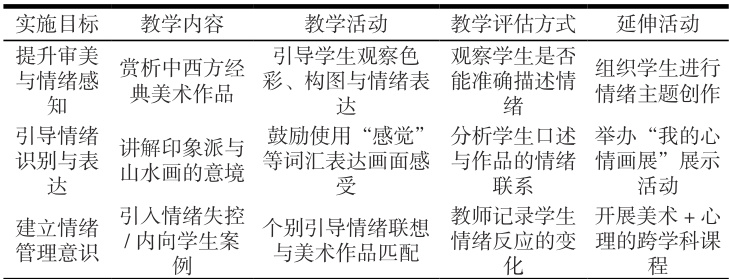

美术作品作为情感与审美的重要媒介,在促进幼儿情绪感知和审美能力发展方面具有显著作用。通过引导学生观察如莫奈的《日出·印象》《睡莲》及梵高的《星夜》等名画,学生能借助色彩和构图感知画面情绪,并尝试用“颜色”“感觉”“天气”“人物心情”等词汇表达自己的内在情感。例如,一位情绪易失控的学生在欣赏《星夜》时形容画面像“头脑中的争吵”,帮助教师理解其情绪状态。另一位心神不宁的学生在赏析《溪山行旅图》《江南春》后逐渐平静,并表示画面带来安静的感受。美术赏析不仅提升了学生的艺术素养,更激活了其对情绪的识别与表达,有助于建立良好的情绪管理能力。基于上述研究整理相关可实施方案见下表。

表1 提升学生审美与情绪感知能力的可实施方案表

(二)儿童文学作品中的情感共鸣与榜样力量

儿童文学因其贴近生活,富有情感张力的故事情节而给学生心理投射的巨大空间以及行为学习榜样的资源。学生通过绘本或者故事书的阅读,往往会从人物的情绪变化和成长经历上产生情感共鸣。教李同学时,老师自觉选用《生气汤》《菲菲生气了》《我有友情要出租》这些体现情绪调节,和蔼可亲的绘本,引导他从主人公身上看到“愤怒也能理解,但是不能够伤害他人”, 逐渐接受“情绪可以治理”观念。

教师还尝试将“榜样力量”融入文学阅读。比如,在读《大脚丫跳芭蕾》的时候,一个因为外貌被同学嘲笑而感到自卑的小男孩,在听到主角如何克服偏见并坚持梦想后,主动向老师说“我还希望自己能像他那样受到所有人的喜爱”。文学角色成了他乐于渴望与摹写的目标。还有一个例子就是一个生活比较艰苦,经常流露出悲观情绪的同学,他在读完《窗边的小豆豆》之后,与主人公乐观勇敢,坚韧不拔的个性有了强烈的共鸣。他在阅读感言中写道 :“她碰到了比我困难得多的事情却依然高兴。”儿童文学的魅力在于以温柔而真实的方式呈现生活的复杂性,并提供一种“你并不孤独”的情感慰藉。

(三)通过故事讲述实现价值引导与心理陪伴

故事既是知识传递的途径,也是情感交流和心理陪伴的媒介。教师在实践中通过经常性地设置“故事时间”, 给学生搭建一个情感交流平台,并借助寓言,童话和生活故事等形式进行价值传递。在对李同学的引导过程中,教师每周都会讲述一个“有胆有识者”“乐于变化的小孩”“学习配合小动物”等主题故事,在情境设定及角色情感的驱动下,协助其逐步建构行为判断及情绪管理之价值框架。一次讲述《森林大会》的故事后,李同学问 :“那只不守规矩的小猴子,为何之后没有人搭理他呢?”由此可见,这个故事已经引起他对于规则和后果的反思。在接下来的时间里,开始积极排队,遵守课堂纪律、教师及时的正向反馈、固化自己新的行为模式。

故事还可以建构“教师的陪伴”安全感。例如讲述《老师的肩膀》这类温情故事时,孩子会从角色体验中感受到“师者,靠谱之港湾”。某次课后,李同学在情绪低落时没有大喊大叫,而是悄悄对老师说 :“今天就来听听这个故事吧。”这反映了他已经将讲故事看作是心理支持了。教师在持续性故事讲述中,巧妙地将行为规范,情绪理解和人际交往的价值融于日常教育之中,以故事来温暖儿童心灵,照亮儿童直面质疑的勇气。

(四)多感官融合体验对学生情绪认知的提升路径

多感官融合体验就是在情绪教育和心理辅导的过程中融合应用视觉,听觉,触觉和动作等感官资源,从而加强对学生情绪的识别和理解。当孩子遇到情感时,往往会囿于语言表达的限制,感官体验则可以直观地启动孩子对某种情感状态进行联想与认知。在教学实践中,教师开展了“色彩听歌”“触摸情绪”以及“绘本剧演出”等活动,通过让学生触摸不同材质、聆听不同节奏的音乐、参与情境再现并引导他们体验快乐,紧张,恐惧和冷静的情绪变化。比如,在“以色彩表现情绪”这一活动中,学生们会通过绘制红色火焰、蓝色海洋和灰色乌云等图案,来表达他们的情感状态。一位总喜欢用深灰、黑色作画的学生,在配合音乐欣赏与引导后,逐渐在画中使用更多明亮色彩,并在课后说:“今天感觉心情很黄,阳光灿烂。”这表明,他们的情绪感知能力开始苏醒。

结论

通过本案例的梳理与分析,我们可以看到,爱与艺术是打开儿童内心世界的两把关键钥匙。在学生成长过程中,教师不仅要关注其学业成绩,更要深入了解其情绪变化与行为特征,运用绘画、手工、美术欣赏与文学故事等多样化的艺术手段,为学生提供心理疏导与情感支持的路径。尤其是在教师的引导下,这些艺术活动不仅成为学生表达情绪、认知自我、建立规则意识的有效方式,也促进了他们情感认知与社会适应能力的发展。正如文中的李同学,从一个冲动易怒的“易燃小火药”,逐步成长为能够控制情绪、遵守规则、乐于表达的阳光少年,这背后正是教师以“润物细无声”的爱心陪伴与艺术介入的有力成效。今后的教育实践中,需进一步探索艺术教育与心理健康教育的深度融合,以更加温暖而专业的方式点亮每一位学生的成长之路。

参考文献

[1]Rogers, C. R. (1961). On Becoming a Person: A Therapist’s View of Psychotherapy.

[2] 薛劲 , 郑茹月 . 中国传统艺术理论对心理因素的关注及其对艺术治疗的价值 [J]. 美术教育研究 ,2024,(02):68-70+74.

[3] 陈孟珂. 艺术治疗视域下色彩意象性表达理论研究[D]. 哈尔滨音乐学院 ,2023.

[4] 毛小玲 , 罗利玉 , 潘宇 , 等 . 艺术治疗理论与技术在大学生心理健康教育课程中的应用 [J]. 广西教育 ,2023,(03):66-69.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)