李保国雕塑在校园美育文化中的表现

谷锦玥

河北农业大学艺术学院 美术系

在当前高校美育体系不断强化的大背景下,如何通过公共艺术介入高校文化建设,成为美育研究的重要课题。雕塑作为最具视觉冲击力与象征意义的艺术媒介,其在校园环境中承载的不仅是形象再现,更是精神传播与文化记忆的空间实体。李保国教授作为“全国优秀教师”“人民楷模”,其教育事迹与人格精神具备鲜明的时代特质与高度的育人价值,是校园雕塑的理想人物选材。

本研究围绕“李保国雕塑在校园美育文化中的表现”展开,通过对选题背景、形象提炼、雕塑语言与落地路径等内容的系统阐述,力图回答以下核心问题:其一,校园人物雕塑应以何种形象和方式实现精神引导?其二,李保国教授的形象在校园空间中如何激发情感认同与教育共鸣?其三,此类雕塑如何在美育体系中形成可复制、可推广的应用模型?

一、选题背景与精神提炼

李保国教授长期在河北农业大学从事林果技术推广与教育工作,是理论联系实际、知识服务“三农”的典范。然而,社会普遍熟知的李保国形象多集中于他在田间地头指导农民的“扶贫战士”角色,而其“教育者”身份在校园文化塑造中尚缺乏系统呈现。

基于此,本课题明确将“课堂教学”中的李保国作为雕塑主题,以其授课时专注、沉稳、传道授业解惑的神态作为表现重点,强化“为人师表”的教育形象。此种选择不仅避免了户外劳动场景的重复,也更契合校园内部空间的使用功能与精神氛围。

通过与学校教师、学生开展座谈与问卷调查,课题组发现,李保国“讲台上的身影”是许多学生记忆中最具感染力的一幕。尤其在新时代高校强调教师“立德树人”职责的背景下,重现其授课状态,有助于从视觉角度唤起广大师生对教育初心的认同,推动校园精神文化深入发展。

二、雕塑语言与创作路径

本雕塑采用具象表现语言,结合陶土建模与数字建模两种路径展开创作。在形象处理上,注重人物精神与个性特征的提炼,以“真实可信 + 理想升华”为核心原则,避免写实主义的呆板再现。

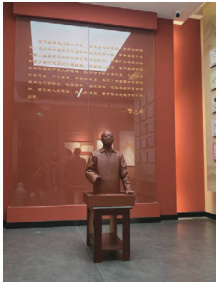

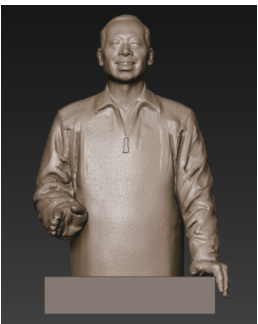

第一阶段为构思及手绘画稿,通过调研确定人物形象。(图 1)第二阶段为陶瓷泥塑头像制作,强调基本构图与神情结构;(图 2)第三阶段借助 ZBrush 完成数字化半身像建模,进一步精细化面部表情与服饰处理。图 3 最终输出光敏树脂材料模型,尺寸控制在75.89 厘米高,利于室内展示与后期复制拓展。(图 4)

图 1 手绘画稿

图 2 制作陶瓷泥塑头像

图 4 成品制作完成

图 3 运用 ZBrush 数字建模

在材质选择方面,光敏树脂具备良好的精度和表现力,适合细节刻画与模型保存,不易变形,随着工业化不断发展其材料成本相对其他材质较低。在后期拓展中也可采用青铜或不锈钢材质进行翻制,以适应不同展示环境的需要。

同时,课题组参考国内其他高校人物雕塑经验,如北京大学蔡元培雕像、南京大学胡焕庸像等,从人物坐姿、姿态语言、背景墙设定等方面进行比对,确保创作既有艺术性,又具时代气息与校园适配性。

三、美育功能与应用反馈

雕塑在河北农业大学艺术楼进行初步展出后,课题组同步组织了调研问卷与访谈反馈。数据显示: 83% 的师生认为该雕塑“增强了校园认同感”,近 70% 的学生表示“雕塑展现了李保国鲜为人知的教师风貌”,有助于增强学习榜样的情感共鸣。此外,学生群体普遍表示希望该雕塑落地于图书馆或校史馆等具有文化象征意义的空间中,实现精神引导与日常审美的双重融合。教师反馈也集中于“将李保国作为教师典范”的教学资源价值上,建议与课堂讲授、新生教育活动相结合,发挥雕塑的沉浸式教育效能。

本研究还参考了 霍华德·加德纳的“多元智能理论”与美育五力模型,说明雕塑作品通过视觉语言可激活学生的空间认知智能与情感反思能力,进而在潜移默化中实现思想引导与人格塑造。

四、推广价值与模型构建

从雕塑构思、形象提炼、创作制作到展示反馈的全过程,本研究初步形成了可供复制的“高校人物雕塑美育模型”。该模型包括四个核心要素:选题机制——聚焦“校史人物 + 教育精神”双重叙事逻辑;创作路径——融合传统造型与数字建模提升精度与效率;空间策略——优先嵌入图书馆、教学楼、校史馆等教育核心场所;反馈机制——纳入师生调研形成评估闭环与持续优化路径。

此外,在设计管理流程上,课题组也构建了从课题启动、调研走访、方案建模、样品制作到反馈修正的五阶段流程体系,为其他高校在开展类似校园人物雕塑项目时提供系统参考。

五、结语

李保国教授的教育精神不仅属于河北农业大学,也属于当代高等教育系统中千千万万默默奉献的教育工作者。以雕塑语言还原其教育者形象,不仅是对个体的纪念,更是一次跨越视觉艺术与思想教育的融合实践。未来,随着高校美育功能的持续强化,公共雕塑将成为更重要的精神文化接口,其在选题逻辑、表达方式与空间策略上的系统研究也将成为高校文化建设的重要方向。

参考文献:

[1] 赵然 . 李保国精神融入高校思政课研究——以“中国近现代史纲要”课为例 [J]. 吉林教育 ,2025,(17):31-33.

[2] 马兴友 . 李保国精神有效融入高校思政教学的路径探析 [J]. 邢台职业技术学院学报 ,2024,41(02):9-10+22.

[3] 李亚青, 孙佳艺. 李保国精神融入大学生爱国主义教育的路径[J]. 河北农业大学学报 ( 社会科学版 ),2022,24(05):1-7.DOI:10.13320/j.cnki.jauhe.2022.0057.

[4]Gardner, Howard.Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences[M]. Basic Books, 1983.

[5] 郭华 . 校园雕塑的美育功能研究 [J]. 中国民族博览 ,2020,(15):152-153.

基金项目:本文为2024 年河北省省属高校基本科研业务费研究项目(编号KY2024092)研究成果。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)