“ 绿色劳动 +′′ 融入小学语文写作

李菊丽

惠州仲恺高新技术产业区惠环古塘坳小学 516006

国家《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》明确要求“ 把劳动教育纳入人才培养全过程” ,强调学科融合的必要性。新时代劳动教育讲求系统性、多样性和贴近生活,“ 绿色劳动 +′′ 课程的设计和实施就充分体现了这些特点,是学生成长成才不可分割的一部分。作为一门必修课,“ 绿色劳动+” 的有效落地,离不开学校、家庭、社会三方的紧密联动,依托的是丰富多元的劳动实践。

一、将劳动教育融入小学语文“ 习作档案袋” 的新措施

(一)写作前期:阅读积淀,为“ 绿色劳动” 之笔蓄力

写作的源头活水,离不开广泛而深入的阅读积淀。在“ 绿色劳动 +′′ 融入写作的教学实践中,我们尤为重视写作前的阅读准备,将其视为撬动学生观察力、想象力和表达力的关键支点,更是为后续劳动实践与习作记录铺就认知与情感的基石。这种阅读,绝非泛泛而览,而是紧扣“ 绿色” 内核与劳动精神,进行有目的的浸润与引导。关联“ 档案袋” 目标,激发阅读期待:

此阶段的阅读,始终与“ 习作档案袋” 的预期任务紧密相连。明确告知学生:“ 这些文字,将帮助你更好地理解我们即将进行的‘ 绿色劳动(如搭建生态角、制作环保酵素),也为你记录劳动过程、书写劳动故事提供思路和灵感。” 鼓励学生在阅读时做批注、摘录,特别留意那些能引发自己共鸣、或可能用于未来习作的精彩句段、独特视角。这些阅读痕迹(摘抄本、批注页、阅读感悟卡)本身,就是“ 习作档案袋” 最初的、宝贵的“ 原料” 。它们不仅记录了阅读的收获,更预示着未来劳动实践与习作表达之间即将发生的化学反应。

(二)写作前期:观察记录,植入劳动元素

四年级“ 留心观察” 单元原本要求写植物变化,我们把它变成“ 绿芽成长计划” ,使得一切在教学计划的框架中进行:

1. 像侦探一样准备:学《爬山虎的脚》时带放大镜看叶脉,用课文里的观察法制定种植方案 。

2.像科学家一样记录:每周二四下午“ 劳动写作课” ,在种植角边浇水边填写观察卡(教材P42) 。

3.像作家一样表达:把记录卡转化成《绿豆成长故事》,允许写童话体:“ 豆芽小姐的绿色舞裙” 。

(三)写作中期:构建写作任务链,以文字为梯,攀登认知与情感的高峰

围绕种植过程,设计层层递进、形式多样的写作任务,引导学生在记录、探究、反思与想象中深化体验,以四年级习作:观察日记——种植蘑菇为例:

1.观察日记 (《菌丝的白网是怎样织成的?》): 聚焦细节描写与过程记录。学生需精确描绘菌丝从无到有、由疏到密的蔓延姿态,捕捉湿度变化对菌丝活力的影响。这不仅是写作基本功(如顺序、细节)的锤炼,更是培养学生“ 看见” 微观生命奇迹的能力。

2.科普说明文 (《蘑菇的呼吸秘密》): 基于观察和实践,引导学生查阅资料,探究蘑菇生长与环境(温湿度、氧气、二氧化碳)的关系,用科学、准确的语言解释其“ 呼吸” 机制。此任务将感性观察升华为理性认知,锻炼信息整合、科学阐释和逻辑表达能力。

3.劳动叙事 (《第一次采菇,我学会了轻握生命的脆弱》): 聚焦情感体验与价值反思。要求学生记叙采摘时的具体动作、心理活动(如小心翼翼、屏息凝神),并由此生发对生命脆弱性与珍贵性的感悟,以及对劳动成果的尊重之情。此环节是劳动情感的文字结晶,是价值观内化的关键一步。

4.创意写作 (《一朵蘑菇的旅行》拟人化故事): 鼓励学生发挥想象,赋予蘑菇生命与情感,构思其从孢子萌发、历经风雨到最终被采摘的“ 生命旅程” 。这不仅是文学创作的演练,更是引导学生换位思考,深化对生命历程的共情与理解,将具象体验升华为象征性的生命寓言。

这个写作任务链,环环相扣,由实(观察记录)入理(科学探究),再融情(情感叙事),最终达意(创意升华),形成了一条引导学生从现象感知走向生命哲思的清晰路径。

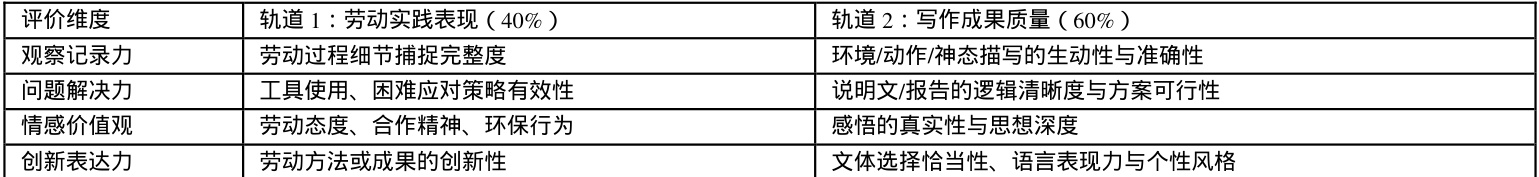

(四)写作后期:创新评价方式,过程性与表现性评价双轨并行建立融合劳动素养与语言能力的评价量表:

当学生看到“ 你描写破土的动词像豆芽一样有力量!但下周记得给西边苗盆防晒” 这样的评语,他们明白写作和劳动都是生命的修行。 采用“ 劳动过程影像 + 写作草稿  终稿作品” 的成长档案袋评估,凸显进步轨迹。

终稿作品” 的成长档案袋评估,凸显进步轨迹。

“ 绿色劳动 +′′ 范式通过语文写作与劳动实践的深度融合,实现了双重突破:一方面使劳动教育超越技能训练层面,走向价值体认与精神成长;另一方面为语文写作注入鲜活的生活源泉与深刻的思想内核。当学生在种植箱前俯身松土,在习作档案袋中记录嫩苗拔节的声响;当他们将劳动中的汗水转化为文字中的星光,教育便真正实现了“ 手脑相长、身心共育” 的理想境界。这不仅是学科壁垒的消融,更是对教育本原——培育“ 知行合一、敬畏生命、担当责任” 的人的深情回归,在泥土与笔墨间培育完整的人!

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部. 大中小学劳动教育指导纲要(试行)[Z].2020.

[2]范梅南.教学机智:教育智慧的意蕴[M]. 李树英,译. 北京:教育科学出版社, 2001.

[3]杜威.经验与教育[M]. 彭正梅,译. 上海:上海人民出版社, 2009.

[4]王荣生. 语文课程标准的理论基础[J]. 课程·教材·教法, 2022(5).

[5]宗佳.构建 DST 电子档案袋在小学语文教学中的应用探索[J].科教文汇(中旬刊),2013(11): 161+164 .

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)