菌群移植-重建微生态平衡的“种子计划”

沈向男 郭锦韬

武警北京总队医院

肠道犹如一个庞大的“微生物花园”,住着约100 万亿细菌。它们帮助消化食物、合成维生素、训练免疫系统„„但当这个花园的“生态平衡”被打破,就可能引发腹泻、便秘、肠炎甚至糖尿病、自闭症等问题。菌群移植正是通过“移植健康花园的土壤”来修复失衡的新技术。

一、什么是菌群移植?

肠道菌群移植是将健康人粪便中的功能肠道菌群移植到患者肠道内,以恢复肠道菌群平衡,治疗肠道及肠外疾病。其原理是通过移植健康供体的粪便菌群,抑制患者肠道内有害菌,增加有益菌,从而恢复肠道菌群平衡,改善健康状况。简单说,是把健康人的粪便经过特殊处理,提取出“好细菌”,移植到患者肠道内。

二、菌群移植的历史背景

菌群移植这项技术的源头可追溯至 1700 年前。东晋葛洪所著《肘后备急方》中就有“饮粪汁一升,即活”治疗食物中毒的记载,明代李时珍在《本草纲目》中也记录了类似方法。现代医学的转折点出现在1958 年,Eiseman医生用健康人粪水灌肠挽救了4 名伪膜性肠炎患者的生命。2013 年,美国正式将FMT 写入临床指南用于治疗复发性艰难梭菌感染,开启了现代FMT 的新纪元。

三、菌群移植能治疗哪些疾病?

全球的菌群移植相关临床试验众多,涉及的适应症包括:炎性肠病、肠易激综合征、艰难梭菌感染、多重耐药菌感染、高血压、Ⅰ型糖尿病、Ⅱ型糖尿病、肥胖症、移植抗宿主病、神经性厌食症、肝硬化、失眠症、非酒精性脂肪肝、躁郁症、自闭症、抑郁症、帕金森症、间皮瘤、癌症等。

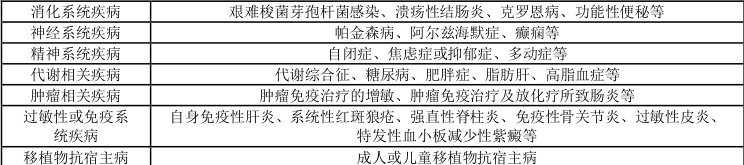

通过菌群移植可干预的疾病大致分为以下6 大类:

四、菌群移植的操作途径有哪些?

菌群移植实施移植途径多样,主要包括灌肠、胃镜引导、鼻胃管/鼻十二指肠管置入、口服菌群胶囊、经内镜肠道植管术以及结肠镜引导等。针对消化道的不同区段,其最优给药策略存在差异:上消化道(如胃、十二指肠)推荐采用鼻胃管、鼻十二指肠管或口服胶囊;而中、下消化道的最佳选择则是经内镜肠道植管术。研究数据表明,在艰难梭菌感染的菌群移植治疗中,不同途径的有效率各异:灌肠法可达 86%;结肠镜引导下若将菌群送达盲肠,有效率为 63%,若送达回肠末端,则高达 90%;上消化道内镜(如胃镜)途径的有效率约为74%。由此可见,依据患者的具体情况选择最适宜的移植途径至关重要。

五、菌群移植的操作流程

1.供体筛选:供体需要经过严格的健康筛查,包括身体基本健康状况,如无传染病、无肠道疾病、代谢性疾病等,还需考虑生活方式、心理状态等。

2.菌群制备:从合格供体采集粪便样本,在严格无菌的环境下进行处理,例如过滤掉杂质、去除有害菌等操作,保留有益菌群,然后将处理好的菌群进行保存。

3.受体准备:在移植前,受体需要进行肠道清洁,通常采用口服泻药等方式,清空肠道内原有的粪便和内容物,同时要对受体的身体状况进行评估。

4.移植途径选择:常见的移植途径有口服、鼻饲、结肠镜下输注、灌肠、鼻肠管等。

5.移植后监测:移植后要密切监测受体的身体反应,包括肠道功能的恢复情况,如排便是否正常、有无腹痛腹泻等症状,还要检测一些相关的指标,如肠道菌群的种类和数量变化等。

六、菌群移植是否安全?

与很多介入性治疗手段相比,肠菌移植相对比较安全,个别病人移植完后有可能会出现发热、腹痛、腹泻等,但是这些症状一般情况下在24 小时之内可以自行缓解,并不需要特别的医学措施干预。但一定要选择正规的医疗机构,医生会严格评估安全性,把控移植过程,将风险降到最低。

七、菌群移植未来展望

作为一种新兴的微生物干预策略, 菌群移植在肠道疾病 疗领域展现出可观的前景。尽管现有研究结果普遍积极,但其临床应用仍面临诸多挑 且常作为辅助疗法与其他手段联用,其确切疗效尚需更多大规模临床研究 植入途径(如给药方式)尚未形成明确、统一的规范,实施标准的缺失也使得不同移植方法间的疗效差异成为值得深入探讨的问题。

尽管菌群移植在临床实践中已显示出显著疗效,被认为是一种极具潜力的创新疗法,但其广泛应用仍需依托更深入的基础研究及样本量更大的多中心临床试验,以精准阐明其对各类疾病的治疗机制和实际效果。当前,我国粪菌移植的相关标准正处于建立完善阶段,具体指南尚未明确界定其治疗的疾病谱系。总体而言,该疗法在临床上的应用成熟度有待提升,亟需通过多中心合作研究进一步探索其在疾病干预中的确切作用和地位。

菌群移植的“种子计划”,不仅是技术的革新,更是对生命复杂性理解的深化。它播下的不仅是微生物的种子,更是人类战胜众多疑难疾病的希望之种。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)