红(紫)色芽叶类茶加工六堡毛茶试验研究

梁月超 韦柳花 庞月兰 陈佳

广西壮族自治区茶叶科学研究所/桂林茶树资源广西野外科学观测研究站 广西桂林 541004

红(紫)芽茶树是一种具有高花青素含量的特色茶树种质资源,其特征表现为全年新稍呈红紫色、紫色、红色。在广西茶树地方群体品种中,特异性红(紫)色芽叶类茶树占有一定比例,现有的研究表明:花青素含量较高是茶树芽叶呈现红(紫)色特征的主要因素,花青素既是茶叶多酚类物质的重要组成部分,是植物体内的水溶性色素之一,也是一类具有多种保健功能的生物活性成分,在食品、医药领域均有较广泛的应用[1-3]。因此红(紫)芽茶比绿芽茶有着更强的抗氧化、抗突变、 抗衰老保健功能。但在现代制茶采摘中,因红(紫)色芽叶类茶原料制作的绿、红茶多数汤色带紫偏红暗,苦涩味重,叶底紫靛色而被排斥。而陆羽在《茶经—之源》中强调茶叶品质时曾写道“阳崖阴木:紫者上,绿者次”。今古两种矛盾的见解在于制茶工艺的差别,据史记载,陆羽时代的制茶工艺是:“采之、蒸之、捣之、拍之、焙之、穿之、封之,茶之干矣”(选自《茶经 三之制》)。采摘、蒸制(杀青),捣(类似揉捻),压饼烘干,穿挂,保存,这些工艺与传统六堡加工工艺非常相似。红(紫)色芽叶类茶因花青素含量高导致茶叶刚制成时的苦涩重口感随六堡茶的自然陈化工艺,能让红(紫)芽叶中含量丰富的花青素及茶多酚在后发酵过程中慢慢转化,苦涩味变淡或消失,口感变得越来越醇厚,最终形成更为丰富的层次和滋味。因此,本研究开展红(紫)芽茶加工六堡毛茶研究是在一定的理论依据上进行的试验。

1 材料与方法

1.1 试验材料

采摘多个红(紫)芽茶品系进行六堡毛茶单一变量试验。

标准 DB 45/T 1114—2014 《地理标志产品 六堡茶》的相关规定进行。 由 5 名有评茶资格的专业审评人员进行密码审评,分别对茶样的外观、汤色、香气、滋味和 叶底进行特征描述。

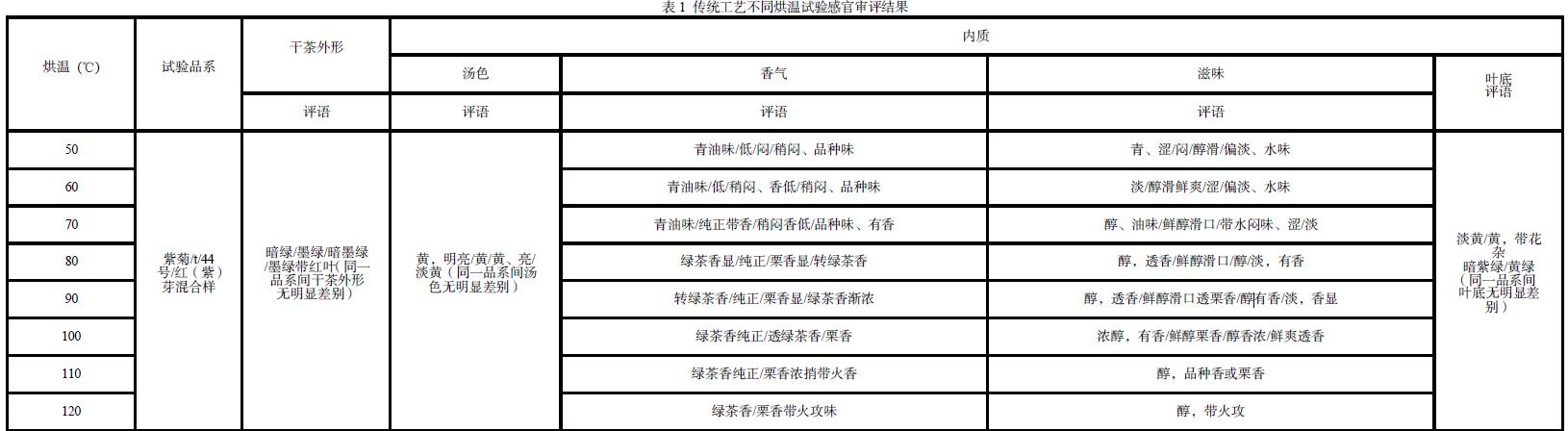

1.2.2 传统工艺不同烘温对红(紫)芽六堡茶毛茶感官品质影响的对比试验

试验设置烘温 50℃、60℃、70℃、80℃、90℃、100℃、110℃、120℃,试验品系为紫菊、t、44 号、红(紫)芽混合样。试验除烘温温度做不同处理外,其他外部条件及制茶工艺均保持一致,成品审评结果见表 1。

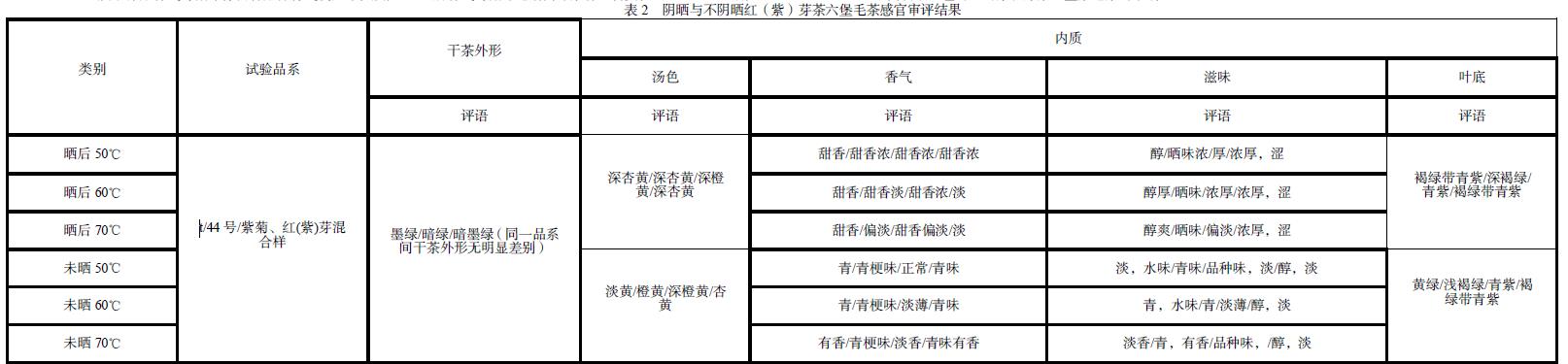

1.2.3 阴晒与不阴晒工艺对红(紫)芽茶六堡毛茶影响的对比试验

在鲜叶原料(同一品系红(紫)芽茶)、杀青、揉捻、烘干工艺相同的情况下,进行红(紫)芽六堡茶阴晒/不阴晒试验,试验品系为紫菊、t、44 号、红(紫)芽混合样。成品审评结果见表 2。

1.2.4阴晒后不同烘温对红(紫)芽六堡茶毛茶感官品质影响的对比试验

在鲜叶原料(同一品系红(紫)芽茶)、杀青、揉捻、阴晒工艺相同的情况下,进行不同的烘温试验,试验品系为紫菊44 号、红(紫)芽混合样。成品审评结果见表 3。

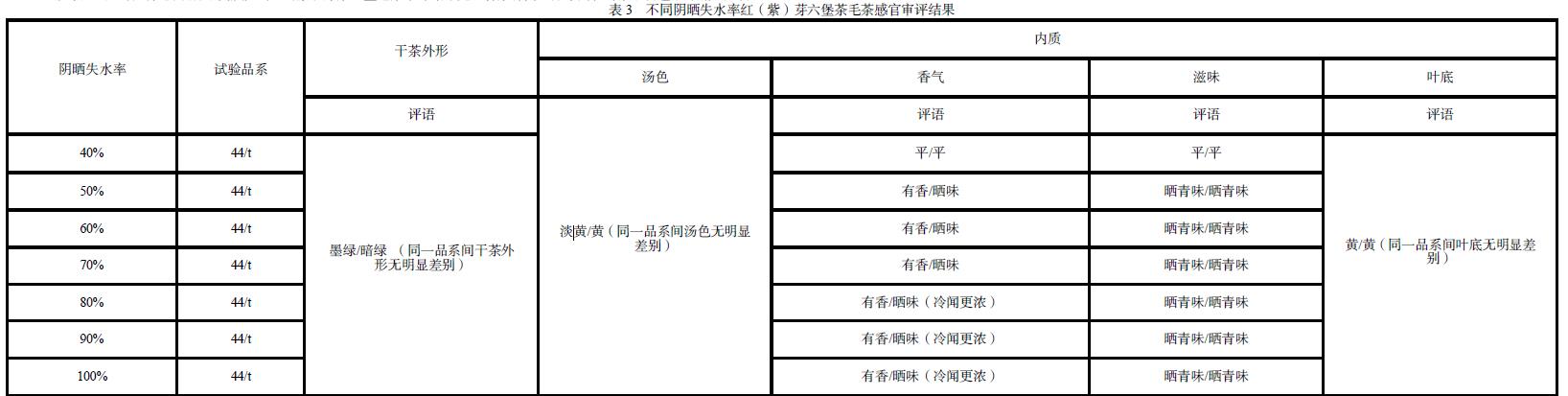

1.2.5不同阴晒失水率对红(紫)芽六堡茶毛茶感官品质影响的对比试验试验设置阴晒失水率40%、50%、60%、70%、80%、90%、100%,阴晒后统一烘温70℃足干。试验品系为t、44号,成品审评结果见表4。

2 试验结果与分析

2.1 不同烘温对红(紫)芽茶六堡茶毛茶感官品质影响

从表1 可以看出,不同烘温制成的红(紫)芽六堡茶毛茶茶叶品质不同,在同一品系中,外形,汤色、叶底间差别不大,50℃~70℃烘干样品香气与滋味保留着品种青气或涩味,烘温80℃后香气与滋味逐渐向绿茶香型转变,110℃~120℃后火攻味明显。根据六堡茶是后发酵型茶类的特点,建议红(紫)芽六堡茶毛茶烘温为70℃左右为宜。

2.2 不同阴晒工艺对红(紫)芽茶六堡茶毛茶的影响

从评审结果可知:晒青后的红(紫)芽茶六堡毛茶汤色较深,汤内含较丰富,香气以甜香为主,滋味浓、醇;未晒青红(紫)芽茶六堡毛茶随烘温升高而明显偏绿茶香味,香气、滋味偏绿茶。晒青后叶底比未晒青颜色加深,活力老化,未晒青茶叶底较鲜活。

2.3 阴晒后不同烘温对红(紫)芽六堡茶毛茶感官品质影响

从表3 可以看出,阴晒后不同烘温的红(紫)芽茶六堡毛茶审评结果是:各茶样同一品系间在外形、汤色、叶底上无明显差别,有3 个品系在烘温50~70℃时香气为甜香明显,滋味较甜醇,内涵较丰富,厚度感强,80℃后香气逐步下降或有水味;一个品系在烘温50~80℃时香气为醇甜、香,90℃后偏淡,滋味80℃~90℃最好。综合4 个品系审评结果,建议阴晒后红(紫)芽六堡茶毛茶烘温为50~70℃左右为宜。

2.4 不同阴晒失水率对红(紫)芽茶六堡茶毛茶感官品质的影响

表4 审评结果表明:各茶样同一品系间在外形、汤色、叶底上无明显差别,阴晒失水率50%后开始有晒味,热闻/热喝时阴晒失水率50%~100%的茶样品晒味无明显区别,冷闻/冷喝从阴晒失水率80%开始晒味趋浓醇正。因此,阴晒失水率应以达到50%以上为佳。

参考文献:

[1]梁名志,夏涛.特种紫茶降压活性物质初探[J].云南农业大学学报,2003,18(4):378—381.

[2]王建晖,岳光,刘士健.紫芽茶生化成分及其保健饮料的研究与开发[J].饮料工业,2003,6(1):15—18.

[3]王日为,张丽霞,高吉刚.茶叶中花青素类物质研究展望[J].茶叶科学技术,2002(4):4—8.

基金项目:广西科技计划项目“广西特异性红紫芽茶类适制性研究”(任务书编号:桂科AD22080025)、“广西大瑶山茶树种质资源鉴定评价与创新利用” (任务书编号:桂科AD23026323)。

第一作者简介:梁月超(1983-),女,高级农艺师,主要从事茶树良种选育及加工工作。

*通讯作者:陈佳(1983—),女,正高级农艺师,主要研究方向为茶树茶树种质资源评价鉴定与新品种选育。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)