扬琴独奏曲《渔翁》的演奏特点与艺术分析

陈方圆

宁波市鄞州区越剧团有限公司 浙江宁波 315191

引言:扬琴独奏曲《渔翁》是中国传统音乐宝库中一颗璀璨的明珠,改编自深邃幽远的古琴名曲《渔樵问答》。它不仅是扬琴曲目体系中展现传统美学精神的代表作,更是考验演奏者综合艺术修养的试金石。该曲巧妙运用扬琴特有的音色语汇和演奏技法,生动刻画了一位超然世外的渔翁形象及其栖息的山水意境,因此值得重点分析。

一、扬琴独奏曲《渔翁》的演奏特点分析

(一)核心技法运用与音色塑造

扬琴独奏曲《渔翁》依托多元技法实现音色写意性表达。轮音技法占据核心地位,其单轮细密如丝模拟水波绵延,双轮交替构建动态涟漪意象,长轮则铺陈浩瀚江河之景。衬音技法通过拨奏生成颗粒性音效,贴近古琴泛音空灵质感,反竹击弦制造清亮音色对比,恰似波光跃动。滑抹音模拟古琴揉弦韵味,以压弦幅度变化传递人物心绪起伏。顿音短促展现鱼跃刹那,倚音修饰旋律古朴腔调,琶音快速流动强化水势升腾。音色控制依赖物理变量调节:击弦点距离琴码

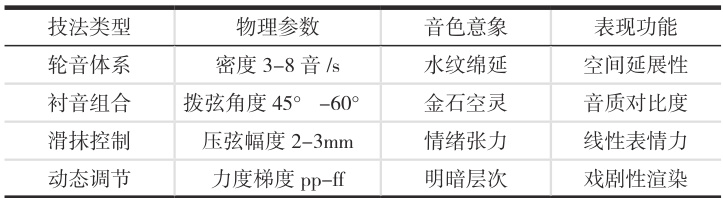

15-20mm 时音色温润,接近山口 5-10mm 区域则清冽通透;力度范围覆盖30-90dB 声压级,配合正反竹交替形成明暗层次。此多维技法体系构成表 1 所示音色控制模型。该模型证实技法与音色存在强关联性:高密度轮音配合弱力度 ( ⩽50dB) 呈现雾气氤氲,反竹强奏 Φ(≡8001B) 结合中高音区爆发惊涛之势。音色控制四维协同实现自然意象到人文情感的转译。

(二)节奏韵律与气息布局

《渔翁》突破规整节拍束缚,建构弹性时间维度。初始散板段落速度值浮动于 40-60bpm 区间,每个乐句延伸 2-3 个呼吸周期,模仿古琴即兴吟哦特质。主体段交替运用 5/8 与 7/8 复合拍型,以三连音切分制造潮汐涌动律动。速度曲线呈现脉冲式波动:高潮段加速度达 30% ,衰减段骤降 50% ,模拟风浪突变。休止符布局精确至 0.5s 单位,形成“声断意连”美学效果。气息控制遵循分层原则:宏观层以4-6 小节为气口划分场景单元,微观层借32 分音符群组制造局部湍流。音区跨越三个八度 (G3-G6),低音区持续音长达 8s 展现沉静冥想,高音区点状音群 0.2s 疾速掠过喻示飞鸟倏忽。对于节奏弹性特征来说,节奏弹性系数与表现强度正相关:华彩段 3.1 系数匹配 25dB 力度增幅,引子 2.3 系数呼应气息绵长感。拍型复杂度与速度稳定度构成反比关系,体现动静哲学辩证。此种韵律设计使 7min30s 的演奏时长承载四重情绪维度转换,完成从客观物境到主观心境的升华。

二、扬琴独奏曲《渔翁》的艺术价值分析

(一)深厚文化意蕴与意象表达

扬琴独奏乐曲《渔翁》是对中国传统美学渔隐主题思想的当代阐释,采用物象为意象的文类 [1]。水波荡漾的音效运用轮音模仿连续不断的流动韵律,山影孤寂的音效运用低音长音构建精神彼岸。人文情感的抒发运用滑抹的起承转合表达智者的超然豁达之志,顿挫音响含蓄传达对生命状态的质疑与解脱。多声景建构的音响为模拟山水长轴的空间层次,高音区的空灵映衬江雪独钓寒江的孤独之境,中音区的柔和传情智者问话的亲切之感,低音区的厚重寄托时空千年沧桑的思接千载。这种声景建构转换为更高层级的山川意象建构,使渔翁的形象由具象具体化为物化的东方隐居士的审美共相,因而声象转化机制将具体物境升华为宇宙意识,从自在之天化为自由之天,物我一体地超越个体的生命认知。时间的线性表现采用非线性的结构,主题在循环重复中升华凝结为不变之精神意象,乐章结尾消失的泛音指向的物我两忘的意境。音响素材与文人画留白的美具有异质同构之意象,音响材料中的休止处理为无声胜有声的虚境支点。音乐语言最终回归技术层面以外的中国式生命思想的转译。“水波”之物象以《易》的“道”为基础的意向性存在,以“道”体悟“水”的“流川”“逝川”之循环往复的音响形态对应《周易》“周流六虚”的运动变化规律和宇宙时空观念。轮音技法生成的连续线性音响,将音响还原于“和”的音乐空间中,摆脱以西方音乐纵轴为主体的纵向音响材料构成的“和声”的横向“音位”的等级结构,恢复为华夏传统音乐的线性时间观念。散板的自由延伸的旋律线性音效,暗合庄子“坐忘”哲学中时间的主观化经验。

(二)器乐表现力拓展与时代价值

《渔翁》使扬琴表现语言产生本体上的突破性创新。作曲家改造击弦乐表演的可能性维度,创建可以包含传统和声学以及当代音响在内的声音秩序,正反竹所产生的尖锐音色延伸了音色对比度,正反竹相互转换实现了声光电的对比;动态控制超越传统的强弱模式,形成适于剧场空间的有力度动态标度体系[2]。节奏组织的创造性解构西方时间观念,复合节奏与弹性速度形成呼吸化的空间结构,使音乐气韵流畅而生动有生命感。演奏者利用立体化的击弦方法挖掘琴竹多维属性,不同的击弦位置生成从钟磬音到绒面质感的音响色调;踏板延音使点状节奏时空化,在金属弦音中寻找类似弦乐的歌唱性。这些创新拓展使扬琴不再局限于“伴奏性乐器”的范畴,在独奏层面产生具有交响性的表现格局。作品创作的美学突破性创新更在于古今艺术精神的沟通,其虚实相应、氤氲自生的意象构造联通宋元山水画的审美基因,弹性速度具有的宇宙意识延承古琴音乐的时间哲学。这种双向滋养激活传统艺术的当代生命,也为现代音乐创作提供本土性的道路。在全球化背景下,《渔翁》呈现的中国式审美范式具有的文化主体性意义,其声景结构建构的东方空间意识,为跨文化间的对话提供特殊的美学表达方式。

结语:《渔翁》以技法革新与哲学意涵的双向突破确立其经典价值:演奏层面创造轮音衬音的音色诗学与气息化节奏范式,艺术层面完成渔隐精神的当代音乐转码。作品解构扬琴伴奏功能的局限,建构独奏乐器的交响语汇;融通古琴减字谱的虚静美学与剧场艺术的时空张力,使东方意境获得现代化声景表达。

参考文献:

[1] 刘寒力 . 扬琴的弦轨排序研究与其应用 [J]. 乐器 ,2025,(06):12-15.

[2] 周珊 . 东北扬琴独奏曲《渔翁》的演奏特点与艺术解析——基于流派技法与音乐思想的探讨 [J]. 音乐天地 ,2025,(07):37-41.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)