基于问题解决的小学数学课堂教学模式研究

汪慧

长郡云龙实验学校 湖南 株洲 412000

《义务教育数学课程标准(2022 版)》指出学习过程不是被动地吸收知识,而是要求学生积极参与、独立思考、动手操作。为了帮助学生达成学科关键能力的目标并掌握有效的学习方法,小学数学教学应引导学生在实际情境中发现问题,结合已学的知识分析问题,并能够在自主探究中解决学习难题[1]。因此本文提出了基于问题解决的小学数学课堂教学模式,从教材内容出发,以问题为核心,激励学生主动探索和合作交流,旨在提升数学教学质量。

一、基于问题解决的教学模式的内涵

基于问题解决的教学模式的发端可追溯至 20 世纪70 年代,神经病学权威Barrow 在美国的麦克斯特大学开启了一种革新性的教育理念:激发学生的好奇心,培养主动发现问题并寻求解决方案的能力,基于学生现有认知和真实生活情境,深化学生对知识本质的理解[2]。因此在小学数学课堂实施基于问题解决的教学法时,为了在课堂上充分调动学生的主观能动性,教师需精心构建问题情境,引导学生参与合作学习,激励学生进行互动交流,并将问题串联起来,逐步提升学生对所学知识的深刻理解。

二、基于问题解决的小学数学课堂教学实施案例

依据问题解决教学模式的策略,以人教版六年级下册第3 单元“圆柱与圆锥”为例,结合课堂教学实录,探讨在问题解决过程的实施措施。

(一)教材内容分析

教科书将“圆柱的体积”分为两大块:一是引导学生将具有相同底和高度的长方体、正方体与圆柱的容积进行比较,从而让他们对圆柱的体积的计算有一个初步的猜测。二是通过对圆周面积的计算,通过实际操作来检验这个猜想。在“练一练”这一节中,设置了两道练习题:一道是通过看图求出圆柱的体积,使其更好地掌握圆筒容积的方法。第二道题目是利用圆柱体的容积来进行实际问题的求解,这样可以帮助他们更好地利用公式来解题,有效增强数学应用能力。

(二)确定教学目标

目标1:能够清晰理解圆柱体积的含义,即圆柱体所占空间的大小。通过教师的引导,学生能够认识到圆柱体积是三维空间中物体占据的部分,并能用自己的语言描述圆柱体积的概念。

目标2:学生应能够通过猜想、实验、推理等过程,自主探究并验证圆柱体积的公式。在这一过程中,学生需要理解圆柱体积公式 (V=πr2h) 的来源,以及公式中各个变量的含义。

(三)教学过程

1.借助生活情境,提出问题

在创设情境的时候,结合学生的日常经验,充分利用生活“哪杯饮料更多”的问题导入知识点,让学生可以直观感受到数学知识的实用价值。

教学片段1:

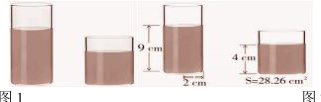

师:妈妈倒了两杯不一样的饮品,聪聪喜欢喝最多那个杯子。如图1 所示,让他自行挑选。聪聪拿着两只玻璃杯左右为难,不知道自己到底应该喝哪一只杯子。

生1:我要喝矮一点的。尽管没有左侧的杯子那么高,但是杯子却很粗,所以装的饮料应该要多一些。

生2:我认为两个杯子的容量差不多。左侧的茶杯高而细;右侧茶杯宽而短。

通过这个富有启发性的情境,学生的思维经历了从直觉判断到理性分析的转变。他们逐渐认识到,要准确比较两个圆柱形容器的容量,需要借助具体的测量数据和计算方法。

2.借助探究活动,分析问题

在圆柱体积公式的探究过程中,我采用了“猜想-验证”的教学策略,引导学生经历完整的数学发现过程。通过实物操作,组织学生验证猜想,最终在图形转化中建立圆柱体积公式。

1.猜想

教学片段:

师:今天我们将共同探索圆柱体积的计算方法。根据你们已有的知识,能否猜想一下圆柱体积的计算公式?生 1:我认为圆柱体积应该是底面积乘以高,这类似于我们之前学习的长方体体积计算方法。

生 2:圆柱应该是一个圆形底面沿垂直方向移动形成的立体图形,所以它的体积也应该是底面积乘以

师:如何验证“圆柱体积=底面积×高”这个猜想呢?

2.验证

教学片段:

师:利用学具把一个圆柱变成一个长方体,让我们做一个动手实践活动,把平均的份数和转换后的图形进行记录。

生 1:我们把这个圆柱分成14 份、20 份和30 份,再把它们拼成一个长方体。通过观测:随着分块次数的增加,拼接出来的形状也越来越像一个标准的长方体。长方体的长相当于圆柱底面周长的一半( (π) ),宽等于圆柱底面半径(r),高与圆柱高度(h)相同。因此,圆柱体积可以表示为:V=πr×r×h=πr2h。

生 2:我们组采用了不同的思路,将圆柱转化为近似长方体,我们注意到“长方体体积=底面积×高”这一关系同样适用于圆柱。因此,圆柱体积可以表示为:V=底面积×高 s×h 。

在这个教学环节中,引导学生从猜想走向验证。学生首先基于长方体体积公式提出合理猜想,然后借助实物操作,直观地观察到圆柱与长方体之间的空间对应关系,最终通过逻辑推理得出圆柱体积公式。体现了做中学的教学理念。

3.借助数学知识,解决问题

在现实问题的求解过程中,数学知识起着至关重要的角色。

教学片段:

师(出示图2):下面我们利用圆柱体积的计算方法来求解一个真实的问题,即对比两个饮料的多少。

生 1:对于高杯,已知饮料高度为 9 cm,底面半径为2 cm。根据公式V=πr²h,计算得: V=3.14×22× 9=113.04cm3。对于矮杯,已知饮料高度为 4 cm,底面积为28.26cm2。根据公式V=Sh,计算得: V=28.26×4=113.04cm3 。因此,两杯饮料的体积相等。

师:我们来看一个更复杂的问题:某半圆柱形隧道直径为 8 米,长度为1000 米,求其内部空间体积。生 2:首先计算半径:r=8÷2=4 米。由于是半圆柱形,其体积为完整圆柱的一半: V=(3.14× 42×1000÷ 2=25120m33 。

这种循序渐进的问题设计,不仅帮助学生巩固了圆柱体积的计算方法,还培养了他们的数学建模能力和实际问题解决能力,充分体现了数学知识的实用价值。

图 1

图 2

结语

综上所述,基于问题解决的小学数学课堂教学模式在培养学生自主学习、解决问题的能力方面具有显著优势。通过创设情境、提出问题、分析问题和解决问题的环节,学生能够在真实情境中主动发现、思考和解决数学问题。这种教学模式不仅符合新课程改革的要求,而且有助于学生形成良好的学习方式。

参考文献

[1]陈洁.在小学数学问题解决中培养学生的数 学思考能力探讨[J].读写算,2021(35):195-196.

[2]曾杰.思维导图在小学数学问题解决中的应用策略[J].进展:科学视界,2023(4):160-164.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)