建筑工程中的BIM技术应用研究

王奎人

身份证:230103199603144838

一、引言

在我国建筑业从 “规模扩张型” 向 “质量效益型” 发展模式转型的进程中,传统建筑工程管理模式的局限性愈发显著。于设计阶段,建筑、结构、机电等专业多采用分散式绘图软件开展工作,由此引发的图纸碰撞问题屡见不鲜,典型如管线与梁体空间位置冲突。统计数据显示,在传统设计模式下,施工阶段因图纸矛盾导致的设计变更率高达 25%-35% ,不仅严重影响工程进度,更造成项目成本大幅增加。在施工阶段,进度计划与现场实际执行情况脱节,人员、机械设备、建筑材料的调度缺乏系统性,施工效率低下;同时,质量安全检查主要依赖人工巡检,存在隐患排查不全面、响应不及时等问题。进入运维阶段,建筑设备参数、管线走向等关键信息多以纸质档案形式存储,信息查询极为不便,设备维护工作因缺乏精准数据支撑,导致运维成本长期居高不下。BIM 技术作为建筑行业数字化转型的核心技术,通过构建集成建筑全生命周期信息的三维可视化模型,实现设计、施工、运维各阶段信息的高效共享与协同管理。其具备的 “可视化、参数化、协同化、全周期” 特征,能够有效打破建筑工程各参与方(设计单位、施工企业、建设单位、运维机构)之间的信息壁垒,切实解决传统管理模式中存在的信息孤岛、协同效率低下、管控粗放等突出问题。近年来,国家相继出台多项政策推动 BIM 技术应用,《“十四五” 建筑业发展规划》明确提出 “大力推广 BIM 技术,实现工程建设全过程数字化管理”,为 BIM 技术在建筑工程领域的广泛应用提供了坚实的政策保障。

二、BIM 技术的核心特性与建筑工程应用适配性

2.1 BIM 技术的核心特性

BIM 技术相较于传统建筑管理工具,其核心特性体现在以下四个维度:可视化建模通过构建三维信息模型,将建筑结构、管线布局、设备参数等信息进行直观呈现,取代传统二维图纸的表达方式,有助于各参与方快速准确理解设计意图,显著降低信息传递误差。以机电管线设计为例,BIM 模型能够清晰展示管线走向、管径规格及其与其他构件的空间关系,有效避免因图纸理解偏差导致的设计失误。参数化关联赋予 BIM 模型中各构件参数化属性,如梁的截面尺寸、混凝土强度等级等,且构件之间存在逻辑关联关系。当某一参数发生修改时,与之关联的构件将自动更新,避免传统设计中因局部修改导致的漏改、错改问题,大幅提升设计效率,据统计可使设计效率提升 50% 以上。全周期信息集成使得 BIM 模型能够整合建筑全生命周期各阶段信息,涵盖设计阶段的构件参数、施工阶段的进度计划与成本数据,以及运维阶段的设备维护记录等,形成完整的信息链条,为各阶段决策提供全面的数据支持。多参与方协同基于 BIM 协同平台,设计单位、施工企业、监理机构、建设单位等多方主体能够实时共享模型信息,开展协同工作。例如,施工企业可在设计阶段提前介入,基于 BIM 模型对施工可行性提出专业建议,有效减少施工阶段的设计变更。

2.2 BIM 技术与建筑工程全生命周期的适配性

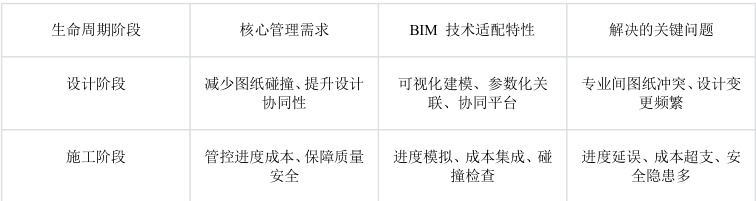

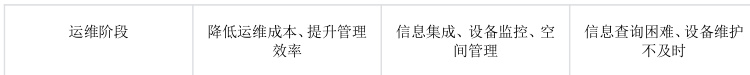

建筑工程全生命周期涵盖设计、施工、运维三个核心阶段,各阶段的管理需求与 BIM 技术特性高度契合,具体如下:

三、BIM 技术在建筑工程全生命周期的应用场

3.1 设计阶段:协同设计与碰撞检查

在传统建筑设计流程中,建筑、结构、机电等专业通常采用 CAD 软件独立开展绘图工作,这种信息分散的工作模式极易引发 “管线穿梁”“设备与墙体位置冲突” 等问题。BIM 技术的应用彻底改变了这一局面,通过搭建协同设计平台,实现多专业一体化建模,有效提升设计质量与效率。首先,多专业协同建模打破了专业之间的信息壁垒,设计团队基于 Autodesk Revit、广联达 BIMMAKE 等 BIM 平台开展工作。建筑专业完成主体模型构建后,结构与机电专业可直接在该模型基础上进行梁柱布置与管线设计,确保各专业模型的一致性与关联性。某写字楼项目实践数据显示,借助 BIM 协同设计,项目设计周期从 45 天缩短至 30 天,设计效率提升 33% 。其次,三维碰撞检查功能通过 Navisworks 等专业软件,对整合后的 BIM 模型进行智能化检测,能够自动识别管线交叉、设备与结构冲突等问题,并生成详细的检测报告。某住宅项目在设计阶段利用该技术,提前发现 128 处管线碰撞隐患,有效避免了施工阶段的设计变更,累计节约成本约 80 万元。最后,性能模拟分析为设计方案优化提供科学依据,通过 Ecotect 等软件基于 BIM 模型开展能耗、日照、疏散等模拟分析。在绿色建筑设计中,通过能耗模拟对建筑朝向与窗户面积进行优化调整,可使建筑能耗降低 15%-20% ,助力项目达到绿色建筑评价标准。

3.2 施工阶段:进度、成本与质量安全管控

施工阶段是建筑工程建设的关键环节,面临着成本失控、进度延误、质量安全隐患等多重风险。BIM 技术依托 “模型 - 现场” 联动机制,从进度、成本、质量安全三个维度实现施工过程的精细化管理。在进度管理方面,通过 4D 进度模拟与动态调整技术,将三维模型与时间维度相结合,不仅能够在施工前对施工流程进行预演,提前规避工序冲突,还可通过物联网技术实时采集现场施工数据,与计划进度进行对比分析,及时对滞后环节进行优化调整。在成本管控方面,5D 成本集成模型将材料成本、人工成本等数据融入进度模型,实现工程量自动计算、动态成本监控及设计变更成本测算,大幅提升工程量计算效率与成本决策的及时性。在质量安全管理方面,充分发挥 BIM 技术的可视化优势,通过施工工艺动画交底,帮助施工人员更好地理解施工工艺要求;利用虚拟仿真技术对施工现场进行安全隐患排查,提前消除安全隐患;同时建立质量追溯体系,实现对施工质量的全过程管控。这种全方位、数字化的管理模式,使 BIM 技术成为施工阶段风险防控与效益提升的重要技术手段。

结束语

从建筑工程全生命周期视角来看,BIM 技术的价值早已超越工具属性,成为驱动建筑业数字化转型的核心力量。无论是设计阶段大幅降低的变更率、 施工阶段显著缩短的工期与成本,还是运维阶段效率的跨越式提升,都印证了其对传统管理痛点的精准破解能力,更彰显出重构工程管理流程、推动行业向精细化转型的关键作用。

参考文献

[1]肖倩男. BIM 技术在建筑给排水工程设计中的应用[J]. 石材, 2025, (03): 82-84.

[2]刘润宝, 李德军. 建筑机电安装工程中智能化技术应用分析[J]. 建筑, 2025, (02): 126-128.

[3]穆军峰. BIM 技术在建筑机电安装工程项目中的应用[J]. 建设机械技术与管理, 2025, 38 (01): 130-132+150.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)